|

||||

|

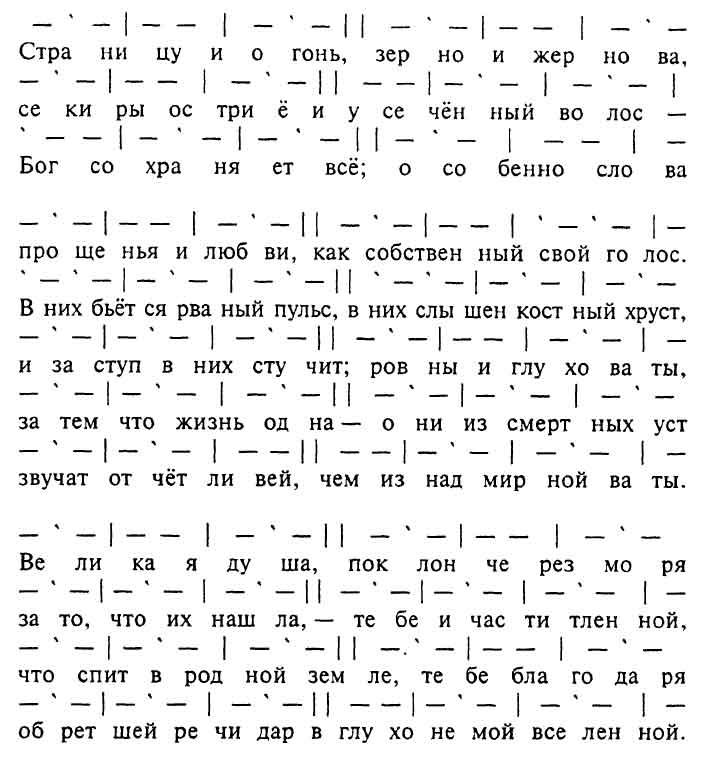

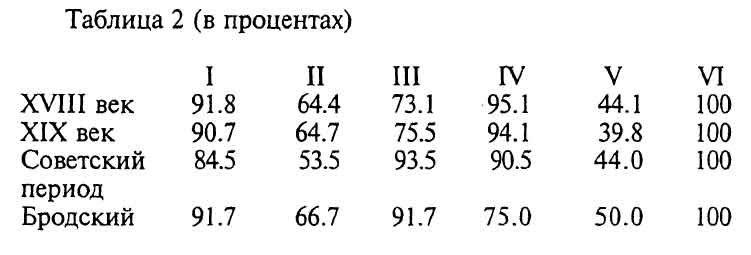

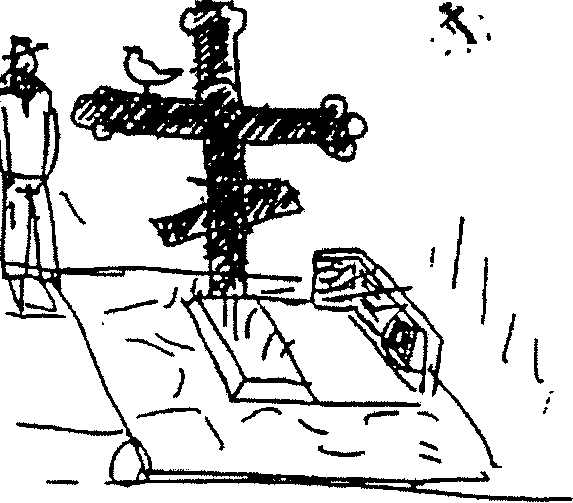

Лев Лосев (США). «НА СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ» (1989) НА СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ У меня сохранился набросок (см. рис.), сделанный Бродским, скорее всего, в конце 60-х годов, во всяком случае до 1971 года, когда я впервые побывал на могиле Ахматовой в Комарове. Именно для того, чтобы я представил себе, о чем идет речь, это и было нарисовано. Разговор шел об установке постоянного надгробия: заменили временный деревянный крест железным. Памятник Бродскому очень не понравился, он находил его эмблематику безвкусной. Особенно вульгарной деталью, по его мнению, была, как он выражался, «птичка» на перекладине креста, видимо, предназначенная символизировать «голубя тюремного» из эпилога «Реквиема», в то время как сложенная из камня стена с «окошечком» иллюстрировала строки о тюремной стене «Крестов» оттуда же. Этот загробный китч казался ему настолько оскорбительным для памяти Ахматовой, что, осмотрев новый памятник днем, он вернулся на кладбище ночью, отломал от креста и выбросил «птичку, совершив таким образом противоправное деяние, за которое по действовавшему тогда уголовному кодексу мог получить до шести месяцев лишения свободы (а с учетом его прежней судимости, может быть, и больше)[291]. Подобающий Ахматовой памятник он воздвиг более двадцати лет спустя, к ее столетию, не в виде «уходящей к тучам каменной вещи»[292], а горацианский монумент, стихотворение- памятник. Стихотворение было написано в июле 1989 года в Лондоне. По воспоминаниям друга Бродского, профессора Лондонского университета Дианы Майерс, Бродский, узнав о том, что Майерс отправляется в Нотингем на юбилейную ах- матовскую конференцию, накануне ее отъезда неожиданно принес ей это стихотворение. На конференции оно было прочитано А. Г. Найманом. Впервые опубликовано в «Литературной газете» от 16 августа 1989 года. Нижеследующее — это попытка проанализировать, как сделан (Бродским) памятник Ахматовой. «На столетие Анны Ахматовой» — единственное в обширном жанровом репертуаре Бродского стихотворение, написанное к общественно значимому юбилею, если не считать, конечно, юбилейными рождественские стихи о приближающемся «юбилее» Спасителя: «Скоро Ему две тыщи / лет. Осталось четырнадцать»[293]. Бродский написал около двух десятков стихотворений памяти различных людей. Среди них такие шедевры, как «На смерть друга»[294], «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…» (памяти матери), «Памяти отца: Австралия», «Вертумн» (памяти Джанни Буттафава). Кроме элегий на смерть близких ему людей он писал стихи на смерть Роберта Фроста, Т.С. Элиота, Бориса Пастернака («Диалог»), маршала Жукова (см. статью М.Ю. Лотмана в настоящем издании) и даже по поводу таких отдаленных временем смертей, как смерть Евгения Баратынского или Джона Донна. На этом фоне заметно отсутствие поэтического отклика на смерть так много значившей для него лично Ахматовой[295]. Через шесть лет после ее кончины Бродский посвящает ей библейское стихотворение «Сретенье», которое никак не напоминает стихи на смерть. Не принадлежит к этому жанру и стихотворение «На столетие Анны Ахматовой». «На столетие Анны Ахматовой» отличается от насыщенных интимными воспоминаниями об умершем и эмоциональными медитациями на тему смерти и, как правило, не коротких стихотворений на смерть[296]. Личные воспоминания и мотив непосредственной утраты в нем отсутствуют. Если здесь есть описание Ахматовой, то лишь крайне обобщенное. Некоторые детали стихотворения могут быть соотнесены с ее личностью и биографией — ровный и глуховатый голос, рваный пульс как симптом аритмии, сжигание рукописей, — но эти приметы лишены уникальности. Эпиграмматическая краткость сочетается с отчетливой композицией. В стихотворении три строфы. Каждая строфа состоит из одного законченного предложения: строфа I — сложноподчиненное предложение, строфа II — сложносочиненно- подчиненное, строфа III — сложноподчиненное. Хотя эта синтаксическая структура усложнена цепочками сочинений, подчинений, инверсиями и обособлениями, логическое развитие темы — просто и опирается на главные предложения в трех строфах-фразах: «(I) Бог сохраняет все, особенно слова прощенья и любви <…> (II) [0]ни из смертных уст звучат отчетливей[.] (III) Великая душа, поклон <…> за то, что их нашла, <…> тебе». Автор выстраивает своего рода диалектическую триаду, где тезису, апроприированному Ахматовой шереметевскому мотто «Deus conservat omnia», противопоставлен посредством сравнительной степени («отчетливей») антитезис: сохраненное Богом о-существляется (или Бог пре-существляется) только в творческом акте смертного человека; синтез: таким образом смертный становится Великой Душой и заслуживает благодарности вселенского масштаба. Проста и базисная семантическая структура стихотворения. Оно начинается и кончается легко визуализируемыми образами предметного мира. В начале (строки 1–2) дана серия фрагментарных, не связанных между собой ни синтаксически, ни прямой повествовательной логикой картин уничтожения. Инструменты уничтожения: огонь, жернова, секира — больше объектов уничтожения, которые просто малы (страница) или малы на пределе видимого человеческому глазу (зерно, волос). В конце (строки 9—12) тоже возникает картина предметного мира, но уже в глобальном и космическом масштабе. Синтаксически и логически третья строфа — единое высказывание. Его единство обеспечено образом непрерывного движения — через моря к родной земле и ввысь, во вселенную. Семантическую структуру стихотворения в целом таким образом можно назвать «расширяющейся», его динамику сравнить с меняющимся фокусным расстоянием кинокамеры, нацеленной на мельчайшие детали в начале и постепенно переходящей к полю зрения широчайшего охвата. Вспомним, что в концовке «Сретенья» переход Симеона в метафизический мир, победа новообретенного света над «глухонемыми владениями смерти» (ср. здесь «глухонемая вселенная») описаны как «расширение»: «Светильник светил, и тропа расширялась». Сходно и в «Похоронах Бобо»: «Твой образ будет, знаю наперед, / в жару и при морозе-ломоносе / не уменьшаться, а наоборот, / в невероятной перспективе Росси». Поскольку «Сретенье» — это, несомненно, попытка создать средствами поэзии икону[297], то не исключено, что автор сознательно создает образы обратной перспективы, характерной для иконописи[298]. В более общем плане этот парадокс — один из центральных философских мотивов всего творчества Бродского: житейский человек «меньше самого себя» («less than one»), но человек в словесном творчестве, человек как «часть речи», «больше самого себя» (ср. державинский перевод Горация «часть меня большая», что значит не «большая часть меня», а «часть меня, которая больше меня»)[299]. Вся середина стихотворения полностью посвящена слову-звуку-слуху, т. е. именно процессу претворения бессвязной и жестокой действительности в гармонию. При том, что Бродский использовал, особенно до середины 70-х годов, почти все метрические варианты русской сил- лаботоники, шестистопный ямб у него крайне редок[300]. До интересующего нас стихотворения этим размером (или с преобладанием этого размера) написаны только «Песчаные холмы, поросшие сосной…» (1974), «1867» (1975), «Пятая годовщина» (1977) и «Чем больше черных глаз, тем больше переносиц…» (1986), строфическая форма которых, как показывает Лилли[301], делает их интонационно не похожими на то, как обычно звучит в русской поэзии александрийский стих. Традиционный александрийский стих, Яб: аабб…, Бродский использовал в эквиритмическом переводе стихотворения Оде- на на смерть друга «Часы останови, забудь про телефон…» (1994). Избранная для юбилейного стихотворения метрическая форма, так называемый элегический александрийский стих (Я6:аБаБ), повторяется только в стихотворении «Письмо в оазис» (1991), которое, на наш взгляд, непосредственно связано со стихами на столетие Ахматовой, по существу они составляют диптих. Учитывая, что вообще стихи в строгих правилах силлаботоники редки в творчестве Бродского после 70-х годов, уникальность метрической основы стихотворения «На столетие Анны Ахматовой» очевидна и является существенным смыслообразующим компонентом. Метрический контекст стихотворения описан Лилли в посвященной этому вопросу статье. К сказанному Лилли хотелось бы добавить следующие предположения относительно специального иконического значения шестистопного ямба для построения образа Ахматовой. Помимо торжественного тона, подобающего стихотворению-монументу, и четкой цезуры[302], симметрично разбивающей строки на равные половины, что особенно эффектно выделяет антитезы в зачине, можно предположить еще два компонента в семантической ауре александрийского стиха, привлекшие Бродского: восприятие Ахматовой Мандельштамом как Федры из трагедии Расина («Вполоборота, о, печаль!..») и египетская архаика, запечатленная даже в самом названии этой стиховой формы. Переводы французских классицистических трагедий и сочиненные по французским образцам русские трагедии XVIII века (Сумароков, Княжнин, Озеров и др.) — едва ли не самая обширная сфера применения александрийского стиха в русской поэзии. Причем в середине и второй половине XX века им активно пользовались не только Заболоцкий и Кушнер[303]; в количественном отношении, вероятно, несравненно больше александрийских стихов вышло из-под перьев переводчиков, переводивших французских и других классиков для многочисленных советских изданий. Но дело, конечно, не в том, что, посещая заседания секции переводчиков в ленинградском Союзе писателей, Бродский мог до одури наслушаться монотонных двустиший. Клишированное мемуаристами определение облика Ахматовой как «царственного» для Бродского ассоциируется с такими героинями высоких трагедий, как Федра и Дидона[304], и он достигает эффектной экономии выразительных средств, материализуя царственность образа Ахматовой в трагедийном размере, вместо того чтобы разбавлять лапидарный текст стихотворения прямыми сравнениями. Однако если первая строка стихотворения с симметрично слабыми вторым и пятым иктом вызывает в памяти читателя строку русского александрийского стиха XVIII века[305], элегический александрин стихотворения в целом вызывает другие ассоциации — это размер стихотворения Мандельштама «Египтянин» (И), где, между прочим, строка 13: «Тяжелым жерновом мучнистое зерно…» — ср. первую строку разбираемого стихотворения Бродского, который сам говорил, что некоторые стихи из «Камня» и «Tristia», впервые прочитанные в двадцатилетнем возрасте, «крепко засели» в его сознании[306]. Рассмотрим некоторые особенности ритмической структуры стихотворения. В отношении распределения сильных и слабых иктов она необычна (см. таблицу 1). Таблица 1  Сравним распределение сильных иктов (в процентах) в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» с данными, приводимыми Барри Шерром для XVIII столетия и для симметричного шестистопного ямба в XIX веке и в советский период[307]:  В левых полустишиях ударность усилена даже по сравнению с нормой XVIII века и особенно по сравнению с современной нормой, в правых она скорее ослаблена, благодаря эпитетам «усеченный», «из надмирной» и «глухонемой» — на четвертые икты приходятся безударные слоги и предлог «из». Несомненно семантизированы четыре сверхсхемных ударения. Они все сосредоточены в 3–5 строках и играют роль эмфазы, падая на существительное «Бог» в начале третьей строки, на относящееся к нему же притяжательное местоимение «свой» в конце четвертой строки, затем дважды на местоимение «в них», замечающее «слова», — в начале обоих полустиший пятой строки. Пресуществление Бога в словах поэта — главная тема этого поэтического мемориала. Для осмысленного ритмического рисунка стихотворения характерно и то, что когда «в них» появляется в третий раз подряд, то уже там, где оно должно быть по метрической схеме: ритм полустишия «и заступ в них стучит» и должен быть регулярным, как бы ритмически иллюстрируя его содержание, равным образом нарушение ритмической регулярности иконично для фраз «в них бьется рваный пульс» и «в них слышен костный хруст». Начиная третью строку со сверхсхемно-ударного «Бог», Бродский заканчивает ее анжамбеманом, выделяющим слово «слова». Второй анжанбеман, в финале стихотворения, еще эффектнее, поскольку усилен инверсией («тебе благодаря» вместо привычного «благодаря тебе»), а также потому, что анжамбеман, оставляющий предлог в конце строки, особенно экстравагантен. Анжамбеманы на предлогах и союзах вообще trademark Бродского, но здесь мы имеем дело не с «по» или «о», которые не могут быть восприняты как иные части речи, а с предлогом, который омонимичен деепричастной форме глагола «благодарить». Это заставляет строку перекликаться с мотивом благодарности смертного Всевышнему, который был сильно заявлен Бродским в конце стихотворения на собственное сорокалетие, «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980): «Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность», — и в XII «Римской элегии» (1980): «Наклонись, я шепну Тебе на ухо, что-то: я / благодарен за все…»[308]. Говоря о звукописи стихотворения, Лилли отмечает по одному парономастическому сближению в каждой строфе: (I) зерно — жернова, (II) заступ — стучит, (III) обретший — речи[309]. Вообще же, полное перечисление аллитерационно-ас- сонансных групп и цепочек было бы равносильно переписыванию всего текста, настолько интенсивна его звуковая организация. Наиболее демонстративные звукоповторы: секиры — усеченный, пульс — хруст, хруст — стучит, стучит — что (в характерно петербургском произношении Бродского) — звучат — отчетливей, тленной — земле — вселенной. В третьей строфе из шести полустиший с мужскими окончаниями в пяти окончаниях ударная гласная — а (душа, моря, нашла, благодаря, дар), а рифмующиеся женские окончания в качестве заударных согласных имеют сдвоенное нн, максимально звонкую для русской фонетики назальность: тленной — вселенной. Таким образом в заключительной части стихотворения анаграммируется имя Анна, «сладчайшее для уст людских и слуха»[310]. Анализ всего консонантного состава текста также обнаруживает определенную авторскую стратегию. Хотя количественно распределение глухих и звонких согласных в первых десяти строках стихотворения приблизительно равномерное — в строках 1, 4, 7, 8, 9 несколько преобладают звонкие, во 2, 5, 6, 10-й глухие, а в 3-й (учитывая оглушение) поровну, — создается почти до самого конца общее впечатление приглушенности (ср. «ровны и глуховаты»), в особенности от непрерывной до самой середины стихотворения аллитерации на с. Тем более по контрасту звонко звучат последние две строки, где на 27 звонких согласных приходится лишь 11 глухих. В отличие от интенсивных и утонченных ритмико-интонационных фигур и звукописи, 6 рифменных пар незаметны, сами по себе рифмы, что несвойственно зрелому Бродскому, предсказуемы, вплоть до банальной волос — голос[311]. Более оригинальные и броские рифмы нарушали бы строго сбалансированную симметрию стихотворения[312]. Вероятно, неспроста звучит эхо одической традиции XVIII века в тленной — вселенной (например, у Державина в одном лишь «Изображении Фелицы» 16 рифменных пар на — енн[ый]). Интенсивность звуковой структуры стихотворения неудивительна, поскольку тематически это стихотворение о голосе: метафизическом «гласе Божьем» (строфа I), который материализуется в индивидуально-конкретном человеческом голосе поэта (строфа II; «ровны и глуховаты» — точная физическая характеристика если не ахматовской разговорной речи, то, насколько можно судить по имеющимся записям, ее манеры чтения стихов[313]), устами которого, метафорически, говорит его народ (строфа III). Т. е. «vox populi — vox dei», но только при условии, что имеется поэт, способный «vox populi» артикулировать. Все это, конечно, перекликается с ахматовской собственной концепцией поэтического творчества: ср. о смерти друзей поэтов — «Это голос таинственной лиры, / На загробном гостящей лугу» (о Мандельштаме), «Умолк вчера неповторимый голос…»[314] (о Пастернаке), «Слышится мне на воздушных путях / Двух голосов перекличка» (о Мандельштаме и Пастернаке), о себе — «Многое еще, наверное, хочет / Быть воспетым голосом моим: / То, что, бессловесное, грохочет…», иронически — «Я научила женщин говорить…» и, безусловно для Бродского самое важное, в «Requiem»[315], где в прозаическом вступлении поэт берется описать (огласить) трагедию своего народа и в эпилоге повторяет: «мой измученный рот, / Которым кричит стомильонный народ…»[316]. Дикция стихотворения «На столетие Анны Ахматовой» могла бы служить образцовой иллюстрацией к неоднократно цитировавшемуся Бродским «акмеистическому» уроку Рейна: побольше существительных, поменьше других частей речи[317]. Лексика стихотворения по преимуществу именная: 26 имен существительных, 7 личных местоимений (5 из них заменяют слово «слова», 2— имя адресата стихотворения). 11 прилагательных, 2 причастия и 1 числительное выступают как эпитеты и 2 прилагательных («слышен» и «отчетливей») в предикативной позиции. Глаголов же на все стихотворение — 5. С точки зрения референциальности существительных они сгруппированы таким образом, что возникает драматическое напряжение между конкретными вещами и абстрактными понятиями. Мы намеренно избегаем здесь таких определений этой поэтической ситуации, как «конфликт» и «коллизия», поскольку религиозно-философский сюжет стихотворения как раз направлен на снятие противоречия между вещественно-конкретным и духовно-абстрактным. Стихотворение начинается с обширной, на две строки, инверсии: даются три антитетические пары предметов, и только в середине третьей строки читатель узнает, что все они являются уточняющими дополнениями к «всё», предметами и в грамматическом, и в эмпирическом смысле, объектами, на которые направлено действие Бога. В каждой из антитез представлены инструмент уничтожения и уничтожаемое, причем степень фигуративности нарочито двусмысленна: поскольку перечень возникает как самое начало текста, неясно — просто ли показывает нам автор некие фрагменты человеческого бытия или «страница» — это метонимия культурного творчества, «огонь» — метафора варварства и т. д. Самый порядок перечисления как бы намеренно вне моральной оценки: уничтожение зерна жерновом выпадает из ряда картин насилия, это естественный процесс в цивилизованной деятельности. Максимально многозначно здесь понятие «слово». Оно одновременно относится и к предметному миру, поскольку речь идет о словах, произносимых индивидуальным человеческим голосом, и к миру всепрощающей божественной любви и вечной памяти. Т. е. это и воспетое Гумилевым слово-Логос, и реально звучащее слово, произносимое голосом с индивидуальными акустическими характеристиками. Так же снятой представляется здесь оппозиция звука и глухоты-немоты, «надмирной ваты». Есть связь между определением голоса Ахматовой как «глуховатого» в середине стихотворения и вселенной как «глухонемой» — в конце. Конечно, глуховатость голоса — от природы, и в этом смысле человек — «тленная часть» «глухонемой вселенной» («глухонемая вселенная» в этом смысле равнозначна пушкинской «равнодушной природе»[318]). Но следует обратить внимание и на полемическую цитатность такого определения вселенной. Финальные слова стихотворения Бродского не могут не вызвать в памяти два других финала. Во-первых, поэмы Маяковского «Облако в штанах» (1914–1915): Эй, вы! Во-вторых, концовка популярнейшего стихотворения Пастернака «Определение поэзии» (1919): Этим звездам к лицу б хохотать, При всем различии поэтики этих двух спутников-антиподов поэтической молодости Ахматовой, их тексты породнены общей романтической позицией лирического героя — одинокого и противостоящего глухой вселенной. Героиня Бродского, именно в своей поэтической ипостаси, т. е. в той своей части, в которой она «больше самой себя», от вселенной неотъемлема, является ее божественным органом речи. Бродский познакомился с Ахматовой 7 августа 1961 года[321]. 24 июня 1962 года, торопясь в Комарово поздравить Анну Андреевну с днем рождения[322], он закончил два стихотворения — «Закричат и захлопочут петухи…» и «За церквями, садами, театрами…», — обращенные к Ахматовой и предназначенные ей в подарок. Годы спустя он назвал оба стихотворения «безнадежными»[323]. В приписке говорилось: «Дорогая Анна Андреевна! Простите, бога ради, поспешность этих стихов. Я напишу Вам гораздо лучше. Просто хотел успеть ко дню Вашего рождения»[324]. Он действительно написал Ахматовой еще два стихотворения (диптих) полмесяца спустя — «Когда подойдет к изголовью…» и «Не жаждал являться до срока…» («Явление стиха»). На день рождения в следующем, 1963 году он прислал Ахматовой стихотворение «Блестит залив и ветер несет…»[325], 21 мая 1964 года в ссылке написал обращенное к ней стихотворение «В деревне, затерявшейся в лесах…»[326], наконец, 1–2 января 1965 года — сонет «Выбрасывая на берег словарь…»[327]. Однако, уже составляя «Остановку в пустыне» (первый сборник, составленный самим Бродским) в 1969 году, он включил туда только «Закричат и захлопочут петухи…». Возможно, что Бродский решил сохранить одно из «безнадежных» стихотворений в своем каноне, потому что из него Ахматова взяла строку- эпиграф, «Вы напишете о нас — наискосок…», для стихотворения «Последняя роза»: Мне Морозовою класть поклоны, Современные комментаторы пишут: «Самое начало стихотворения Ахматовой есть как бы продолжение, развитие вот этих строк Бродского: Умирания, смертей, и бытия В ответ у Ахматовой следует: Мне с Морозовою класть поклоны, Подобно композитору, интерпретирующему по-своему тему другого сочинения, Ахматова дает парафраз темы обращенного к ней стихотворения Бродского, ведя речь о том, что в любом измерении своего существования — прошлом, настоящем или будущем — ее долей было, есть и будет вечное соучастие, сопричастие судьбам своих современников, как бы тяжелы они ни были»[329]. Таким образом в творчестве Бродского закрепляется ассоциативная связь между именем и образом Дидоны и Ахматовой. Вообще, если проследить развитие поэтики Бродского — от ювенильного периода (приблизительно до 1962 года), который отражен в составленном без участия автора сборнике «Стихотворения и поэмы» (1965), к первой авторизованной книге стихов, «Остановка в пустыне» (1970; составлена в 1969 году), то основную тенденцию можно охарактеризовать как формирование индивидуальной мифопоэтической системы. Как это происходило, иллюстрируется списком ранних стихотворений, которые Бродский не захотел включить в «Остановку в пустыне»[330]. Среди них «Рыбы зимой», «Гладиаторы», «Стихи о слепых музыкантах», «Еврейское кладбище под Ленинградом», «Пилигримы», «Определение поэзии» (все это вещи очень популярные в самиздате и среди первых западных комментаторов творчества Бродского). Как становится особенно понятно теперь, исключались стихи, в которых, пусть даже успешно, использовался образный язык и риторика, общие для двух поколений, учителей и сверстников Бродского (от Б. Слуцкого до Л. Аронзона, В. Британишского, Л. Гладкой). К этому времени Бродский уже достаточно разработал свой собственный образный язык и ощущал своими только тексты, написанные на нем. Словарь этого языка поддается описанию, и в той или иной степени этим занимаются почти все исследователи творчества Бродского. Речь идет, конечно, не об отдельных лексемах, а о семантических единствах, которые могут вербализоваться по-разному, но для удобства каталогизации могут быть обозначены одним ключевым словом или группой наиболее часто употребляющихся в данном значении синонимов. Значение некоторых из этих слов совпадает с общесловарным (например, «пустота») или с традиционной символикой (например, «мотылек, бабочка», также религиозно-мифологические персонажи — «муза», «Одиссей / Эней / скитающийся грек или римлянин», евангельские образы). Но есть среди них и слова, употребляемые Бродским в высшей степени идиосинкратично. Они по существу осмысляются лишь в контексте его собственного творчества («вещь», «мышь») или в контексте усвоенного им историко-культурного прецедента (Овидий: «мрамор / снег»). Итак, почему же Бродский в конце 60-х годов отвергает три из четырех посвященных Ахматовой стихотворений (мы знаем, что в конце жизни он не будет возражать против включения их в ретроспективу)? Во-первых, просто потому, что они, отчасти от спешки, отчасти от литературной неопытности автора, страдают техническими несовершенствами: в них есть необязательные, вставленные для заполнения избранной строфы строки, вплоть до сколков с усредненной советской поэзии («за Россией, как будто не политой / ни слезами, ни кровью моей. // Там, где впрямь у дороги непройденной / на ветру моя юность дрожит» и т. п.), рифмы банальные (сна — весна, дрожит — лежит, непройденной — родина, корабли — земли и т. п.) и просто слабые (театрами — парадными, светятся — крепости, мужеством — замужеством, временем — бременем). В них нет-нет да и проскальзывают рудименты еще слишком юного воображения: так, картина будущего включает в себя «тени яйцевидных кораблей» над Марсовым полем (Марс в сознании молодого поэта — это планета, откуда могут прилететь летающие тарелки). В них попадаются очевидные подражания («смотритель приспущенных век» — ср. у Мандельштама «мастерица виноватых взоров»). Хотя читатель мог бы указать и на многие приметы талантливости и оригинальности в тех же текстах, но для такого взыскательного художника, как Бродский, вышеуказанных огрехов было достаточно, чтобы забраковать ранние стихи. Но, главное, они уже были лишними в утвердившемся мифопоэзисе зрелого Бродского, где многозначное «Дидона» включало в себя и значение «Ахматова»[331]. Стихотворение «Дидона и Эней» (1969) — своего рода вербальная статуя-аллегория. Подобно тому как неоклассический скульптор мог придать статуе легкие черты сходства с аллегорически прославляемой личностью (как, например, Б. Орловский придал черты сходства с Александром I ангелу на вершине Александрийского столпа), Бродский использует ахматовские знаки выработанного им кода для указания на Ахматову. Сэр Исайя Берлин, конечно, вправе с комическим негодованием отвергать прямые биографические интерпретации: «Какой я Эней, ничего подобного»[332], — но в контексте книги «Остановка в пустыне» «Дидона» безошибочно указывает на Ахматову. Это одна из трансформаций образа Ахматовой, многократно обреченной на разлуку с мужьями, любовниками, друзьями, сыном. Так же читатель, овладевший поэтическим кодом Бродского, прочтет «Сретенье» (1970). Бродский последовательно отказывается от ранних попыток запечатлеть непосредственный психологический опыт общения с великим поэтом в пользу эмблематического портрета — Дидоны, мифологической маски Ахматовой, пророчицы Св. Анны, ее небесной покровительницы. Решимся указать еще на один текст, в другой, мягко иронической, тональности — «Похороны Бобо» (1972). То, что и это стихи, имеющие в виду Ахматову, вернее, ее отсутствие, понятно только в том же широком контексте. Ключом здесь служит лейтмотивное слово «пустота». В финале пустота вытесняется «новым Дантом», который «склоняется к листу / и на пустое место ставит слово», что является эхом одной строки эпиграфа ко второй части «Поэмы без героя»: «Где Данте шел и воздух пуст»[333]. Несколькими строками выше говорится: «Бобо моя, ты стала / ничем — точнее, сгустком пустоты» (курсив мой. — Л.Л.). Об окончании «безнадежного» стихотворения «Закричат и захлопочут петухи…» Бродский и двадцать лет спустя говорил: «А конец хороший. Более или менее подлинная метафизика»[334]. Напомним, что в конце там: «этот воздух загустевший только плоть / душ, оставивших призвание свое» (курсив мой. — Л.Л.). К мифологической Дидоне и евангельской пророчице прибавляется еще один эмблематический образ, традиционная эмблема метемпсихоза, бабочка. Ведь в стихотворении с эпиграфом из Бродского Ахматова сама говорит о череде смертей и возрождений и желании остановить это мельканье «на полях метемпсихоза»[335]. Странное имя, которое Бродский дает адресату стихотворения, «сгустку пустоты», занявшему место Ахматовой, — апофеоз интертекстуальности. Оно омонимично младенческому «бобо» («больно»), в стихотворении оно ставится в ряд с именами Зизи и Заза, напоминающими нам о женщинах пушкинской эпохи[336], и оно несомненно намекает на загробную фантасмагорию Достоевского «Бобок»[337]. Стихотворение 1989 года вбирает в себя весь опыт ахматовской темы в творчестве Бродского. Образ Ахматовой обобщается еще больше даже по сравнению со стихами 1969–1972 годов: воздвигается «памятник нерукотворный», статуя Великодушия наподобие классицистических скульптурных аллегорий Судьбы, Справедливости, Победы и т. п. Одновременно в нем возрождается лирическая форма прямого обращения к Ахматовой со словами признательности и благодарности, как в посланиях 1962–1964 годов[338]. Остается сказать несколько слов еще об одном стилистическом аспекте стихотворения — архаике. На наш взгляд, архаическая аура текста создавалась автором не только как необходимый компонент неоклассического монумента, но и как по существу важная для создания верного образа Ахматовой. Дело не только в том, что в лексическом составе стихотворения имеются четыре архаизма (секира, уста, тленный, обретший), а самые «новые» речения (пульс, вата) появились в русском речевом обиходе еще в XVIII веке. Подобные и даже именно те же самые архаизмы иронически употребляются Бродским и во вполне современном стилистическом контексте (например, о пограничниках в Ленинградском аэропорту: «чуя яйцами холод их злых секир»[339]). То же относится к таким древним словосочетаниям, как «смертные уста» и «дар речи». Но архаичность ощущается и в риторических фигурах. Секира палача, заступ могильщика, хруст костей пытаемого на дыбе, пылающие на костре книги — это образы, принадлежащие глубокой древности и Средневековью, хотя и реальные для тоталитарных режимов XX века. «Зерно», «жернов» принадлежат библейской тропике, не говоря уже о «Бог сохраняет все», парафразе литургического «[Бог] сотвор[яет] вечную память». Модель мира, представленная в стихотворении, тоже архаична не только потому, что это двухуровневый мир, состоящий из физического низа и метафизического верха, но и потому, что физический мир состоит из «четырех стихий»: земли, воды, воздуха и огня, названных прямо или иносказательно в 11, 9, 8 и 1-й строках соответственно. * * *В ходе нашего анализа возникали имена Мандельштама, Гумилева, Пастернака, Маяковского. Эти интертекстуальные связи здесь представляются несомненными и, скорее всего, сознательными. Вероятно, первые же слова стихотворения у многих читателей вызовут ассоциацию с самым расхожим русским литературным афоризмом XX века — булгаковским «Рукописи не горят». Бродский не любил роман «Мастер и Маргарита», но он, несомненно, учитывал стихотворение «Памяти М. Б-ва», написанное Ахматовой с использованием того же ямбического гекзаметра: «Вот это я тебе взамен могильных роз…», — тем более что это стихотворение составляет часть высоко им ценимого цикла «Венок мертвым»[340]. Возможно, в подтексте первой строки таится также намек на «Путем зерна» Ходасевича. Совсем уж несомненно присутствие в тексте самого автора. Хотя он и избегает «я», но это он шлет поклон праху поэта, упоминая конкретное биографическое обстоятельство — свою удаленность от родной земли. В этом смысле стихотворение-памятник напоминает памятник другой царственной особе — Екатерине II на Невском проспекте, где пьедестал, на котором стоит императрица, компактно окружен статуями ее наиболее заслуженных сподвижников. Надпись на воздвигнутом Бродским пьедестале гласит: «Великая душа» (anima magna). Именно великодушие Бродский отмечает как главное достоинство Ахматовой и как главный урок, который он от нее получил[341], и в своих воспоминаниях:

В поэтическом мире Бродского душа обладает привязанностью к месту, где покоится тело: «И душа, неустанно / поспешая во тьму, / промелькнет под мостами / в петроградском дыму…» («Стансы», 1962), душа Джона Донна витает над Лондоном (ср. у А. Солженицына в рассказе «Прах поэта»: «Все нам кажется, что дух наш будет летать над могилой и озираться на тихие просторы»[344]). От тех мест, где витает душа Ахматовой, автор отделен морями. Преимущество нерукотворного памятника перед рукотворным состоит, в частности, в том, что его можно воздвигнуть и на расстоянии.  Набросок И. Бродского «Могила Ахматовой в Саратове» Примечания:2 Эхо. 1978. № 3. С. 26–41. Рец.: Сергеев М. Периодика // Русская мысль. 1978. 21 декабря. № 3235.С. 10. 3 Иосиф Бродский. Указатель литературы на русском языке за 1962–1995 гг. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1999. 29 См.: Polukhina V. Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 81–88; Bethea DM. Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton: Princeton University Press, 1994. Ch. 4. Так же непосредственно связаны с этим стихотворением два эссе Бродского — «1 сентября 1939 года» У.Х. Одена» и «Поклониться тени». — Бродский И. Сочинения / Пер. Е. Касаткиной. СПб.: Пушкинский фонд, 1999. Т. 5. С. 215–274. 30 Buning J.E. Jurgens and van Schooneveld C.H. The Sentence Intonation of Contemporary Standard Russian as a Linguistic Structure. s'Gravenhage, The Netherlands: Mouton, 1961; Брызгунова ЕЛ Звук и интонация русской речи. М.: Русский язык, 1972; Gardiner D.В. Intonation and Music: The Semantics of Czech Prosody. Bloomington, Ind.: Physsardt, 1980. 31 Gardiner D.B. Intonation and Music… P. 36. 32 См.: Scherr B.P. Beginning at the End: Rhytme and Enjambment in Brodsky's Poetry // Brodsky's Poetica and Aesthetics / Ed. by Lev Loseff and V. Polukhina. N.Y.: St. Martin's Press, 1990. 33 О взглядах Бродского на декламацию см.: Бродский И. Европейский воздух над Россией: Интервью с Анни Эпельбуан [1981] // Странник. 1991. № 1. С. 37. 34 См. у Бетеа (Bethea D.M. Joseph Brodsky and the Creation of Exile. P. 233–236) краткий, но очень точный анализ этой проблемы. 291 Уголовный Кодекс РСФСР. М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1950. С. 111 (статья 175). Другой рассказ об этом же эпизоде: «Однажды, через несколько времени после похорон, мы — в тот конкретный день это были Бродский и я — пришли на могилу и увидели вместо стоявшего с 10 марта дубового креста нынешний — огромный, кованый, с бесформенной голубкой из светлого металла, прикрепленной ближе к краю поперечины. Сложенная из камня стенка отгораживала могилу от естественно осенявших ее торжественных елей, каменная площадка закрыла землю. Могильный холмик исчез, сравнялся с каменным полом. Казалось, собирались строить склеп, а построили интерьер чего-то. Все это слишком вызывающе противоречило ахматовскому видению-обещанию: «Буду тихо на погосте под крестом дубовым спать». Потом «птичка» пропала, кто-то из принимавших участие в строительстве убрал ее» (Найман А.Г. Четыре стихотворения // «Свою меж вас еще оставив тень…». Ахматовские чтения. Вып. 3. М.: Наследие, 1992. С. 52). И в «Траурных октавах» Д. Бобышева: «Холмик песчаный заснежила крупка, / два деревянных скрестились обрубка; / их заменили — железо прочней. / На перекладину села голубка, / но упорхнула куда-то… Бог с ней! / Стенку сложили из плоских камней. / Все погребенье мимически-жутко / знак подает о добыче своей» (Там же. С. 55–56). 292 Из «Римских элегий» // Бродский И. Сочинения: В 4 т. СПб.: Пушкинский фонд, 1994. Т. 3. С. 45. 293 Там же. С. 97. 294 Известие о смерти адресата этого стихотворения оказалось ложным. 295 В 1989 году был опубликован отрывок «День кончился, как если бы она…» — брошенная автором попытка непосредственного отклика на смерть Ахматовой. См.: Звезда. 1989. № 6. С. 46–47. 296 Поэтому Я. Лилли не прав, ставя это стихотворение в один жанровый ряд со стихами Лермонтова на смерть Пушкина, Пастернака на смерть Маяковского и Ахматовой на смерть Пастернака (Lilly /. The Metrical Context of Brodsky's Centenary Poem for Axmatova // Slavic and East European Journal. 1993. No. Vol. 37. P. 211–219). 297 См. об этом в моей статье: Ниоткуда с любовью. — Континент. 1977. № 14. С. 307–331, и Верхейл К. Тишина у Ахматовой // Царственное слово. Ахматовские чтения. М.: Наследие, 1992. Вып. 1. С. 17–20. 298 См.: Обратная перспектива // Флоренский Павел, священник. Избранные труды по искусству. М.: Изобразительное искусство, 1996. С. 9–71. 299 Лексема «часть» в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» читается как принадлежащая к идиосинкратическому образному словарю Бродского. 300 См. статью Барри Шерра в настоящем издании. 301 Lilly /. The Metrical Context of Brodsky's Centenary Poem for Axmatova. P. 213; Лилли не учитывает два более ранних стихотворения 1974–1975 годов. 302 Ср.: «Всякий раз, когда речь заходит об античности или о трагедийности ситуации или ощущения, Мандельштам переходит на тяжело цезурированный стих с отчетливым гекзаметрическим эхом» (Бродский И. «С миром державным я был лишь ребячески связан…» // Materials from the Mandelstam Centenary Conference. School of Slavonic and East European Studies. London, 1991 / Compiled and edited by R. Aizlewood and D. Myers. Tenafly, N.Y.: Hermitage Publishers, 1994. P. 15). 303 Lilly /. The Metrical Context of Brodsky's Centenary Poem for Axmatova. P. 215. 304 Ср. стихотворение «Дидона и Эней» (Бродский И. Сочинения: В 4 т. Т. 2. С. 163), а также замечания Бродского о цикле Ахматовой «Шиповник цветет», где в И-м стихотворении Ахматова сравнивает себя с Дидоной: «Ромео и Джульетта в исполнении особ царствующего дома. Хотя, конечно, это скорее «Дидона и Эней», чем «Ромео и Джульетта»», и «в ее облике <…> было нечто от странствующей, бесприютной государыни» (Вспоминая Ахматову. Иосиф Бродский — Соломон Волков. Диалоги. М.: Независимая газета, 1992. С. 38 и 47). 305 См.: Scherr В. Russian Poetry: Meter, Rhythm, and Rhyme. Berkeley: University of California Press, 1986. P. 63. Table 8. 306 Вспоминая Ахматову. С. 8. 307 Scherr В. Russian Poetry. P. 63. Table 8. 308 См. о мотиве благодарности в творчестве Бродского в статье В. Полухиной в настоящем издании. 309 Lilly I. The Metrical Context of Brodsky's Centenary Poem for Axmatova. P. 217. 310 Отголосок фамилии «Ахматова» можно услышать в женской рифме предыдущей строфы: глуховаты — надмирной ваты. 311 Несмотря на то что рифма волос — голос скомпрометирована известной скатологической поговоркой, она встречается у Бродского и в стихотворении «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…». Об этой отфме у Бродского см.: Левинтон Г. Смерть поэта: Иосиф Бродский // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. СПб.: Звезда, 1998. С. 212. 312 В частных разговорах Бродский не раз отмечал невыразительность рифм у Ахматовой и Мандельштама. 313 Собственно, это общее место многих стихотворений, посвященных Ахматовой; см. в кн.: «О, муза плача…». Стихотворения, посвященные Анне Ахматовой. М.: Педагогика, 1991. С. 80. «И мерно, глуховато чуть поете…» (Г. Шенгели, 1943); с. 127, «Послышался мне глуховатый голос…» (В. Азаров, конец 1960-х); с. 136, «глухие ваши речи» (Г. Семенов, 1978). Глухим был голос Ахматовой и по мнению специалиста по произношению Е.П. Гальпериной-Осмеркиной («Свою меж вас еще оставив тень…». С. 8). 314 Ср.: «Голос — это самое пленительное и неуловимое в человеке. Голос — это внутренний слепок души». — Волошин М. Голоса поэтов // Речь. 1917. 4 июня. Цит. по: Мандельштам О. Камень. Я.: Наука, 1990. С. 236, 356 (примеч.). 315 О том, как высоко Бродский ценил «Requiem», см.: Вспоминая Ахматову. С. 31–35; также: «The degree of compassion with which the various voices of «Requiem» are rendered can be explained only by the author's Orthodox faith; the degree of understanding and foigiveness which accounts for this work's piercing, almost unbearable lyricism, only by the uniqueness of her heart» [ «Степень сострадательности, с которой переданы различные голоса «Requiem'а», можно объяснить лишь православной верой автора, а степень понимания и прощения, создающую пронзительный, почти невыносимый лиризм этого произведения, лишь уникальностью ее души»). — Brodsky J. The Keening Muse // Brodsky J. Less Than One. N.V.: Farrar, Straus, Giroux, 1986. P. 51. 316 С другой стороны: «If her poems were not exactly the vox populi, it's because a nation never speaks with one voice» (Brodsky J. Less Than One. P. 42–43). 317 См., например, интервью, данное Н. Горбачевской для парижской газеты «Русская мысль» (№ 3450. 3 февраля 1983. С. 9), то же в: Бродский И. Большая книга интервью. М.: Захаров, 1999. С. 234. 318 Ср.: «И потом — океан. Глухонемой простор» («Вид с холма»). — Бродский И. Сочинения: [В 4 т. |. Т. 3. С. 209; «В глухих пучинах» (перевод: Ричард Уилбер, «Животные». — Там же. С. 326). Ср. у Мандельштама знаменитое: «Над морем черным и глухим»; и в раннем стихотворении: «Глухое море, как вино, кипит…» (Манде/гьштам О. Сочинения. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 112 и 274). 319 Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Худож. лит., 1955. Т. 1. С. 196. — Курсив мой. 320 Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1990. Т. 1. С. 134. — Курсив мой. 321 Точная дата приводится Евгением Рейном («Свою меж вас еще оставив тень…». С. 112). 322 День рождения Ахматовой 23 июня (11 июня ст. ст.), но, вероятно, гости были приглашены 24-го, т. к. в 1962 году 24 июня было воскресенье. 323 Вспоминая Ахматову. С. 40. 324 Крайнева Н.И., Сажин В.Н. Из поэтической переписки А.А. Ахматовой // Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы. Л.: Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова- Щедрина, 1989. С. 193. 325 Бродский И. Сочинения: [В 4 т.). Т. 1. С. 252. 326 Там же. С. 324. Датировка в: Крайнева Н.И., Сажин В.Н. Из поэтической переписки А.А. Ахматовой. С. 200. 327 Там же. С. 374. Датировка в: Крайнева Н.И., Сажин В.Н. Из поэтической переписки А.А. Ахматовой. С. 201. 328 Впервые опубликовано в «Новом мире» (1963. № 1. С. 64); под эпиграфом в этой публикации стояли инициалы И.Б. Во всех последующих публикациях советского времени эпиграф отсутствовал. Исключение составляет составленный Ахматовой сборник, вышедший в 1967 году в переводе на болгарский в Софии; там эпиграф сохранен и подписан: «И. Бродский» (Крайнева Н.И., Сажин В.Н. Из поэтической переписки А.А.Ахматовой. С. 198). 329 Там же. С. 198–199. Ценное наблюдение, но в риторику исследователей вкралась неточность: судьбу Иродиады вряд ли можно признать тяжелой, разве что в неуместно каламбурном смысле. 330 Kline G.L. A History of Brodsky's «Ostanovka v pustyne» and his «Selected Poems» // Modern Poetry in Translation. 1996. № 10. Winter. P. 12. 331 Летом 1965 года Ахматова писала Бродскому: «Слушаю привезенного [из Англии) по Вашему совету Перселла («Дидона и Эней»). Это нечто столь могущественное, что говорить о нем нельзя» (Ахматовский сборник. Вып. 1. Bibliotheque russe de Tlnstitute d'Etydes Slaves. T. LXXXV / Ed. S. Deduline et G. Superfin. Paris: Institute d'Etudes Slaves, 1989. P. 223). Ср.: «Перселла я таскал ей постоянно» (Вспоминая Ахматову. С. 29). Об «ахматовском элементе» в стихотворении Бродского «Дидона и Эней» см.: Верхейл К. «Дидона и Эней» Иосифа Бродского // Поэтика Бродского: Сб. статей / Под ред. Л.В. Лосева. Tenafly, N.Y.: Эрмитаж, 1986. 332 Интервью, данное В. Полухиной 13 июня 1996 г. (Знамя. 1996. № 11. С. 130). 333 Бродский И. Сочинения: |В 4 т.] Т. 2. С. 309. Несколько переиначенная Ахматовой строка из Клюева, у которого: «Ахматова — жасминный куст, / Обложенный асфальтом серым, / Тропу утратила ль к пещерам, / Где Данте шел и воздух густ / И нимфа лен прядет хрустальный?» (Клюев И. Сочинения. Miinchen: A. Neimanis Buchvertrieb und Verlag, 1969. Т. 2. С. 259). Бродский постоянно включал Клюева в список лучших русских поэтов XX века наряду с Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом, Пастернаком и Заболоцким. Ср. также у Ахматовой в стихотворении «Какая есть. Желаю вам другую…», написанном на собственный день рождения в 1942 году: «Придется мне напиться пустотой…» {Ахматова Анна. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1976. С. 292). См. сноску 48. 334 Вспоминая Ахматову. С. 40. 335 Из стихотворения Бродского «Лети отсюда, белый мотылек…» (1960). — Бродский И Сочинения: [В 4 т.). Т. 1. С. 42. 336 Зизи — домашнее имя Зинаиды Вревской (Вульф), подруги Пушкина. 337 Надо предупредить англоязычных читателей об одной ложной аналогии. У Чеслава Милоша они могут прочесть стихотворение «Bobo's Metamorphosis», где и имя персонажа, и тема метаморфозы напоминают стихотворение Бродского. Это случайное совпадение. В польском оригинале, а Бродский читал польские стихи по-польски, имя персонажа не Bobo, a Gucio. Кроме того, Бродский начал знакомиться с поэзией Милоша после 1972 года (сообщил Томас Венцлова, от которого Бродский впервые услышал о Милоше). 338 Сонет «Выбрасывая на берег словарь…» (датировано: «ноябрь — декабрь 1964» в изд.: Бродский И. Сочинения: [В 4 t.J. Т. 1. С. 374; в публикации Н.И. Крайневой и В.Н. Сажина: 1–2 января 1965 г., вероятно, дата отсылки стихотворения Ахматовой. — Крайнева Н.И., Сажин В.Н. Из поэтической переписки А.А. Ахматовой. С. 201) — первый подступ к аллегорическому изображению Ахматовой: Море, осаждающее Календарь, уступает в блеске «седому, серебристому венцу, / взнесенному над тернием и лавром!». Если сама Ахматова в строке, взятой эпиграфом к сонету (из заключительной части цикла «Луна в зените», которая до 1967 года не печаталась и, стало быть, была известна Бродскому от самой Ахматовой), ограничивается метафорой: «Седой венец достался мне недаром…», — Бродский добавляет к эмпирическому определению «седой» поэтический эпитет «серебристый» и развивает метафору в аллегорию: венец Ахматовой выше тернового и лаврового венца. В уничижении тернового венца верующему человеку может послышаться кощунственный оттенок, хотя Бродский, скорее всего, имел в виду более широкое значение, «мученический венец» — ср. «венец терновый» у Лермонтова в «Смерти поэта». 339 Бродский И. Сочинения: [В 4 т.]. Т. 2. С. 356. 340 См.: Brodsky J. Less Than One. P. 49. 341 Об отсутствии между Ахматовой и Бродским отношений «ментор- ученик» в чисто литературном плане см. статью В. Полухиной «Ахматова и Бродский. (К проблеме притяжений и отталкиваний)» в кн.: Ахматовский сборник. Вып. I. С. 143–154. Бродский по отношению к Ахматовой был, если использовать его фразу, «от страстей эдиповых избавлен». 342 См. сноску 14. — ЛЛ. 343 Вспоминая Ахматову. С. 48. 344 Солженицын А. Собрание сочинений. Париж-Вермонт, 1978. Т. 3. С. 167. |

|

|||

|

Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |

||||

|

|

||||