|

||||

|

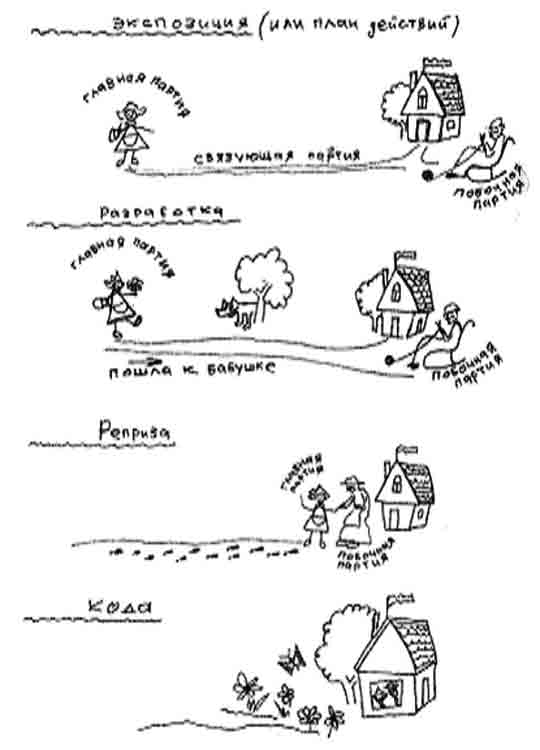

ЧАСТЬ 1 Глава 1. Сонатная форма и “мозговой центр” Мне доводится проводить множество конференций от Высшей школы бизнеса Скандинавии. Слушатели этих конференций – руководители всевозможных фирм Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, начиная с таких сверхгигантов, как Eriksson и Fortum и кончая небольшими фирмами, все сотрудники которых могут поместиться в небольшом конференционном зале. Представьте себе группу в тридцать-сорок человек, которая поселяется в одном из старинных замков Швеции или в суперсовременном комплексе на горе над норвежской столицей, или среди сказочных озер в бывшем помещичьем доме в Финляндии. В течение одной-двух недель им прочитываются лекции по экономике, конъюнктуре, психологии, происходит заседание “мозгового центра”, обсуждение тактики и стратегии, реорганизации и оптимизации производства и т.д. Но уже после второго дня работы участники конференции устают. Выясняется, что конъюнктура, к сожалению, не лучшая, мировые рынки, увы, не на подъеме. Да и “мозговой центр” не может похвастаться новыми открытиями. Но третий день конференции всегда мой. Я прихожу со своей скрипкой, своими музыкальными идеями, мыслями, парадоксами. Мы говорим об искусстве, открываем для себя тайны гениального творчества. Мы обсуждаем “эффект Моцарта”, говорим об “эффекте Бетховена”, слушаем музыку. Мы рассуждаем о творческих лабораториях гениев, о движущих силах гениального созидания в искусстве вообще и в музыке в частности. Мы даже сочиняем совместные мелодии, учимся медитировать, обращаясь к музыке раннего и позднего Средневековья, раскрываем глубинные принципы симфонизма. Следующий за нашим музыкальным днем, четвертый день, согласно тысячам описаний, собранных мной на сотнях конференций – день самый результативный. Открывается второе дыхание, “мозговой центр” работает на полных оборотах, физическое и душевное состояние и настроение участников на высоте. По очень строгой многобалльной системе “мой день” получает самый высший бал, значительно выше, чем даже выступления крупного экономиста или политолога. И я хорошо знаю, почему это так. Потому что, во-первых, вся подлинная музыка, о которой мы говорим и которую мы слушаем, – крупнейший источник энергии, питающей мозг, а, во-вторых, количество научных открытий в Музыке последних тысячелетий не меньше, чем в Науке. Возьмем, к примеру, одно из величайших научных открытий в музыке последних трехсот лет. Это – СОНАТНАЯ ФОРМА. Сонатная форма – музыкальная форма, в которой написаны несколько десятков тысяч музыкальных произведений, в том числе: все первые части всех симфоний Гайдна (их больше ста); все первые части всех симфоний Моцарта (их больше сорока); все первые части всех симфоний Бетховена, Шуберта, Брамса; все первые части всех сонат, квартетов, трио, написанных гениями за многие годы. И – что самое удивительное – величайшие творцы музыки XX века от Шостаковича и Прокофьева до Хиндемита, Стравинского и Шнитке, несмотря на все свои новаторства в музыкальном языке, сохранили, тем не менее, сонатную форму, которая и сегодня не исчерпала себя. Но почему же не исчерпала? Что в этой форме столь важного, вневременного, что она не устарела, пройдя через столько поколений создателей и слушателей? “Должен признаться, что в течение многих лет в своих попытках ввести моих слушателей как можно глубже в тайны музыкального восприятия я искал ответ на вопрос: как донести до них или, лучше сказать, привести слушателей к восприятию главной музыкальной формы, в которой создана величайшая европейская музыка последних трехсот лет, – той самой сонатной формы. Вообще-то, сонатная форма в музыке сродни форме романа или повести в литературе. В романе: Экспозиция, Завязка и Развязка, а в сонате или симфонии эти же три основных раздела называются Экспозиция, Разработка и Реприза. Но осмелюсь сказать, что знание трех разделов формы романа не столь важно, сколь знание трех разделов в музыкальном произведении. Ведь книга, состоящая из вполне конкретных слов, фраз, выражений, увлекает нас самим развитием и действиями полюбившихся нам героев литературного произведения. В музыкальном же произведении эти герои предельно абстрактны. Поэтому умение следить за “похождениями” героев в музыке связано в первую очередь со знанием музыкальной формы. И в самом деле, если появившиеся в экспозиции книги герои нас заинтересовали, то мы с удовольствием и интересом последуем за ними дальше в завязку, ибо нам интересно, какие отношения завяжутся между нашими героями в их столкновении, между ними и жизненными обстоятельствами, и тем более интересно, чем это столкновение закончится (развяжется). Тот же, кто познает и затем почувствует музыкальную форму, поймет, что слушать симфонию или сонату так же интересно и увлекательно, как читать самые интересные книги. Поскольку я и читатель книг, и слушатель музыки, то осмелюсь сказать, что “читать” музыку еще интереснее и увлекательнее, чем книгу. (Хорошо представляю себе, как не согласны непосвященные, а посвященные утвердительно кивают головами.) И я попытаюсь сейчас сделать первый шаг к тому, чтобы убедить вас в том, что музыка еще более информативна, чем литература. Только прошу непосвященных, читая дальше, перетерпеть несколько скучных предложений, но затем вы получите компенсацию за свои страдания (только обязательно прочитайте и эти предложения, пусть даже массируя сведенные от тоски скулы). Как я уже сказал, сонатная форма состоит из трех разделов: Экспозиция, Разработка и Реприза. (Есть еще один раздел – Кода, но об этом - несколько позднее.) Экспозиция же, в свою очередь, тоже состоит из разделов (терпите, непосвященные, через несколько предложений будет легче!). Называются они: Главная партия, Связующая партия (тема), Побочная партия и Заключительная партия. Это и есть герои нашего музыкального романа. В отличие от героев романов, в симфониях их всегда зовут одинаково. После того как мы познакомились с героями, наступает Разработка. В ней, как и в романе, наши герои вступают между собой в различные отношения. Но поскольку они не люди, а Образы, то они не просто сталкиваются между собой, а “разрабатываются”. Третий раздел называется Реприза, и в ней происходит кое-что столь уникальное, что рассказ об этом я оставляю на потом. И делаю это для того, чтобы все, у кого свело скулы от скуки, расслабились. Ибо сейчас я напишу такое, после чего все понятия СОНАТНОЙ ФОРМЫ встанут на свои места и в голове станет ясно и по полочкам разложено. Для того чтобы понять сонатную форму, нужно вспомнить или перечитать всего одну только сказку. Сказку эту знают все, кроме тех, кто не был когда-то ребенком. Ее автор – гениальный французский сказочник Шарль Перро. И называется она “Красная шапочка”. Вот именно в этой очаровательной сказке нашел я все сложнейшие схемы сонатной формы. Итак: Жила-была Красная Шапочка. Она в сонатной форме – Главная партия. У нее была Бабушка. Поскольку Бабушка не жила вместе с Красной Шапочкой, а жила в стороне, сбоку-припеку (чтобы добраться до нее, нужно было пройти через лес), то мы с полным основанием можем назвать Бабушку Побочной партией. Для того чтобы принести Бабушке пирожки, Красная Шапочка должна пройти по дороге от своего дома до Бабушкиного. Поэтому дорога, которая поведет Красную Шапочку к Бабушке, называется в сонатной форме Связующая партия. (нет ничего проще, ибо цель дороги – связующая). Прошу обратить внимание – Красная Шапочка еще не пошла к Бабушке, она только планирует поход. В результате, когда Шапочка придет к Бабушке (опять же, только в планах), должна произойти их встреча. Это и есть Заключительная партия. (Как завершение, заключение предстоящего (!) похода.) Итак, нам ясно что такое Экспозиция. Еще никто никуда не пошел. Экспонированы планы. Отчего возникли все проблемы сказки? Оттого что Красная Шапочка ДОЛЖНА ПОЙТИ К БАБУШКЕ. Итак, Бабушка – доминирующий мотив сказки. Хотя Шапочка и называется Главная партия, на самом деле главное - это ее поход к Бабушке. Если бы не было необходимости идти к Бабушке, то не было бы Разработки проекта “ПОХОД К БАБУШКЕ”. Главная партия пойдет по связующей дорожке к Побочной. А вот теперь нужно эти планы разработать. Необходимость пойти к Бабушке – это и есть сонатная форма. (А еще лучше можно сказать, что, когда проект отделен от реализации, возникает сонатная форма.) А далее следует Разработка. То есть нужно привести план похода в исполнение. Красная Шапочка запланировала все. Кроме Волка. Волк, встающий на пути Главной партии к Побочной, и создает драматизм развития. Пойдем дальше... Так вот, все чудо сонатной формы и заключается как раз в том, что Побочная партия сочиняется композитором в доминантовой тональности или в тональности максимально напряженной по отношению к Главной. Вторая тема Экспозиции потому и называется Связующей, что ее функция – перевести основную тональность Главной (Красную Шапочку) в доминанту Побочной. (То есть показать доминирующую идею Бабушки.) Затем происходит масса всем хорошо известных событий (это и есть Разработка), в результате которых и Красная Шапочка, и Бабушка оказываются в животе у Волка. Охотники распарывают волчий живот и освобождают обеих. Итак, где теперь Главная и Побочная партии? Ответ: рядом, вместе, или, как говорят на музыкальном языке, в одной тональности. Это и есть то, что в сонатной форме называется Репризой. Бабушка перестает быть доминантой, то есть целью, пунктом напряжения, стремления, а находится в тональности Красной Шапочки. И наконец, звучит Кода как знак объединения и победы над злыми силами (в нашем случае – злым Волком).  Я предлагаю любому, кто захочет, взять запись для начала ранней симфонии Моцарта и послушать ее первую часть. Вы услышите музыку совсем иначе. Вначале она будет очень устойчивой, полной решимости (Главная), затем музыка лишится своей устойчивости, начнет петлять, извиваться (Связующая), и вдруг снова стабилизируется! появится новая мелодия, как бы зовущая, пленяющая, приглашающая (Побочная). Она непосредственно переходит в Заключительную (решение принято). Разработка чем-то похожа на Связующую: та же неустойчивость. Разница лишь в том, что Разработка в отличие от Связующей – уже не проект движения, а его осуществление. А затем вернется Главная тема всей симфонии. Это и есть начало Репризы. В Репризе все будет так же, как и в Экспозиции. Разница лишь в том, что Главная и Побочная окажутся в одной и той же тональности. Вот и все сложности сонатной формы. Но теперь-то и начинаются чудеса, ибо в ней в такой, казалось бы, чисто музыкальной и столь мирной структуре заключена могучая формула не только музыкального, а научного мышления. Звучит эта формула так: ЕСЛИ ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ НЕ ДОМИНИРУЕТ – НЕЛЬЗЯ РАЗРАБОТАТЬ. ...И вновь вернемся на конференцию При чем тут конференция? И какое значение имеет сонатная форма для ее участников? А вот какое. Представим себе конференцию как сонатную форму. Участники конференции собрались для того, чтобы обсудить условия и принципы дальнейшей деятельности фирмы. Это – круг важнейших тем или, как она называется в сонатной форме, ГЛАВНАЯ ПАРТИЯ. Участникам конференции читают лекции по их специальности. Крупнейшие ученые своими идеями активизируют мыслительные возможности директоров и крупных специалистов. Но процесс активизации идет с трудом. Ибо если участники конференции и раньше знали, что экономическая ситуация в мире не оптимальна, то теперь они знают куда больше. Оказывается, ситуация еще хуже, чем они предполагали, и, более того, в ближайшие годы она будет еще сложнее. Если директора и раньше понимали или, скорее, чувствовали, что политическая ситуация оставляет желать много лучшего, то теперь они знают точно: ситуация взрывоопасна. В результате после первых двух дней настроение у участников конференции не лучшее. Головная боль, элементы депрессии. На третий день начинаем разговор об искусстве, о музыке. Звучит скрипка, фортепиано. Это и есть ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ конференции то есть группа идей, на первый взгляд, не входящих в число ее необходимых тем. Но вот выясняется, что с участниками конференции происходит что-то невероятное: они начинают улыбаться, радостно аплодировать, словно проснувшись после глубокого сна. И не только просыпаются, но и с каждой минутой нашего общения все больше и больше проникаются неожиданным для себя ощущением важности происходящего, вовлекаются в круг иных мыслей, иных ценностей; их творческая активность резко повышается.  И это значит, что ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ в системе и процессе мышления выполняет ту же функцию, что и в музыкальной сонатной форме, то есть НАЧИНАЕТ ДОМИНИРОВАТЬ. Но ведь это и есть главное условие в структуре классической сонатной формы (сонатного аллегро), ибо (повторяю предыдущее в сжатом виде) побочные партии многочисленных сонат и симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена написаны в тональностях доминанты по отношению к тональности главной. И вся экспозиция, или первый раздел, сонатной формы заканчивается на доминанте. Часто сонатную форму еще называют сонатное аллегро. (Это потому, что абсолютное большинство первых частей симфоний и сонат, трио и квартетов написаны в темпе Аллегро, что по-итальянски означает “Скоро” или “Весело”. Затем идет следующий раздел сонатного аллегро – Разработка. В чем же смысл разработки? Это, выражаясь языком конференции, “мозговая атака”, цель которой – перевести доминирующий антитезис – тональность побочной партии – в тональность главной. (А если опять к сказке - то Красная Шапочка и Бабушка должны оказаться рядом.) Или, иными словами, подчеркнуть одинаковую важность главной и побочной партий. Вернуться к главной на новом уровне мышления. Подтверждается основной тезис сонатной формы: невозможность разрабатывать без доминирующей побочной. И это значит, что в репризе, то есть при возвращении участников конференции к своим “главным” проблемам, побочная партия (или наш музыкальный день) уже не будет восприниматься, как что-то прошедшее, пусть даже приятное. Нет, она примет равное участие в разработке и решении всех основных проблем. И более того, последующие дни оказываются по своему качественному содержанию совсем иными, чем дни, предшествовавшие музыкальному дню. Их наполненность, гармоничность, праздничность могут просто поразить стороннего наблюдателя. И к тому же последующие дни - самые результативные. Почему? Глава 2. Был ли глухим Бетховен?

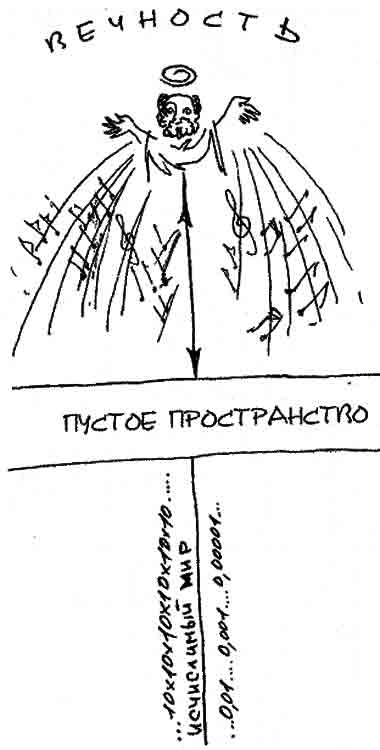

Альберт Эйнштейн как-то высказал совершенно уникальную мысль, глубина которой, как и глубина его теории относительности, воспринимается не сразу. Она вынесена в эпиграф перед главой, но я так люблю ее, что не упущу возможности еще раз повторить эту мысль. Вот она: “Бог изощрен, но не злонамерен”. Эта мысль очень нужна философам, психологам, очень важна для искусствоведов. Но еще больше она необходима впавшим в депрессию или просто не верящим в свои силы людям. Ибо, изучая историю искусства, задумываешься о жесточайшей несправедливости Судьбы (скажем так) по отношению к величайшим творцам планеты. Нужно ли было Судьбе устроить так, чтобы Иоганн Себастьян Бах (или, как его впоследствии назовут, Пятый апостол Иисуса Христа) всю свою жизнь метался по затхлым провинциальным городкам Германии, беспрерывно доказывая всяким светским и церковным бюрократам, что он неплохой музыкант и очень старательный работник. А когда Бах получил наконец относительно приличную должность кантора церкви Святого Фомы в большом городе Лейпциге, то не за свои творческие заслуги, а только потому, что “сам” Георг Филипп Телеманн от этой должности отказался. Нужно ли было, чтобы великий композитор-романтик Роберт Шуман страдал тяжелейшей психической болезнью, отягощенной суицидальным синдромом и манией преследования. Обязательно ли, чтобы композитор, больше всех повлиявший на последующее за ним развитие музыки, Модест Мусоргский, заболел тяжелейшей формой алкоголизма. Нужно ли, чтобы Вольфганг Амадеус (амас деус – тот, кого любит Бог)... впрочем, о Моцарте – следующая глава. Наконец, нужно ли, чтобы гениальный композитор Людвиг ван Бетховен был глухим? Не художник, не архитектор, не поэт, а именно композитор. То есть Тот, у кого тончайший музыкальный СЛУХ – второе по степени необходимости качество после ИСКРЫ БОЖЬЕЙ. И если эта искра столь ярка и столь горяча, как у Бетховена, то к чему она, если нет СЛУХА. Какая трагическая изощренность! Но почему же гениальный мыслитель А. Эйнштейн утверждает, что при всей изощренности у Бога нет злонамеренности? Разве величайший композитор без слуха – не изощренное зло намеренности? И если да, то в чем тогда смысл этой намеренности. Так послушайте же бетховенскую Двадцать Девятую фортепианную сонату – “Hammarklavir”. Эту сонату ее автор сочинил, будучи абсолютно глухим! Музыку, которую невозможно даже сравнить со всем, что на планете существует под грифом “соната”. Когда речь заходит о Двадцать Девятой, то сравнивать нужно уже не с музыкой в ее цеховом понимании. Нет, мысль здесь обращается к таким вершинным творениям человеческого духа, как “Божественная комедия” Данте или фрески Микеланджело в Ватикане. Но если говорить все же о музыке, то обо всех сорока восьми прелюдиях и фугах баховского “Хорошо темперированного клавира” вместе взятых. И эта соната написана глухим??? Побеседуйте с врачами-специалистами, и они расскажут вам ЧТО происходит у человека даже с самими представлениями о звуке после нескольких лет глухоты. Послушайте поздние бетховенские квартеты, его Большую фугу, наконец, Ариетту – последнюю часть последней Тридцать Второй фортепианной сонаты Бетховена. И вы почувствуете, что ЭТУ МУЗЫКУ мог написать только человек с ПРЕДЕЛЬНО ОБОСТРЕННЫМ СЛУХОМ. Так, может быть, Бетховен не был глух? Да, конечно же, не был. И все-таки... был. Просто все здесь зависит от точки отсчета. В земном понимании с точки зрения чисто материальных представлений Людвиг ван Бетховен действительно оглох. Бетховен стал глух к земной болтовне, к земным мелочам.  Но ему открылись звуковые миры иного масштаба – Вселенские. Можно сказать, что бетховенская глухота – своего рода эксперимент, который проведен на подлинно научном уровне (Божественно-изощренном!) Часто для того чтобы понять глубину и уникальность в одной сфере Духа, необходимо обратиться к другой сфере духовной культуры. Вот фрагмент одного из величайших творений русской поэзии – стихотворения А.С. Пушкина “Пророк”: Духовной жаждою томим, Не это ли случилось с Бетховеном? Помните? Он, Бетховен, жаловался на непрерывный шум и звон в ушах. Но обратите внимание: когда ангел коснулся ушей Пророка, то Пророк видимые образы услышал звуками, то есть содроганье, полет, подводные движения, процесс роста – все это стало музыкой. Слушая все более позднюю музыку Бетховена, можно сделать вывод о том, что чем хуже Бетховен слышал, тем глубже и значительнее была создаваемая им музыка. Но пожалуй, впереди самый главный вывод, который поможет вытащить человека из депрессии. Пусть он прозвучит вначале несколько банально: НЕТ ПРЕДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ. Бетховенская трагедия глухоты в исторической перспективе оказалась великим творческим стимулом. И это значит, что, если человек гениален, то именно неприятности и лишения могут оказаться лишь катализатором творческой деятельности. Ведь, кажется, что может быть страшнее для композитора, чем глухота. А теперь давайте рассуждать. Что было бы, если бы Бетховен не оглох? Могу смело предоставить вам список имен композиторов, в числе которых находилось бы имя не глухого Бетховена (исходя из уровня музыки, написанной им до появления первых признаков глухоты): Керубини, Клементи, Кунау, Сальери, Мегюль, Госсек, Диттерсдорф и т. д. Убежден, что даже профессиональные музыканты в лучшем случае только слышали имена этих композиторов. Впрочем, те, кто играли, могут сказать, что их музыка очень прилична. Кстати, Бетховен был учеником Сальери и посвятил ему три своих первых скрипичных сонаты. Бетховен так доверял Сальери, что учился у него целых восемь (!) лет. Сонаты, посвященные Сальери, демонстрируют, что Сальери был замечательнейшим педагогом, а Бетховен – столь же блестящим учеником. Эти сонаты – очень хорошая музыка, но и сонаты Клементи тоже чудо как хороши! Ну что ж, порассуждав подобным образом... вернемся на конференцию и... ...теперь нам довольно просто ответить на вопрос, почему четвертый и пятый дни конференции оказались результативными. Во-первых, потому что побочная партия (наш третий день) оказалась, как и положено, доминирующей. Во-вторых, потому что наш разговор касался, казалось, неразрешимой проблемы (глухота – не плюс для возможности сочинять музыку), но которая разрешается самым невероятным образом: если человек талантлив (а руководители крупнейших предприятий разных стран не могут не быть талантливыми), то проблемы и сложности – это не что иное, как мощнейший катализатор деятельности таланта. Я называю это эффектом Бетховена. Применяя его к участникам нашей конференции, можно сказать, что проблемы плохой конъюнктуры могут только раззадорить талант. И в-третьих, мы слушали музыку. И не просто слушали, но были настроены на самое заинтересованное слушание, самое глубокое восприятие. Интерес участников конференции был вовсе не развлекательного характера (как, скажем, просто что-то узнать о милой приятной музыке, отвлечься, развлечься). Это не было целью. Цель же заключалась в том, чтобы проникнуть в самую сущность музыки, в музыкальные аорты и капилляры. Ведь суть подлинной музыки, в отличие от бытовой, ее кроветворность, ее желание общаться на высочайшем универсальном уровне с теми, кто духовно способен подняться на этот уровень. А посему четвертый день конференции – день преодоления слабой конъюнктуры. Как Бетховен, преодолевший глухоту. Теперь ясно что это такое: Доминирующая побочная партия или, как говорят музыканты, побочная партия в доминанте? Глава 3. А как же крестьяне? Перечитал написаное и даже вздрогнул: Бетховен, шефы мировых фирм, кроветворность – какие Вселенские дали! Мы, кажется, взлетели туда, откуда Земля не больше, чем шарик для игры в пинг-понг и мне явно пора поменять стиль. И даже получен сигнал – шепнуло что-то снизу и почуялся запах свежевспаханной земли: “А как же крестьяне? У которых – ни фирм, ни смокингов, ни замков?”. О нынешних русских крестьянах не берусь говорить, не задумываясь – давно с ними не общался, а вот о крестьянах, живших в Германии XVII-XVIII веков, попробую. Мы, которые не крестьяне, любим порассуждать о Бахе – о его величии, о его сверхгениальности, о его глубине, о его философичности. И все правда: и глубина, и философичность, сколько ни рассуждай – никогда не нарассуждаешься вдосталь. Он, Бах, всегда будет глубже всех рассуждений. Вот только вопрос один, непрошенный, мешает осознать всю баховскую глубину: он, Иоганн Себастьян, для кого писал свою музыку? Для философов? Для астрофизиков? Для теологов? Для искусствоведов? Увы!!! Нет, нет и нет!!! Бах писал эту Надмирно-Вселенскую музыку для своих прихожан. Для жителей маленьких затхлых провинций. То есть для тех же бюргеров, над которыми издевались все кому не лень. Начиная от вымышленного (Иоганном Вольфгангом Гёте) Мефистофеля и, кончая вполне реальным Робертом Шуманом и столь же реальным Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом. И филистерами этих несчастных бюргеров дразнили, и даже золотыми горшочками с постоянно готовой пищей (как вершиной их жизненных устремлений) одаривали, и котами Муррами обзывали, и мещанами, и обывателями. Так неужели же для них Иоганн Себастьян Бах писал свою музыку? Глубочайшую, философскую? Да, конечно же, для них, родимых! Для них, да к тому же еще и для крестьян, которые съезжались по праздникам в город на литургию. Это они, крестьяне с бюргерами, приходили в церковь Святого Фомы и слушали эту оч-ч-ч-ень сложную и глубоко философскую музыку. Музыку И. С. Баха. А другой музыки не было: Телеманн-то ведь от должности кантора церкви Святого Фомы отказался! А если бы не отказался, была бы музыка попроще. Вот Бах после многолетнего скитания по провинциальным городкам и получил это место. И даже, судя по всему, обрадовался. Поэтому и вынуждены были крестьяне с бюргерами слушать то, что есть. А как же в этом случае быть с глубиной? Ведь получается, что крестьян, да и бюргеров, музыка Баха вполне устраивала. Во всяком случае, жалоб от большинства прихожан нет. Отдельные недовольства, правда, были. Со стороны церковного начальства, например. Но массовых не было. Иначе не проработал бы Бах целых четверть века на этой работе. Его обязательно бы съели. Не знаю как крестьяне, но бюргеры наверняка бы съели и даже не подавились. Но ведь этого не произошло! Значит, музыка Баха им нравилась! Мы сегодня говорим о том, что к пониманию музыки Баха нужно идти медленно и последовательно. А как шли к Баху бюргеры с крестьянами 300 лет назад? Медленно или последовательно? (Перехожу к другому стилю: ...меня вдохновляет Шекспир с его невероятными переходами от скабрезно-прозаических шуток к высокой поэзии, Гётевский “Фауст” в замечательном переводе Пастернака, философские откровения которого – на уровне подслушивания у Бога, а частушки-скороговорки-припевки - словно из Рождественского подарочного календаря; да и сам Бах, меняющий звуки Свистулек из маленькой коробочки внутри органа на двенадцатиметровые трубы...) Крестьяне, которые всю неделю тяжело и буднично работали, по мере приближения к концу недели испытывали праздничное чувство ожидания. Наконец, долгожданный праздник наступал. Крестьяне долго и тщательно наряжались, наряжали детей, садились в повозку и отправлялись в город, в церковь. Подъезжая к церкви, они видели ее могучую устремленность в небо. Затем они входили в церковь – этот невероятно огромный дом, в котором никто не живет. Крестьяне смотрели на Распятие и начинали думать о Том, Кто пожертвовал Собой ради них, о Вечности, о Жизни и Смерти. И в этот момент они поднимались над бытом, над крестьянством, над суетным распорядком, над бюргерством, над Золотым горшком. Они становились частью этой гигантской Вселенской безграничности, того измерения, в котором является и в котором дышит музыка И. С. Баха. Они попадали в область свертывания Вечности (образ Николая Кузанского – гениального философа и математика, стоящего у первого портала, у истоков мышления Ренессанса. Ему посвящена отдельная глава книги.) А, как сказал Николай Кузанский, “образ свертывания всегда больше образа развертывания Вечности”. Это одна из очень глубоких мыслей в истории мировой философии. Но вот они, крестьяне и бюргеры, ничего подобного сформулировать не могли, ибо не читали Кузанского и вообще не были знакомы ни с философией Возрождения, и ни с какой другой философией вообще. Но они что-то чувствовали вместе с Бахом, ибо Бах своей музыкой говорил им об их человеческих и Духовных корнях. Крестьяне и бюргеры не столько знали, сколько интуитивно ощущали баховскую силу духа, его веру, его гигантскую энергию, совсем непохожую на все виды энергии им известные. И Бах в своей непонятности и одновременно доступности (он – там, высоко, у органа, он играет в нашей церкви) был равен Богу (там, впереди – Его, Господа, изображение на кресте). Крестьяне не могли жаловаться на Баха (за то, что его музыка не вполне ясна), как и не могли жаловаться на Бога (за то, что Его деятельность не всегда логична): в прошлом году из-за засухи весь урожай погиб – еле выжили), ибо они, крестьяне, сами – часть Бога и Баха, урожая и засухи... (Меняю регистр...) И, это значит, что тот самый Бах, музыка которого сегодня – одна из абсолютных вершин проявлений человеческого духа, планетарной мысли, в те времена и для тех членов его прихода была постоянным участником их жизни. Это значит, что нормальное мышление того времени вполне могло включать в себя музыку Баха, как норму. И здесь есть немало причин для серьезных рассуждений. Например, прогрессирует или регрессирует человеческая Духовность? Или насколько ближе (или дальше) мы сегодня к нашей космической первооснове? И каким образом великая музыка может помочь в процессе поддержания духовности? Глава 4. Первый разговор о Моцарте (Моцарт и Смерть)

Пушкин, разумеется, не читал ни письма Моцарта к отцу, фрагмент из которого я процитировал в первом эпиграфе к этой главе, и никаких писем Моцарта вообще, ибо они тогда не были изданы. В те годы еще никто не говорил о музыке Моцарта иначе, чем сказал о ней русский критик Улыбышев: “Вечный свет музыки имя тебе – Моцарт!” Но откуда Пушкин знал о Моцарте как о композиторе “гробового видения”? Правда, можно задать еще тысячи подобного рода вопросов относительно пушкинского знания. Откуда, например, он знал о том, что “Гений – парадоксов друг”? Ведь это же тема докторской диссертации середины XX века! “О, сколько нам открытий чудных Вот и весь стих. Утверждаете, что он не закончен? Как стих – возможно. Но как сконцентрированная до размера в пять строк докторская диссертация закончен вполне. А откуда он, Пушкин, знал, что главная проблема демократии это - “оспоривать налоги” или что свободной печатью воспользуются для того, чтобы “морочить олухов”? Ведь тогда еще не было современных Западных демократий (социал-демократий), правительства которых заменят полиции тайные полициями налоговыми. Не было тогда и свободной печати, которая когда-нибудь понадобится сугубо для того, чтобы влезать в чужие спальни, да еще подсчитывать рейтинги шутовствующих политиков или поп-идолов демократично-оболваненной толпы: “...Я не ропщу о том, что отказали боги((Из Пиндемонти)) Я убежден, что Пушкин – один из тех, кто тогда уже знал то, что нам еще только предстоит узнать в будущем. Нам до сих пор еще, ох, как многое непонятно в его “Пиковой даме”, “Медном всаднике”, “Маленьких трагедиях”... Но вернемся к пушкинскому знанию о моцартовском “гробовом видении”. Ко мне это знание пришло только после длительного и скрупулезного изучения всех писем Моцарта вкупе с многолетним изучением Тайных знаков моцартовского музыкального письма. Вот, к примеру, уникальный знак. Почему последняя часть последней симфонии Моцарта “Юпитер” начинается с четырех простейших звуков: до-ре-фа-ми. Это что, случайный выбор? Нет! Но как только задумываешься об этом и понимаешь почему, волосы встают дыбом. Когда Моцарту было восемь лет и он писал свою первую симфонию, то после веселой, подлинно детской, первой части, начинает звучать странная и непостижимая для столь раннего возраста музыка. Музыка тайны, я бы сказал, таинства, что-то из будущего, вагнеровско-веберовско-малерское; немецко-австрийские романтические леса. Мистические валторны во второй части интонируют тот же мотив, только не в до-мажоре, как в конце жизни в “Юпитере”, а в ми-бемоль мажоре. То ли вариант вагнеровского лейтмотива Грааля, то ли сцена ковки дьявольских пуль из романтической и несколько жутковатой оперы Вебера “Волшебный стрелок”, то ли знание ребенка-Моцарта о краткости предстоящей ему жизни. Перенесение мотива из первой симфонии в последнюю – акт для творца непростой – необходимо какое-то особое знание, чувствование или предчувствие. Когда же Моцарт испытал ощущение приближающейся смерти? Может быть, страх смерти пришел к нему, когда он получил заказ написать Реквием, или на полтора года раньше, когда он создавал Сорок Первую (последнюю) симфонию “Юпитер”? Или еще раньше, когда он сочинял свой оперный реквием “Дон Жуан”? ДУМАЮ, НАМНОГО РАНЬШЕ. Во всяком случае, уверен, что, когда восьмилетний Моцарт создавал свою первую симфонию, страх смерти у него уже полностью сформировался. Этот страх преследовал Моцарта всю его короткую жизнь. Более того, страх смерти – основная движущая сила моцартовского творчества. У Моцарта очень мало музыки, где так или иначе не появляется образ Смерти. Почти в каждом его произведении Смерть – это всего несколько тактов, несколько звуков, несколько движений, несколько секунд. А затем Моцарт использует все свои силы, чтобы избежать Смерти, чтобы отшутиться, отвлечься, облегченно вздохнуть. Я убежден, что невероятная гармоничность моцартовской музыки – подлинный разговор с Богом. “Я буду писать для Тебя такую музыку, – словно говорит Моцарт Богу, - что, услыхав ее, Ты не сможешь, ты не решишься лишить моей музыки Твой Мир”. Вся этика Моцартовской музыки зиждется на том, что Гармония должна победить Смерть. Чем слабее здоровье Моцарта, тем интенсивнее его музыкальные Приношения. В конце жизни это уже не приношения, а непосредственное сотрудничество с Богом – музыкальный аналог структур ВСЕЛЕННОЙ. Финал симфонии “Юпитер” воспринимается как опыт построения в музыке параллельных миров или хотя бы прояснение идеи Божественного Бессмертия. ОТВЛЕЧЕНИЕ (О СМЕРТИ). Мы, люди, живущие на этой планете, в придачу к Разуму получили один страшный подарок – знание о Смерти. Осознание Смерти касается не только восприятия нами самих себя как субъектов Смерти – оно куда шире. Это знание о смерти всего (помните у Экзюпери “твоя роза умрет, потому что цветы эфемерны”). Если только подумать об этом очень глубоко, то можно сойти с ума, ибо все: от прекрасного цветка до гигантских звезд приговорено к смерти изначально. И осознать это дано только человеку. Мы в разные времена пытаемся интеллектуально приблизить к себе то собак, то дельфинов, то свиней, то лошадей, то обезьян. Как собратьев по Разуму. Но для того чтобы считаться разумными, они должны получить только одно знание – знание о Смерти. Ведь прежде всего именно это наше знание и выделяет нас из всего живого. И в этом невыносимом знании – наша трагедия. Но мы получили и защиту от этого ужасного знания. (Даже несколько вариантов защиты.) Первое – это религия. Сколько бы атеисты ни старались, им не удастся даже миллионами различных доказательств вытравить из человека веру в Бессмертие Души, ибо живая Душа отказывается признать возможность своего несуществования. Атеистические и материалистические системы погибают не столько по экономическим причинам, сколько потому, что они узаконивают “конечную цель”. Самый близкий вариант подобного узаконивания многим еще хорошо памятен: “Наша конечная цель – коммунизм”. Второй вариант защиты – умение забывать о смерти в процессе жизни (хотя, скажем точнее, не столько забывать, сколько вытеснять в подсознание). Страх смерти приходит ко всем пяти-шестилетним при первой же попытке осмыслить смерть любимой бабушки, дедушки или даже просто соседа, который раньше каждый день улыбался малышу. И вдруг соседа больше нет. Но что же это значит – НЕТ? Где он? Помните как мы, еще совсем маленькие, ночью, даже после очень веселого дня, получив предсонный поцелуй и оставшись одни в комнате, покрывались потом при появлении мысли о смерти? С ней никак невозможно было совладать. Взрослея, мы вытесняем мысль о смерти в подсознание, мы не планируем смерть. Даже когда нам девяносто, мы обсуждаем, как нам провести лето. Таким образом, страх смерти у малыша – это обязательная, но проходящая болезнь наподобие других обязательных, но проходящих детских болезней. ВЕРНЕМСЯ К МОЦАРТУ Однако может случиться (а в случае с Моцартом случилось), что память его исключительного, уникального детства не только сохранилась, но и острейшим образом сопутствовала Моцарту в течение всей его короткой жизни (вместе с детскими страхами). И вся музыка Моцарта – это феноменальный отсвет его Детства. (Да и детства как состояния гениальности Человека вообще.) Приведу несколько примеров: ПервыйАбсолютное большинство мелодий Моцарта двойственно. Одну и ту же мелодию можно воспринять как смех и слезы одновременно или поочередно в разные моменты слушания. Эффект музыки Моцарта сродни эффекту леонардовской Джоконды, лицо которой постоянно меняет свое выражение в зависимости от освещения, времени года, настроения смотрящего. О первой мелодии Сороковой симфонии Моцарта можно сказать, что мелодия эта имеет запах весны или привкус смерти, что она по-детски трогательна или обладает мудростью подведения жизненного итога. Но таких мелодий у Моцарта множество. Объяснение этого эффекта моцартовской музыки лежит в структурах поведения ребенка. И поэтому я хочу привести несколько примеров теснейшей связи музыки Моцарта и особенностей поведения маленького ребенка. ВторойПредставьте себе трехлетнего малыша, который играет со своим любимым медвежонком. Сколько взрослому нужно времени, чтобы безмятежно играющий малыш заплакал? Пять секунд! Подойдите к ребенку, заберите у него игрушку и скажите, что больше малыш мишку никогда не увидит. Откуда только взялись слезы, неужели они находились так близко? Малыш горько плачет. Сколько теперь нужно времени, чтобы плачущий малыш опять начал улыбаться? Думаю, все те же пять секунд. Верните игрушку, скажите, что вы пошутили, что мишка только на секунду спрятался. И добавьте, что вы купили для малыша и мишки санки и сейчас все вместе отправляетесь кататься на этих санках. Радостный, улыбающийся малыш бежит в прихожую надевать ботиночки. Но посмотрите в этот момент на малыша: на его улыбающемся лице – невысохшие слезы. Вот это сочетание улыбки и слез – и есть дух мелодий Моцарта. У маленького ребенка смех и слезы всегда рядом. Этот мгновенный переход крохи от слез к радости – вовсе не признак ограниченности или глупости, но явный фактор гениальности. ТретийГавот-рондо из балета “Безделушки”. В крохотном Гавоте, который звучит всего полторы минуты, Моцарт использует семь (!!!) различных мелодий. Возникает совершенно взрослый вопрос: ЗАЧЕМ? Зачем такое расточительство? Представьте себе, что у какого-нибудь солидного композитора в его творческом портфеле хранятся целых семь мелодий. | Что подобному композитору следует делать, чтобы распорядиться мелодиями по-хозяйски? Вполне понятно: или написать целую сонату, распределив эти мелодии по частям и разделам, и ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ за большую сонату (а не за миниатюру, как неприспособленный рассуждать об экономике Моцарт), или сочинить семь миниатюр и ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ за семь небольших произведений (а не за одно с семью мелодиями, как глупый, неприспособленный к жизни Моцарт). Моцарт же просто-напросто расточитель – семь мелодий (и каких мелодий!!!) в одной полутораминутной пьесе. Но все дело в том, что Моцарт не может по-другому, ибо и здесь замешано Детство. И это Детство диктует Моцарту законы творческого мышления. Придите в гости в семью, где живет маленький ребенок трехлетнего возраста. Существует два варианта познакомиться с малышом, который видит вас в первый раз. Один из вариантов – броситься к малышу, обнять, поцеловать или (еще хуже) схватить на руки. Ужасно! Незнакомое взрослое чудовище напало на крохотного ребенка и хочет его, маленького, пахнущего молочком, задушить! Малыш вырывается, выскальзывает и, если ему удастся спастись, вряд ли подойдет к вам в течение всего времени вашего визита. Но есть и другой способ познакомиться. Вы не кричите, восхищаясь малышом, не обнимаете его, даже не подходите к нему, а, поздоровавшись с ним, начинаете спокойно общаться с его родителями. А малыш стоит неподалеку и наблюдает за вами. И вдруг происходит что-то невероятное! Малыш, которого вы не целовали, не обнимали, словом, не выказывали ни малейшего благорасположения, неожиданно убегает в свою комнату и... выносит к вашим ногам все свои игрушки.  Это значит, малыш вас полюбил и хочет с вами играть. И не только играть, но и поделиться с вами всем, что у него есть. Ребенку, как и всякому гению, нужны не внешние признаки добра, а внутренние. Пока вы разговаривали с его родителями, он вас изучил, почувствовал ваше излучение, вашу ауру. И понял, что может вам доверять. Это типичный творческий принцип Моцарта. Моцарт, как и ребенок, полон чувства невероятной любви, и, когда он сочиняет музыку, то отдает вам все свои мелодии, как ребенок – игрушки. Не утаивая, не рассуждая, не просчитывая. ОТВЛЕЧЕНИЕ (ДЛЯ БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ)И здесь же я хочу сделать всем представительницам прекрасного пола одно очень важное предложение. Если вы хотите, чтобы следующее поколение было более музыкальным, более творческим, более гармоничным, то прислушайтесь к этому предложению. Я провел достаточное количество экспериментов, чтобы говорить об этом вполне уверенно. Как только женщина почувствует, что она беременна, это значит наступило время немедленно начинать слушать музыку Моцарта! Каждый день! Когда мама ощутила первые движения своего малыша, то слушание должно стать интенсивнее. В последний же месяц беременности, “посоветовавшись” с ребенком, который таинственным образом даст это понять, мама должна выбрать одну мелодию и привезти ее запись с собой в родильный дом. В момент появления ребенка акушерка включает запись. Почему это необходимо? А вот почему! Ребенку очень хорошо живется в материнском животе: не нужно самому дышать, самому питаться – и еда, и воздух поступают как по волшебству. Ребенок, словно космонавт, находится в космическом пространстве, и даже поза его напоминает позу космонавта (думаю, это не случайно!!!) Наконец, наступает момент выхода в жизнь... Выход! ...и бедный малыш в одно мгновение попадает в мир, где все чужое. Ему и холодно, и жарко, он висит над пропастью, вокруг него – страшные чудовища, яркий свет раздражает и пугает, и даже мама, которая была такой чудесной изнутри, снаружи выглядит совершенно по-другому! Все это невероятный шок для крохи! И ребенок кричит! Он в принципе делает совершенно правильно. Малыш должен, ну просто обязан закричать, чтобы начать дышать самостоятельно. Но затем!!! Почему ребенок продолжает кричать? Ведь он уже дышит! Самое время радоваться и приветствовать всех улыбкой: А вот и я! Долго вы меня ждали на вашей Планете? А ребенок кричит! Почему? Да потому что шок. И все вокруг – Чужое! Чужое!! Чужое!!! И вдруг в тот момент, когда ребенок закричал, акушерка нажимает на кнопку. ЗВУЧИТ МУЗЫКА МОЦАРТА! Все проведенные мною опыты показывают, что здесь происходит чудо. Ребенок не только мгновенно перестает кричать, но, словно, удивлен: мол, чего кричал-то, это тот же мир. У меня не хватит слов, чтобы описать его глаза! Ребенок узнает Моцарта! Происходит великая встреча на Земле. Это встреча Моцарта и Ребенка. Моцарт принимает на себя заботу о Душе Ребенка! Этот акт, словно акт крещения. Моцарт и ребенок познают друг друга. Их Гармония, их энергетика взаимно перекрещиваются. И дальше Моцарт будет сопровождать ребенка в его земной жизни. Но почему именно Моцарт, а не Бах, не Чайковский и не Брамс? Да потому что именно Моцарт на нашей Планете Земля обладает совершенной памятью Детства, он идентичен ребенку, его музыка – квинтэссенция детской гениальности. И здесь я должен объяснить, почему я пишу о детской гениальности. НЕБОЛЬШОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ О ГениальностиЯ глубоко убежден, что человеческий детеныш входит в наш Мир гением. Гениальность должна быть присуща Человеку изначально. Как с точки зрения этики, так и Божественной логики (хотя это в принципе одно и то же). Другое дело, что мы в своей издревле присущей нам стадности подсознательно воспринимаем гениальность как болезнь и очень умело излечиваем ребенка. Мы вставляем его в ряд, тщательно подстригая духовно, подрезая психически, ибо Гений – человек в обществе ужасно неудобный, непредсказуемый. А ведь обществу и его “первичной ячейке” – семье – нужны удобные дети. Вот мы и рождаем Гениев, а затем переделываем их в посредственности. Посредственности, вырастая, проведут естественнейшим образом подобную же процедуру со своими детьми. ВОЗВРАЩЕНИЕ К МОЦАРТУ В этом смысле Моцарт – исключение лишь постольку, поскольку его не смогли (или не захотели) вылечить. У меня есть несколько предположений относительно того, как в случае Моцарта удалось сохранить его гениальность. Отец Моцарта – Леопольд – подлинно великий педагог, он сумел не только не погасить, но, и всемерно развить гениальность сына. Кстати, ни один сын в истории культуры не написал своему отцу столько писем, сколько Вольфганг Амадей – Леопольду. И была это для Моцарта не просто сыновняя обязанность, а глубокая человеческая и творческая потребность. Атмосфера музыки, разговоров о ней, концертов в доме Моцарта и в самом Зальцбурге – все это было настолько само собой разумеющимся, что сочинение и исполнение музыки для малыша-Моцарта было такой же естественной формой деятельности, как для других детей игра с игрушками. Необычайная моцартовская чувствительность, обостренная реактивность, невероятная восприимчивость мира позволяют воспринять эту атмосферу музыки как норму. Понять эту норму мне помогает замечательная мысль Томаса Манна о культуре, высказанная им в романе “Доктор Фаустус”: “Мне кажется, наивность, бессознательность, самоочевидность являются неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовем культурой”. Среди важнейших причин сохранения моцартовской гениальности есть и еще одна, которая при поверхностном рассмотрении может показаться незначительной, но многие специалисты-педагоги меня поймут. И причина эта еще раз подтверждает правоту Томаса Манна о “наивности, бессознательности и самоочевидности” подлинной культуры. Старшая сестра маленького Моцарта Наннерль тоже была чудо-ребенком, и Леопольд Моцарт начал заниматься музыкой вначале с ней (и весьма успешно!) И когда маленькая сестренка играла с папой на клавесине, то еще меньший (трехлетний) Моцарт бегал вокруг них и кричал от вопиющей несправедливости. Как это так!!!  Папа играет с его сестрой в музыкальные игрушки, а его, маленького, обидели! И поэтому, когда папа Леопольд начинает заниматься с Вольферляйном (по-немецки – маленький Вольфганг), то для трехлетнего Моцарта начало занятий – всего лишь момент восстановления справедливости. Вот это – наличие всех трех признаков культуры по Томасу Манну: “наивность, бессознательность, самоочевидность” идеальнейшим образом присутствовали в жизни Моцарта. Четвертый примерЕще один важнейший признак гениальности. Мама выходит с малышом из дома. Раннее утро. Мама должна отвести ребенка в детский сад, а затем успеть добраться до работы. Мама спешит. И вдруг ее малыш бежит в противоположную сторону и обнимает маленькую березку: – Мама, смотри, березка! Мама растеряна: у них совсем нет времени, а ребенок бежит в противоположную сторону, к березке, которую он видит каждый день. Но все чудо в том, что ребенок видит эту березку каждый день по-новому. Каждую игрушку – по-новому, каждое движение, слово обретают бесконечное число значений. В детстве в Петербурге я любил наблюдать за реакцией туристов, которые, идя по Малой Морской улице, впервые видят Исаакиевский собор. На меня Исаакий произвел в детстве такое впечатление, что мне хочется повторить это состояние, вернуть или сохранить это впечатление навсегда. Именно поэтому, наблюдая за туристами, я всегда переживал их чувство радости, видя, как они восторгаются, удивляются, испытывают потрясение. Наблюдать было особенно интересно, когда один пожилой экскурсовод вел туристов так, чтобы Исаакий открылся не постепенно, а мгновенно. Не знаю, кто из нас – я или экскурсовод – больше радовался эффекту потрясения, когда некоторые туристы даже вскрикивали от восторга, оказавшись перед этим грандиозным сооружением. Но вот однажды случилось что-то странное. Я как всегда стоял в том самом месте, где туристы должны в одно мгновение увидеть это грандиозное творение архитектуры. Экскурсовод торжественным голосом произнес: – Перед вами – Исаакиевский собор! – Да-да, – спокойно сказали туристы. – Исаакиевский собор. Я бросился к экскурсоводу: узнать, что случилось с группой, почему они не восторгаются, не кричат от восхищения. И выяснилось, что эта группа уже видела Исаакий вчера. Сегодня же они проходят мимо него к другой экскурсионной цели. Там они, видимо, и будут кричать от восторга. А Исаакием они, согласно экскурсионному плану, восторгались и кричали. Но только вчера! “Нормальный” взрослый человек обычно говорит и рассуждает так: – Это я видел, об этом я слышал. Вы дайте мне новое, покажите мне то, чего я не видел. Тогда я удивлюсь, тогда я и буду восторгаться. Таким образом, взрослый всего-навсего коллекционер. Гений и ребенок в стадии гениальности, в отличие от взрослого, не коллекционируют мир, но каждый раз воспринимают одно и то же по-новому. Тогда-то и рождается то, что Шопенгауэр называет “подлинным созерцанием, свойственным гению”. Моцартовская способность бесконечно удивляться, по-детски смотреть на мир, очень хорошо отражается в его музыке. Ибо каждое его произведение – совершенно новый взгляд на одно и то же. Любители музыки хорошо это знают. Глава 5. ...Самая крохотная – величиной всего лишь с нашу планету Когда читаешь газеты, смотришь телевидение, невольно задумываешься о том, ЧТО мы натворили с самими собой и с нашей Планетой, и удивляешься только одному: как получилось, что мы еще не надоели Управлению нашей Галактики или (я с этой иерархией не знаком) Управлению Вселенной. То неимоверное количество зла, которое мы выделили во Вселенную, те беконечные преступления против Слова, Смысла и Гармонии, которые мы совершили на доверенной нам Планете, не может оправдать ни один Высший Суд. Мы не столько строим, сколько восстанавливаем разрушенное в очередных войнах. Ни один вид на планете не уничтожает столь планомерно самих себя, как это делаем мы, люди. И даже когда мы поняли, что живем на крохотной планетке, как на острове посреди безбрежного Океана Вселенной, то вместо того чтобы обняться, сплотиться, объединиться, мы разъединились. По каким угодно признакам: расовым, национальным, социальным, политическим, религиозным. В разные времена убивали друг друга. Вначале из-за чувства голода, затем – жажды. Затем убивали тех, кто христиане, затем, тех, кто нехристиане затем тех, кто немусульмане, затем тех, кто некоммунисты, затем тех, кто нефашисты, затем тех, у кого черная кожа, затем тех, у кого кожа белая, затем тех, кто не с нами, затем тех, кто против нас, затем тех... кто и с нами и за нас... И так – до бесконечности. И все-таки мы продолжаем существовать, продолжаем совершать преступления – одно страшнее другого. Мы словно ничему не научились, так ничего и не поняли. Я думаю, причина того, что мы не приговорены Судом к высшей мере, в том, что у нас просто-напросто есть очень хорошие адвокаты. Их имена некоторым хорошо известны: Шекспир, Микеланджело, Леонардо, Данте, Рембранд, Гёте. Но осмелюсь предположить, что председателями коллегии адвокатов являются два музыкальных гения: И.С. Бах и В.А. Моцарт. Баховская музыка рождается вверху, как вспышки сверхновых, и ниспадает на нас, как дождь, как метеоритный поток или солнечные лучи сквозь тучи. Моцартовская музыка рождается на земле или даже под землей (как корневая система) и прорастает, стремясь вверх, как растения; лопается, как почки, раскрывается, как цветы. И каждая почка опять движется как бы снизу вверх. И вот где-то над нами встречается баховское (сверху вниз) и моцартовское (снизу вверх) и образуют защитную оболочку. Она-то и защищает нас (мягко сказать) грешных от гнева Управления Вселенной. То, что мы об этом не догадываемся или в это не верим, как сейчас модно говорить, – наши проблемы... (локальные? Галактические? Одним словом, местные). Глава 6. Моцарт и Сальери...