|

||||

|

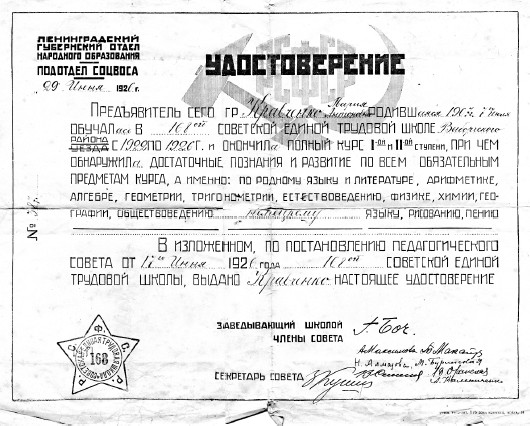

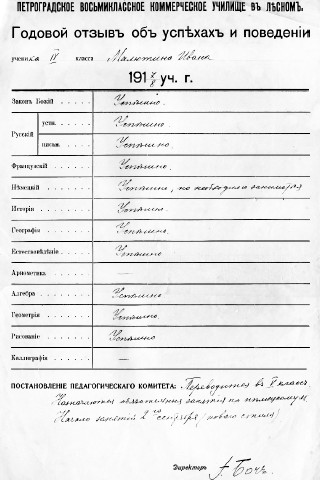

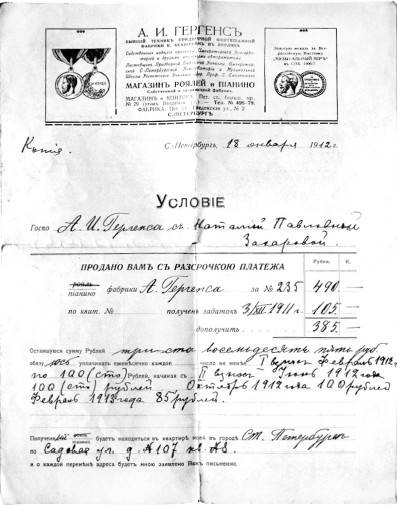

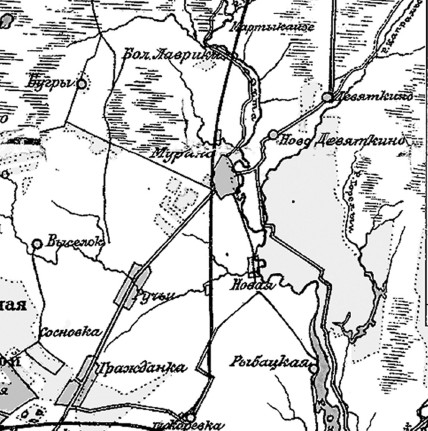

ЧАСТЬ I ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ИЗ ДНЕВНИКА РАЗНЫХ ЛЕТ Константин Александрович Кордобовский [1] Об авторе: Константин Александрович Кордобовский (1902–1988) – художник, искусствовед, педагог. «Он не походил ни на кого» и не вписывался в каноны соцреализма, поэтому в годы своей жизни был мало известен, да и не стремился к известности. «Художник должен петь своим голосом», – говорил К. Кордобовский. Художник пережил блокаду, служил в действующей армии. Первая выставка работ состоялась в год его 70-летия, все последующие проходили уже без него. Много лет, начиная с 1935 года и затем после войны, он руководил изостудией Ленинградского дворца пионеров, преподавал в Художественно-графическом училище. Его ученики сохранили о нем память как о мудром наставнике, учившем не только мастерству живописи и графики, но и умению видеть, чувствовать и размышлять. «Ваши рассказы, что для ребят сказочный мир, – писал ему с фронта в январе 1944 года его ученик, художник Федор Смирнов. – Никогда не переживал такого желания рисовать, как после Ваших занятий». * * *Мамочка моя, Феодосья Федоровна Осипова (в начале XX в. – владелица дома № 50 по 2-му Муринскому пр.), родилась в семье купца первой гильдии, почетного гражданина, фабриканта Федора Игнатовича Осипова. Дед происходил из мещан. Рано потерял родителей. Грамоте научился у сельского дьячка, как говорил позже, «на медные деньги», и рано начал работать. Когда мне было восемь-десять лет, дед отошел от дел. В это время у него уже были две «паровые фабрики шведских спичек». Одна находилась в посаде Злынка Черниговской губернии, а другая – в 25 верстах от посада, в имении Софиевка. …Отец был врачом, по рождению костромич. Окончив гимназию с золотой медалью, он подал заявление на юридический факультет города Харькова; когда же осенью приехал в город, то с удивлением узнал, что его зачислили на медицинский факультет, о чем он позже, кстати, никогда не жалел. …По окончании медицинского факультета отца направили на работу железнодорожным врачом маленькой станции Сновск (недалеко от Гомеля). Там он познакомился с моей мамой и вскоре женился. Через год отца перевели на узловую станцию Бахмач. Здесь я родился 13 мая (по старому стилю) 1902 года. Желая продолжить медицинское образование, отец решил ехать в Петербург, где его зачислили в Военно-медицинскую академию. Семья сняла квартиру на Кирочной, и отец попытался заняться врачебной практикой. Вскоре выяснилось, что частная практика не может прокормить семью, в которой родился еще один ребенок, моя сестра Лиля, а вскоре и вторая девочка, Вера. Когда отец поступил на работу в Обуховскую больницу и в больницу Марии Магдалины, благосостояние упрочилось. Мой дед, отец моей мамы, давал за каждой дочерью по двадцать пять тысяч рублей. Правда, деньги своим зятьям он отдавать не торопился, не желая их вынимать из дела, и этим связал всем руки. Вскоре разгорелась ссора между отцом и тестем. Это привело к тому, что дед, выделив нам часть денег, купил в Лесном – тогда пригороде – участок земли с домами и службами. Вот в это время наша семья поселилась на 2-м Муринском проспекте, дом 50, что явилось для нас, детей, чуть ли не историческим событием. Именно в Лесном отец стал заниматься частной практикой, оставив работу в казенных больницах. …Теперь попробуем пройтись по Лесному моей молодости. Вечер. Погасает прозрачное небо. Затихают дневные шумы. Там, в вышине, между кронами старых кленов и лип, возникает серебряный пятачок месяца… На 2-м Муринском проспекте, где уже живем, появляется фонарщик, на плече у которого небольшая лесенка, а в левой руке – бидон с керосином и лампы. Подойдя к фонарному столбу, он прислоняет к нему лесенку, затем поднимается на две-три ступеньки и заправляет лампу, протирает стекло и зажигает фонарь. Цепочка этих огней начинает уходить вглубь улицы. Булочная Сотова с кафе на втором этаже работает допоздна. Здесь можно заказать чай, кофе или шоколад. Здесь же для посетителей стоят бильярдные столы. Рядом, в обложенном желтым кирпичом одноэтажном доме с большим полукруглым окном, находится магазин Смолина. На углу Болотной и 2-го Муринского – канцелярский магазин Чигиринова и еще магазин мамаши Лешки Лебедева. Тибо – как он числился в наших анналах. Магазин канцелярских товаров считался магазином ребячьих радостей. Здесь, рядом с тетрадями и различными по цвету перышками для письма, можно было купить цветную глянцевую бумагу для аппликаций, палитру с наклеенными семью акварельными красками, на которых красовалась фабричная марка «Муха», выбрать из росписи небольших кружков-облаток те цвета, которые ближе твоему сердцу. Этими облатками подклеивали цветную ленточку к промокашке в тетрадь. Поталь для золочения орехов на рождественскую елку продавалась в аптеках или у Лейбовича, или у Шлезингера. За Дубининым через несколько домов стоял кирпичный двухэтажный красивый дом с резным павлином, вверху, на фасаде. Здесь помещался первый в Лесном кинотеатр «Шантеклер». Был еще кинотеатр «Интеграл» в районе Политехнического института, но мое знакомство с синематографом произошло в здании по 2-му Муринскому, здании, украшенном резным павлином. Первые фильмы – это что-то поразительное. Бегает по полотну экрана смешной маленький человечек. Он нелеп и суматошен. Задевая и роняя, падая и вскакивая, Глупышкин носится по отведенному ему пространству. За ним бешено летят владельцы разгромленных им вещей. Зрители заразительно хохочут – все симпатии на его стороне. Суматоха сопровождается бравурной музыкой. Тапер, иногда взглядывая на экран, импровизирует на рояле.  Часовня у Круглого пруда. Фото начала XX в. …Уже после Октябрьской революции, смотря эйзенштейновского «Потемкина», мы аплодировали красному флагу, поднимавшемуся на броненосце в эпилоге фильма. Флаг был раскрашен вручную. Видели мы и «говорящие» фильмы. На экране, приседая и приплясывая, с руками в карманах драных штанишек, распевал забористые куплеты эстрадник, изображавший «босяка». Фильм был немой, но перед экраном, за ширмой, сидел актер, он и «создавал» звуковое оформление. В конце фильма актер в своей босяцкой униформе выходил и раскланивался перед зрителем. В этом же зале значительно позже мы познакомились с «трагислезливыми» мелодрамами с участием Веры Холодной, Полонским, Максимовым и королем экрана обаятельным и шикарным Максом Линдером. У Круглого пруда – церковь, напротив – частная гимназия Лаговицкой для девочек. Центр пруда соединяется с берегом мостками с перилами. По этим мосткам в крещение шествовал священник с клиром и, взойдя на плот с беседкой, освящал воду. У Институтского проспекта, сразу за Круглым прудом, была часовня с большой иконой Богоматери и с зажженными свечами и лампадами перед ней. Институтский проспект пересекает 2-й Муринский. Если свернуть по нему, то около Лесного корпуса, у Песочной, – немецкая булочная и кондитерская, отделанная внутри белым кафелем. Как и у Сотова, здесь предлагался большой набор вкусных вещей: пирожные, крендели, торты и замечательные, только нами, детьми, ценимые, «подошвы». Стоила «подошва» одну копейку. Это была плотная, твердая, тонкая лепешка, спрессованная из остатков разных сластей, остававшихся при изготовлении пирожных. Покупка «подошвы» была обязательной при направлении на прогулку в парк Лесного корпуса. В противоположном конце Институтского проспекта стоял (он и сейчас стоит) дом профессора Кайгородова. Газеты того времени часто помещали публикации фенологических наблюдений этого ученого. Каждый год на торжественном акте в Коммерческом училище[2] профессор усаживался за рояль и начинал рассказывать о природе и птицах, изображая музыкой щебет и пение пернатых любимцев… …2-й Муринский проспект до революции был улицей докторов. На небольшом отрезке в две трети километра проживали и практиковали врачи: Александр Васильевич Кордобовский, Абрам Лазаревич Кантор, Петр Борисович Вакс, Петр Федорович Рудольский, Иван Иванович Медовиков. Значительно позже в доме Рудольского поселился Павел Григорьевич Окнов, а за Круглым прудом – доктор Культмаа. …Лесной того времени был чудесным зеленым оазисом. Деревянные дачи и дачки стояли в глубине садов и садиков, а густые кусты сирени и клумбы с цветами украшали их. Заборчики, отделявшие семейные угодья, были невысокие, иногда с резными деревянными балясинами и, как правило, окрашенные в светло-зеленую веселую краску. У многих дач были веранды, и их цветные стекла приветливо светились в тихие весенние и летние вечера. На 2-м Муринском работали две аптеки – Лейбовича и Шлезингера. Одна из них, Шлезингера, поражала нас, детей, строем своих застекленных старинных шкафов, витринами прилавка и матовыми флаконами с различными надписями. На окнах витрин стояли огромные грушеобразные сосуды с цветной жидкостью. Для нас, ребят, эта аптека была особенно привлекательной из-за имеющихся в ней мятных лепешек и витых розовато-коричневых леденцов от кашля в виде скрученных цветных елочных свечей. Лекарства воспринимались как лакомства и были всегда желанными. Наш дом находился напротив дома Кантора, но родители не дружили с соседями, что не мешало нам, детям, поддерживать не очень прочную, но все же дружескую связь. Гувернантки-немки обеих семей явно тяготели друг к другу, а значит, встречались на прогулках. Ну а мы, детвора, даже не интересовались отношениями родителей и спокойно гуляли в парке Лесного корпуса или на близлежащих зеленых улицах. Булыжные мостовые главных проспектов – 2-го Муринского и Старо-Парголовского – были непозволительной роскошью, так как остальные улицы имели обычные грунтовые дороги. Пешеходные части обычные, хорошо утрамбованные, и я совсем не помню дощатых мостков на тротуарах или известковых плит.  Список домовладельцев на 2-м Муринском проспекте из адресно-справочной книги «Весь Петербург на 1913 год» (Лесной участок, фрагмент), с. 439. Большая часть улиц обсажена березами и липами, а некоторые из них еще имели каемку кустов желтой акации, отделявшей дорогу от тротуара. Канавы для водостоков на части улиц отделяли земельные участки от тротуаров, и тогда перед домами у входа перекидывались деревянные мостики. Все частные участки имели кроме заборчиков солидные ворота и калитки, кое-где беседка с деревянными скамеечками нависала над проточной водой канав. Вода в канавах была только дождевой, и никакие отбросы не заполняли ее чистых прозрачных струй. Мы, ребята, любили ловить в этих канавах колюшек, маленьких колючих рыбок, которые строили в воде небольшие гнездышки, и тритонов. Добычу, пойманную сачком, помещали в стеклянные банки с песочком и красивыми камушками и, набрав тут же воду из канавы, тащили в детскую, в свой уголок. У отца была большая практика. Его специальностью считались женские и детские болезни. Пациентов всегда хватало. Кроме приема на дому отец ходил на вызовы, и так как каждая семья в Лесном имела «своего» врача, то доктор становился довольно скоро близким человеком. Ему доверялись домашние тайны. Он знал о недугах, о горестях, часто достаточно было поговорить дружески, выслушать обиды, как больной успокаивался и начинал себя чувствовать значительно лучше. Была у отца практика среди профессорско-преподавательского состава Политехнического института имени Петра Великого, да и среди немцев-колонистов деревни Немецкая Гражданка. Вообще, Лесной того времени был пригородом Петербурга и окружен поселками-деревнями. 2-й Муринский переходил в Большую Спасскую и соединялся с Колонией Гражданка, за ней начиналась Русская Гражданка, деревни Ручьи и Мурино. Кончалось все Медвежьим станом, где был Военно-артиллерийский полигон. Старопарголовский проспект вел в сторону Удельной к Поклонной горе, Озеркам, Первому Парголову. Жизнь врача была беспокойной. Отец говорил «Собачья жизнь! Никогда не можешь принадлежать себе ночью, в гостях: если больной – вставай на вызов, пусть и мороз, и слякоть… В полной темноте ищи дом, а потом успокаивай истеричку, поссорившуюся со своим мужем».  2-й Муринский проспект недалеко от пересечения с Малой Спасской улицей. Фото начала XX в. Вызовы часто бывали и к роженицам. И доктор Кордобовский, захватив маленький пузатый кожаный чемоданчик с инструментами, послав прислугу за акушеркой, неимоверно толстой бабой, шел принимать еще одного гражданина Лесного. Утро у доктора Кордобовского начиналось с приема больных. Около девяти. Капа, наша горничная, открывала двери на звонки прибывавших пациентов. В передней она снимала с них пальто, принимала шляпы, перчатки, трости. Затем больной проводился в гостиную. На мягких, зачехленных стульях образовывалась молчаливая очередь. Кабинет был рядом. Вызывая очередного больного, доктор провожал обслуженного в другую дверь. Кабинет был строг, но не холоден. Два окна выходили в сад. Ветви берез свисали перед стеклами. Тишина и покой окружали пациента. Большой письменный стол был покрыт темно-зеленым сукном. Солидный бронзовый письменный прибор, стетоскоп и блокнот с серебряной крышкой не загромождали его просторного, немного официального поля. Кожаный диван с резными львиными головами и такие же кресла стояли у стола и по стенам. Книжный шкаф темного дуба с медицинскими книгами и большое зеркало в резной раме темного ореха украшали стену. Между двумя окнами стоял стеклянный белый шкафчик с медицинскими инструментами. И резной, такого же красно-коричневого цвета, круглый стол. В углу скромно и незаметно приткнулся швейцарский небольшой шифоньер с убирающейся вовнутрь рифленой дверцей.  Коммерческое училище в Лесном, фото 1909–1910 гг. Беседа врача и больного шла спокойно и обстоятельно. Выписанный рецепт скреплялся оттиском собственной печати. Никакой таксы за прием или вызов врача на дом у отца не было. Каждый платил столько, сколько мог, а иногда, наоборот, врач давал неимущему деньги на необходимые лекарства. Закончив прием, доктор Кордобовский отправлялся на вызовы. Если визит дальний, то у отца был подряжен извозчик, который и отвозил доктора к больному. Официальных вечерних приемов отец не имел, но если был вызов и доктор – дома, то прием происходил как обычно. Личные рецепты врача для себя или семьи в аптеке не оплачивались. Для хозяина аптеки было важным уже то, что врач направлял в нему своих больных. Чаще врачи не лечили своих детей, а вызывали другого врача. Это диктовалось тем, что «своего всегда перестрахуешь». Врач обязан был спокойно оценивать обстановку и не нервничать около их любимца… …Переселение моих родителей из Бахмача в Петербург было связано с желанием отца защитить диссертацию при Военно-медицинской академии…  К. Кордобовский с сестрами Верой и Еленой, 1907 г. Из семейного архива В.А. Смирнова Обучать меня стали рано. К нам в дом приходил гимназист-старшеклассник и занимался со мной; затем меня отдали в начальную школу сестер Морозовых, помещавшуюся в одноэтажном деревянном доме на углу Новой улицы и Институтского проспекта. В 1911 году я перешел в Коммерческое восьмиклассное училище против Серебряного пруда, тоже в Лесном. …Последний класс в Коммерческом для меня был шестой. Накануне Февральской революции моя мама из-за туберкулеза легких уезжает к бабушке в Черниговскую область, в посад Злынка. Я остался с отцом, так как было сказано, что «мальчику нельзя терять год учебы». События в стране развиваются так, что на Украине появляются немцы и «гетманы», – это сразу же отрезает нашу семью. В 1916–1917 годах отец организовал в Лесном кооперативную платную лечебницу. Лечебница разместилась в нашей бывшей квартире. Каждый врач внес пай и медицинский инструментарий. Уже на следующий год лечебница была национализирована, а затем и закрыта. Доктора остались не только без мест, но и без инструментов. …Зеленый остров с вековыми липами и дубами. На главных улицах Лесного – 2-м Муринском, Большой Спасской, на Старо-Парголовском – тянутся шпалеры желтой акации, они отделяют тротуары от проезжей дороги. Только около булочной – тротуар из плитника, в других же местах тротуары – из хорошо утрамбованной земли с гравием. Сады, садики – все в кустах сирени, много цветов, дорожки посыпаны песком, в клумбах прячутся полуметровые керамические гномы в красных колпаках. В центре главной клумбы – золотые и серебряные шары. Дачки и домишки с мезонинами, резными балконами летом еще украшены занавесями из широкого полотна с красной каймой.  К.А. Кордобовский (второй слева) у Театрального музея среди своих учеников, июнь 1950 г. Из семейного архива В.А. Смирнова В центре Лесного, рядом с «сотовым», – несколько каменных двухэтажных домов с магазинами в первых этажах. Каждый магазин помимо богатой витрины украшен вывесками на железе, похожими на жостовские подносы. Центральная вывеска – с именем владельца – чаще всего писана золотом по черному фону, а боковые красочные картины – с изображением того, чем торгуют. …У Чигиринова – магазин канцелярских товаров. Здесь – рай для учеников первых классов. Там же, для взрослых, имеется отдел табака, гильз для набивки папирос, сигарет в деревянных коробках с этикетками, на которых изображены золотые медали, полученные на разных международных выставках. Когда идешь сюда, зажав в кулаке десять или двадцать копеек, то заранее предвкушаешь удовольствие от того, что увидишь. Вывески у Чигиринова – с изображением турка в чалме с огромной трубкой. Этот турок привлекал своей экзотичностью, был загадочно таинствен, говорил о чем-то, лежащем в области фантастического. Возвращаясь домой, зажав две тетради с белой лощеной бумагой, можно было еще раз полюбоваться на турка с дымящейся трубкой.  К.А. Кордобовский, май 1975 г. Из семейного архива В.А. Смирнова Над аптекой висел большой черный двуглавый орел. Золотые короны украшали его головы. Герб с Георгием Победоносцем располагался в центре орла, а яркие, с позолотой, гербы всех губерний были симметрично разбросаны по поверхности раскрытых крыльев. Вечером, когда загорались огни, свет оживлял все сосуды, и они светились, словно огромные лестницы желтого, зеленого, фиолетового или розового цвета. Вывеска у аптеки – сугубо деловая. На черном фоне золотыми буквами были выведены: строгая надпись «Аптека» и имя владельца – «Шлезингер». В витрине парикмахерской находились муляжи мужской и женской голов в соответствующих париках, а также вывески с изображением парикмахера и клиента. Небольшой магазин «Венский шик» у Корольковых имел на вывесках красивые дамские шляпы с букетами цветов, птицами и изображением вишен. Мужские шляпы, форменные фуражки украшали вторую вывеску. Город был своеобразным музеем вывесок. Мастерство некоторых из них было чрезвычайно высоким. Наивные вывески окраин создавали свое лицо лавкам и лавочникам… ВОСПОМИНАНИЯ О РОДСТВЕННИКАХ И ДРУЗЬЯХ, О НАШЕЙ ЖИЗНИ В ЛЕСНОМ Валерий Оскарович Кобак Об авторе: Валерий Оскарович Кобак (1927–2001), родился и вырос в Лесном, провел здесь блокаду, в 1952 году окончил Ленинградский политехнический институт. После окончания института по распределению попал в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, где проработал несколько десятилетий, руководил отделом, опубликовал ряд книг и статей по вопросам радиолокации. Сразу после института В.О. Кобак женился на своей однокурснице Ирине Васильевне Буровиной (1929–1990) и привел ее в дом на Ганорином переулке. В Лесном родились их дети – в 1952 году я, три года спустя мой младший брат Николай Валерьевич Кобак (1955–2008). В Лесном отец прожил до 1978 года. Вне всяких сомнений, этот район был для отца настоящей малой родиной. Но не только для него. Первые Кобаки приехали в Петербург из Эстонии в конце XIX века и поселились в Лесном. С тех пор их дети, внуки, правнуки и праправнуки не покидали этих мест. Не все, конечно, – многие переезжали в другие части города, но кто-то оставался в Лесном всегда. И сейчас я, мои дети, мой двоюродный брат живем всего в нескольких сотнях метров от того места, где когда-то поселились наши эстонские предки. Без преувеличения можно сказать, что «лесновская» династия Кобаков насчитывает больше 110 лет. По петербургским меркам – срок немалый. Отец работал над воспоминаниями с 1992 по 1994 год. Здесь публикуются (с некоторыми сокращениями) первые девять глав этих мемуаров. Начиная работу над воспоминаниями, отец написал слова, которые могут быть к ним эпиграфом: