|

||||

|

Глава 5 Темная церковь Ноябрь 1452 года — февраль 1453 года

Храм Святой Софии. Что касается главного источника затруднении, испытываемых Константином, пытающимся получить от Запада помощь и организовать эффективную оборону города, то его можно связать с драматическим инцидентом, произошедшим летним днем почти четырьмя веками ранее — хотя причины его были еще более давними. 16 июля 1054 года, примерно в три часа пополудни, когда клир в храме Святой Софии готовился к дневному богослужению, три прелата в полном облачении вошли в собор через один из главных западных входов и двинулись прямо к алтарю под пристальными взглядами членов общины. То были кардиналы католической церкви, посланные из Рима папой для участия в теологических диспутах с братьями на востоке. Их возглавлял некий Гумберт из Мармутье. Они пробыли в Городе некоторое время, однако в тот день после долгих и тяжело протекавших переговоров потеряли терпение и перешли к решительным действиям. В руках у Гумберта находился документ, которому суждено было взорвать единство христианского мира. Войдя в святая святых, он положил буллу, содержавшую отлучение, на главный алтарь, круто повернулся и вышел. Стуча каблуками, заносчивый кардинал вернулся на сияющий дневной свет, отряс прах с ног своих и провозгласил: «Пусть Господь увидит и рассудит». Один из священников, бывших в церкви, выбежал на улицу вслед за Гумбертом, размахивая буллой, и умолял взять ее обратно. Тот отказался и ушел, оставив документ лежать в пыли. Через два дня кардиналы отплыли назад в Рим. На улицах начались кровавые столкновения на религиозной почве. Они прекратились лишь после того, как над папской делегацией была произнесена анафема. Оскорбительный документ публично сожгли. Этот инцидент положил начало процессу, получившему в истории наименование Великой Схизмы. Он нанес глубокие раны христианскому миру: анафему отменили в 1965 году, но рубцы остались до сих пор. А для Константина зимой 1452 года они породили сложнейшую проблему. В действительности события того дня стали лишь кульминацией длительного процесса отделения друг от друга двух форм богопочитания, набиравшего силу в течение столетий. Как ничто другое, процесс сей породили различия в сферах культуры, политики и экономики. На востоке богослужение проводилось на греческом языке, на западе — по-латыни. Формы культа, взгляды на организацию церкви и точки зрения на роль папы также различались между собой. В основном византийцы пришли к восприятию своих западных соседей как неуклюжих варваров; быть может, у них было больше общего с мусульманами, с которыми они имели общую границу, нежели с франками за морем. В центре расхождений между ними, однако, существовало два ключевых вопроса. Православные готовы были согласиться с тем, что папа занимает особое место среди патриархов, однако им претило мнение, сформулированное напой Николаем I в 865 году, о том, что папство властвует «над всею землей, то есть надо всей церковью». Они воспринимали его как претензию на деспотизм. Второй вопрос касался доктрины. В булле об отлучении восточная церковь обвинялась в исключении одного слова из «Символа веры» (это было принципиально важно для жителей Города, которых чрезвычайно занимали теологические вопросы). На первый взгляд безобидное латинское слово filioque — «и от сына» — имело колоссальное значение. В то время как первоначально «Символ веры», принятый на Никейском соборе, гласил: «Верую… во Святого Духа, Господа, жизни Подателя, происходящего от Отца, которого вместе с Отцом и Сыном почитают и прославляют»[13], западная церковь впоследствии прибавила дополнительное слово «filioque», в результате чего текст стал читаться «происходящего от Отца и от Сына». С течением времени надменные представители римской церкви даже начали обвинять православных в ошибке за то, что они «пропускали» это слово. Православные в ответ заявили: дополнение ложно с теологической точки зрения. Дух Святой происходит только от Отца, а добавление имени Сына — ересь. Вот какие вопросы послужили причиной беспорядков в Константинополе. Со временем трещина углубилась, несмотря на усилия ее «залатать». Разграбление Константинополя в 1204 году крестоносцами-«христианами», которое сам папа Иннокентий III объявил «проявлением предательства и делом тьмы», усилило, так сказать, общекультурную ненависть ко всему, связанному с Западом. Так же поступали меркантильно настроенные власти итальянских городов-государств, росших за счет прямого грабежа Византии. В 1340 году Варлаам Калабрийский намекнул папе Бенедикту XII на то, что не столько «разница догматов обращает сердца греков против вас, сколько ненависть к латинянам: она вошла в их плоть и кровь вследствие множества великих зол, которые греки претерпели от латинян и которые продолжают терпеть день за днем». Сказано верно и по существу. Однако догмат всегда оставался в центре религиозной жизни рядового населения города. Верность принципам догмата в условиях, когда сами императоры в течение столетий пытались привнести в него то, что противоречило ему с точки зрения горожан, сама стала непоколебимым и устойчивым принципом в мозаике византийской истории. К XV веку сложилась ситуация, когда неослабевающее давление со стороны османского государства вынуждало императоров одного за другим обращаться на запад с бесконечными мольбами о помощи. Во время путешествия императора Иоанна VIII в 1420-х годах по Италии и Венгрии венгерский король-католик намекнул — просьбы о содействии будут приняты с большей готовностью, если православная церковь объединится с римской церковью, принесет клятву верности папе и признает католический «Символ веры». Для царствующих домов этот потенциальный союз представлялся в такой же мере орудием политики, в какой и вопросом веры: угроза объединенного крестового похода неоднократно использовалась для сдерживания агрессии османов против Города. (Отец Иоанна Мануил, лежа на смертном одре, дал детям типично византийский совет: «Всякий раз, когда турки начнут вас тревожить, сразу же отправляйте посольства на запад, предлагайте заключить союз и как можно дольше затягивайте переговоры; турки настолько боятся подобного союза, что образумятся; и все же союз не будет заключен, поскольку латинские народы враждебны нам!») В прошлом совет не раз бывал полезен, но когда османы усилились, они начали действовать прямо противоположным образом: поиски союза с католиками все в большей мере воспринимались ими как повод для вооруженного нападения. Однако для Иоанна VIII та частота, с которой враг стучался в ворота, перевесила боязнь навлечь на себя недовольство османов и вызвать недоверие у собственного народа. Когда папа Евгений IV предложил провести в Италии совет, чтобы все-таки заключить союз между церквями, в ноябре 1437 года император вновь пустился в плавание, оставив присматривать за Городом своего брата Константина в качестве регента. Итогом затянувшихся мучительных переговоров стала Флорентийская уния. Ее подписали лишь в июне 1439 года. Когда наконец объявили о союзе церквей, зазвонили колокола по всей Европе вплоть до Англии. Лишь один из представителей православной церкви отказался подписать документ, составленный в таких выражениях, чтобы кое-как смягчить некоторые из ключевых вопросов: претензии папы на верховное господство принимались наряду с понятием filioque, хотя православной церкви не предъявлялось жесткого требования включить его в «Символ веры». Однако одобрительное отношение греков к унии начало таять еще до того, как на документе высохли чернила. Когда посольство вернулось в Город, православные встретили его враждебно; многие из тех, кто поставил на документе свои подписи, немедленно отозвали их. Патриархи восточной церкви выразили несогласие с решением, принятым их послами. Следующий константинопольский патриарх Григорий Мамма, сторонник союза, был чрезвычайно непопулярен, и отпраздновать заключение унии в соборе Святой Софии оказалось невозможным. В итоге горожане разделились на два лагеря. Константин и большая часть его ближайшего окружения (знать, офицеры и гражданские чиновники) поддерживали унию. Все остальные — и народ, и церковники — полагали, что уния была навязана им продажными франками и что их бессмертные души подвергаются опасности из-за низменных материальных причин. Народ был настроен глубоко «антипапистски»: он привык отождествлять папу с Антихристом, «волком, разрушителем». «Рум папа» — «Папа римский» — было распространенной в Городе кличкой собак. В Константинополе сформировался подверженный изменчивым настроениям пролетариат: обедневший, подозрительный, он легко склонялся к мятежу и беспорядку. «Море религиозных волнений», унаследованное Константином вместе с императорским титулом, не было чем-то нетипичным для долгой византийской истории: одиннадцатью веками раньше доктринальные споры точно так же тревожили Константина Великого. Константин XI, больше солдат, нежели теолог, относился к унии сугубо прагматически. Он думал лишь о том, как спасти Город, чье древнее прошлое было вверено ему, и если уния давала единственную возможность совершить это, он не возражал. Однако такое решение не прибавило ему популярности среди граждан его страны. Конституционный статус императора также вызывал сомнения, поскольку Константина официально не короновали в Мистре. Церемония должна была пройти в храме Святой Софии, однако возникло подозрение, что коронация униата-императора униатом-патриархом может вызвать серьезные общественные беспорядки. Дело замолчали и отложили в долгий ящик. Многие горожане отказывались упоминать нового императора в своих молитвах, а один из наиболее скептически настроенных участников церковного собора, Георгий Схоларий, приняв монашеское имя Геннадий, удалился в монастырь и принялся за организацию сопротивления в виде синода клириков — противников унии. В 1451 году патриарх Григорий устал от неутихавшей враждебности и отправился в Рим, где дал папе Николаю исчерпывающие сведения о действиях противников унии. Подходящей кандидатуры ему на замену не нашлось. С того времени в Константинополе не осталось ни вполне законного императора, ни патриарха. В то время как угроза войны с Мехмедом возрастала, Константин неоднократно обращался к папе со все более отчаянными мольбами. При этом он совершил неразумный шаг, присовокупив требование противников унии о создании нового синода. Информация, полученная от Григория по поводу состояния вопроса об унии в Константинополе, ожесточила сердце Николая V. Он более не желал давать отступникам-грекам уклончивые ответы. Его реплика прозвучала холодно: «Если вы вместе со знатью и горожанами согласны с решением об унии, то всегда встретите и в Нас, и в Наших преподобных братьях, кардиналах Святой Римской церкви, готовность поддержать вашу честь и вашу империю. Но если вы и ваш народ отказываетесь согласиться с этим решением, то вынудите Нас принять такие меры, которые необходимы для спасения вашей души и Нашей чести». Угроза только ожесточила противников унии, продолжавших расшатывать позиции Константина в Городе. В сентябре 1452 года один из них писал: «Константин Палеолог… остается некоронованным, поскольку у церкви нет главы; в ней царит настоящий раздор, и причиной его явились беспорядок и смятение, вызванные тем, что лживо именуют унией… Эта уния была злом, неугодным Господу; напротив, она расколола церковь, разъединила ее чад и полностью уничтожила ее. Сказать по совести, в ней источник всех наших злоключений». Что до Рима, то папа Николай V предпринял шаги, дабы провести в жизнь принятые во Флоренции решения. Он решил отправить в Константинополь легата — удостовериться, что принятие унии было отпраздновано в соборе Святой Софии. Выбор его пал на кардинала Исидора, бывшего епископа Киевского. Исидор, византиец, хорошо знал все тонкости проблемы не понаслышке: по возвращении в Киев православная паства отвергла его как сторонника флорентийской унии и бросила в тюрьму[14]. Он отправился в Константинополь в мае 1452 года. При нем находился отряд в двести лучников, снаряженный папой — жест военной поддержки сопутствовал этой миссии, в первую очередь теологической. По дороге к нему присоединился генуэзец Леонард Хиосский, архиепископ Лесбосский — человек, ставший внимательным и пафосным комментатором всего случившегося. Антиуниаты, заблаговременно предупрежденные об их прибытии, ввергли город в еще больший хаос. Геннадий произнес перед народом страстную речь против унии, длившуюся с полудня до вечера. Он заклинал людей больше держаться своей веры, нежели рассчитывать на материальную помощь, от которой будет немного проку. Однако когда кардинал Исидор вступил на берег Константинополя 26 октября 1452 года, вид его небольшого отряда лучников произвел на жителей благоприятное впечатление: ведь небольшое войско могло быть авангардом значительных сил. Таким образом, во мнении людей наметился значительный сдвиг в пользу унии. Некоторое время горожане колебались. Противников унии обвинили в отсутствии патриотизма. Однако другие корабли так и не прибыли. Люди вновь переметнулись на сторону Геннадия, и начались мятежи антиуниатов. Леонард в резких выражениях потребовал от Константина бросить зачинщиков в тюрьму. Он горько сожалел о том, что, «не считая нескольких монахов и мирян, почти все греки охвачены гордыней, так что не осталось ни одного человека, который, ревнуя об истинной вере или о собственном спасении, мог бы явить глазам других сомнения в своем упрямстве». Константин отказался последовать его совету: он боялся ввергнуть Город в хаос. Вместо этого он призвал синод антиуниатов во дворец, дабы те объяснили, чего хотят. Через десять дней до Города докатился грохот пушек, раздавшийся близ «Перерезанного горла». Когда жители узнали о судьбе, постигшей Риццо и его команду, их охватил новый пароксизм страха. Сторонники унии опять получили их поддержку. Геннадий нанес еще один удар по усомнившимся. Он заявил: помощь Запада приведет к тому, что горожане утратят веру, что сама помощь окажется невелика и что по крайней мере он сам не желает принять ее. Геннадий беспокоился о более серьезных вещах, нежели падение Города: он искренне верил в близкий конец света и был убежден — православные должны встретить Апокалипсис с незапятнанными душами. Беспорядки на улицах разразились вновь. Монахи, монашки и миряне бродили повсюду, крича: «Мы не желаем ни помощи от латинян, ни союза с латинянами; избавимся же от почитания опресноков!» Представляется, что, несмотря на усилия Геннадия, перепуганные жители «пожадничали» и решили принять Флорентийскую унию хотя бы на время. (У византийцев, настоящих софистов, существовал освященный веками принцип, оправдывающий подобные действия, — доктрина икономии [так! — Примеч. пер.], позволявшая принять на время неправославную позицию в богословии, чтобы выжить; этот подход к делам духовным неоднократно приводил католиков в ярость.) Со своей стороны кардинал Исидор решил, что приспело время провести в жизнь дело унии — и спасти души греков, коим угрожает опасность. В столь накаленной обстановке страха и религиозной истерии 12 декабря 1452 года — стояли унылые зимние дни — была совершена литургия, дабы отпраздновать заключение унии. Ее отслужили в храме Святой Софии; «клир совершал ее с величайшей торжественностью. Также здесь был преподобный кардинал из Русских земель, присланный папой, а также светлейший император со всеми своими сановниками и все население Константинополя». Зачитали договор об унии, и папу упомянули в молитвах наряду с отсутствовавшим патриархом Григорием. Однако детали службы оказались чужды для многих греков, наблюдавших за ней. Язык и ритуал службы были в большей мере католическими, нежели православными, Святое Причастие состояло из опресноков (что является ересью с православной точки зрения), и в чашу с вином добавили холодной воды. Исидор писал папе, объявляя об успехе своей миссии:

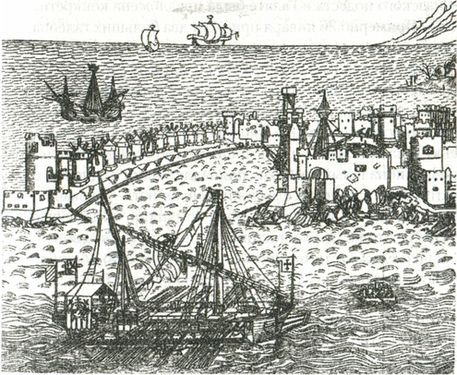

По сообщению Исидора, только Геннадий и еще восемь монахов отказались принять участие в событии. Однако, возможно, автор выдавал желаемое за действительное. Некий свидетель-итальянец записал, что в этот день в Городе повсюду слышались рыдания. По всей видимости, волнений во время службы не произошло. Более вероятно, православные верующие участвовали в происходящем, стиснув зубы. Затем они двинулись в монастырь Пантократора посоветоваться с Геннадием, который фактически стал духовным отцом православных и чаемым патриархом. Он, однако, в молчании удалился к себе в келью и не вышел оттуда. С этого времени православные обходили Святую Софию стороной — теперь она была «не лучше иудейской синагоги или языческого храма» — и молились лишь в сугубо православных храмах Города. В огромном соборе, покинутом патриархом и паствой, было темно и тихо. Долгие череды молитв более не звучали, и тысячи масляных ламп, озарявших купол, «точно небосвод, усыпанный мерцающими звездами», шипели и гасли. Толпясь перед алтарем, приверженцы унии изредка совершали свои службы. Вокруг здания печально порхали птицы. Православные чувствовали — проклятия Геннадия сбылись: могучий флот так и не приплыл по Мраморному морю на защиту христианства. С тех пор разрыв между приверженцами унии и православными, между греками и латинянами стал глубже, чем когда-либо. О нем упоминают все отчеты об осаде, которые вели христиане. Тень схизмы надолго легла на попытки Константина защитить Город. 1 ноября 1452 года, незадолго до своего добровольного ухода в затвор, Геннадий вывесил на воротах монастыря Пантократора манифест. Он читался как пророческая речь, содержащая осуждение, проникнутая апокалиптическим пафосом, и самооправдание:

В Эдирне, находясь в ста пятидесяти милях от места событий, Мехмед следил за ними с неослабевающим интересом. Страх перед объединением христиан всегда был одним из определяющих факторов внешней политики османов. С точки зрения Халил-паши, он оправдывал стремление к мирному урегулированию: любая попытка захватить Город могла вызвать окончательное воссоединение христианства, и тогда Константинополь стал бы поводом для нового крестового похода. Однако разведка принесла Мехмеду данные, которые он счел многообещающими. Это укрепило его решимость. Султан проводил короткие зимние дни и долгие ночи в мечтах и размышлениях о завоевании. Он был одержим ими, однако ему недоставало уверенности. Пребывая в новом дворце в Эдирне, он мысленно примерял внешние атрибуты императорской власти. Он продолжал реформировать дворцовую гвардию и запускал руку в казну, все это оплачивая. Мехмед собрал вокруг себя группу советников-итальянцев, у которых узнавал сведения о событиях на Западе и военной технике. Целыми днями он сидел над иллюстрированными трактатами по фортификации и ведению осады. Он был неутомим, чрезвычайно деятелен — и неуверен. Он советовался с астрологами, обдумывая план преодоления укреплений Города и споря с консервативной мудростью старых визирей, которая гласила, что это невозможно. В то же время он изучал историю османов и отчеты о прежних осадах Города, с пристрастием выискивая причины тогдашних неудач. Он не мог сомкнуть глаз и проводил долгие ночи, набрасывая чертежи укреплений, тщательно изученных летом, и придумывал стратегии их захвата. Хронист Дука оставил живой отчет о тех мрачных днях одержимости Мехмеда. Созданный им образ скрытного, недоверчивого султана, снедаемого честолюбием, содержит в себе долю истины, хотя, возможно, автор сгустил краски в расчете на христианскую аудиторию. Согласно Дуке, Мехмед занимался тем, что бродил но улицам в сумерках, одетый простым солдатом, и прислушивался к тому, что болтают о нем на базарах и в караван-сараях. Если у кого-то не хватало ума сделать вид, что он не признал султана, и он приветствовал повелителя как полагалось, Мехмед закалывал его. Такого рода история, повторявшаяся бесконечное количество раз с теми или иными изменениями, полностью удовлетворяла сложившемуся на Западе образу жаждущего крови тирана. Однажды, вскоре после полуночи, Мехмед послал дворцовую стражу за Халилом, в котором он, возможно, видел главного противника своих планов. Старый визирь задрожал, услышав приказ: повеление явиться перед «тенью Аллаха на земле» не сулило ничего доброго. Он обнял жену и детей, словно в последний раз, и последовал за солдатами, неся золотой поднос, полный монет. Дука предполагает, что тот боялся неспроста: ведь греки неоднократно подкупали его, прося отговорить Мехмеда от войны, — хотя до сих пор неизвестно, насколько справедливо такое мнение. (Заметим, что Халил был и сам богат настолько, что одалживал деньги старому султану, отцу нынешнего правителя.) Когда визирь достиг царской спальни, он увидел Мехмеда одетым и бодрствующим. Старик простерся перед ним на земле и предложил ему блюдо. «Что это?» — спросил Мехмед. «Владыка, — ответил Халил, — есть обычай: когда повелитель призывает вельможу в неурочный час, тот не должен приходить с пустыми руками». «Мне не нужны дары, — сказал Мехмед, — кроме Города». Напуганный до глубины души (он вообще был трусоват) странным требованием и беспокойным поведением султана, Халил всем сердцем поддержал его идею. Мехмед заключил: «Веруя, что Аллах на нашей стороне, и с молитвой Пророка на устах мы непременно возьмем Город», — и отослал напуганного визиря обратно в ночь. Неизвестно, насколько правдив данный эпизод. Но так или иначе приблизительно в январе 1453 года Мехмед созвал министров и произнес речь, переданную греческим хронистом Критовулом, где выдвинул свои аргументы в пользу войны. В ней проблема Константинополя рассматривается с точки зрения всей истории возвышения османов. Мехмед ясно понимал, какой ущерб нанес Город недавно сформировавшемуся государству в результате разрушительной гражданской войны, произошедшей пятьдесят лет назад. Ныне он «не прекратил выступать против нас, восстанавливая наших людей друг против друга, вызывая раздоры и гражданскую войну и вредя нашему государству». Султан опасался и того, что в грядущем Константинополь может послужить причиной бесконечной войны с христианскими государствами. Если захватить его, то он станет жемчужиной империи, а «без него — или пока сохраняется нынешнее положение — ничто из того, чем мы владеем, не находится в безопасности, и нам не стоит надеяться на лучшее». Слушатели Мехмеда, очевидно, должны были хорошо помнить недавнюю инициативу Константина, вздумавшего использовать Орхана. Султан также попытался опровергнуть глубоко укоренившееся в сознании мусульман убеждение, полностью сложившееся еще во времена осады Константинополя арабами, в том, что взять Город просто невозможно. Мехмед, хорошо осведомленный о недавно произошедших там событиях, знал, что в то время как он произносит речь, жители «сражаются друг с другом, точно враги, из-за отличий в религиозных убеждениях; в Городе царит предательство, а в его внутреннем устройстве — разлад по той же причине». Кроме того, теперь христиане потеряли контроль над побережьем. Также Мехмед воззвал к традиции «гази»: нынешние мусульмане должны были, подобно своим предкам, вести священную войну. Султан особенно склонен был подчеркивать необходимость быстрого удара — сногсшибательного, для которого необходимо сосредоточить все доступные резервы: «Мы ничего не должны жалеть для войны — ни людей, ни денег, ни оружия, ни чего-либо иного, и ничто иное не должно казаться нам важным, пока мы не захватим или не уничтожим Город». Призвав к массированному удару, Мехмед одержал верх. Военные приготовления начали набирать обороты. Зима на Босфоре может быть удивительно суровой, как убедились арабы во время осады 717 года. Город из-за своего положения (его территория вдается в проливы) остается открытым для жестоких шквалов, приносимых северным ветром с Черного моря. В такую невероятно промозглую погоду температура ниже нуля пробирает до мозга костей; наводящий уныние дождь идет неделями, в результате чего на улицах стоит грязь, а в узких переулках начинается наводнение. Внезапные снежные бури налетают словно из ниоткуда, полностью заметая побережье Азии, находящееся в полумиле от Города, а затем исчезают так же быстро, как появились. Туман стоит долгими безмолвными днями, и тогда кажется, будто зловещая тишина держит Город в стальных тисках. Она зажимает языки церковных колоколов и заглушает стук копыт на площадях, словно лошади обуты в войлочные туфли. Видимо, зимой 1452/53 годов горожане страдали от особенно безрадостной и неустойчивой погоды. Люди стали свидетелями «необычных и странных землетрясений и колебаний почвы, громов и молний в небесах, и ужасающих раскатов и вспышек на небосводе, могучих ветров, наводнений, ливней и проливных дождей». Это не улучшило общего настроения. Христианские флотилии, которые должны были прибыть во исполнение обязательств по условиям унии, также не появились. Ворота Города оставались крепко запертыми, и подвоз продовольствия с Черного моря иссяк под нажимом султана. Простолюдины проводили дни, прислушиваясь к словам своих православных пастырей, распивая неразбавленное вино в тавернах и вознося перед иконой Пресвятой Девы молитвы о защите Города, как она защитила его во дни осады арабов. Истерическое стремление к чистоте духовной овладело людьми (здесь несомненное влияние оказали гневные речи Геннадия). Считалось греховным посещать литургию, которую служит униат, или получить причастие из рук священника, присутствовавшего на униатской службе, даже если он просто наблюдал за обрядом. Когда Константин проезжал по улицам, по его поводу раздавались язвительные замечания.  Печать с изображением Богоматери Охранительницы.[15] Несмотря на унылую атмосферу, император делал все, что можно, для обороны Города. Он отправил эмиссаров для закупки продовольствия: «зерна, вина, оливкового масла, сушеных фиг, ячменя, а также гороха и других бобовых» — на островах Эгейского моря и в более отдаленных местах. Под контроль была взята работа по восстановлению заброшенных участков укреплений — со стороны как суши, так и моря. Хорошего камня недоставало, а возможности доставить его из каменоломен, находившихся за пределами Города, не было. Материалы брали из разрушенных зданий и покинутых церквей. Даже старые надгробия шли в дело. Ров перед стеной, прикрывавшей Город со стороны суши, расчистили, и, кажется, несмотря на все замечания жителей, Константину удалось убедить их принять участие в этой работе. За счет общественных пожертвований велся сбор денег с частных лиц, а также с храмов и монастырей, чтобы платить за продовольствие и оружие. Все имевшееся в Городе боевое снаряжение — увы, его было слишком мало — собрали и перераспределили. Вооруженный гарнизон отправили в те несколько крепостей, находившихся за пределами Византии, которые еще оставались под ее властью: в Селимбрию и Эпибат на северном побережье Мраморного моря, Ферапию на Босфоре (она находилась выше «Перерезанного горла»), а также на самый большой из Принцевых островов. Последнее, что предпринял Константин в плане противодействия туркам — каким бы слабым оно ни было, — рейд по османским деревням, расположенным на берегу Мраморного моря. Константин послал туда галеры. Тех, кого захватили в плен, продали в Городе в рабство. «И отсюда в турках произошел великий гнев на греков, и они поклялись принести им несчастье». Единственным утешением для Константина в то время стало прибытие разрозненной группы итальянских кораблей, чьи команды он смог убедить — или принудить силой — принять участие в защите Города. 2 декабря большая транспортная галера из порта Каффа на Черном море под командованием Джакомо Коко сумела благодаря хитрости миновать пушки «Перерезанного горла»: моряки притворились, будто уже уплатили таможенную пошлину, когда корабль находился выше по течению. При приближении судна к замку люди на борту начали салютовать османским пушкарям, «как друзьям, приветствуя их, трубя в трубы и издавая радостные возгласы. И когда наши люди отсалютовали в третий раз, они уже были далеко от замка, и течение понесло их к Константинополю». Тем временем новости об истинном положении вещей достигли венецианцев и генуэзцев (они узнали их от своих представителей в Городе), и республики, хотя и с запозданием, начали проявлять активность. После того как был потоплен корабль Риццо, венецианский сенат отправил своего вице-капитана в заливе Габриэля Тревизано в Константинополь для усиления конвоя, охранявшего купеческие суда на обратном пути из Черного моря. Среди венецианцев, прибывших тогда, находился некто Николо Барбаро, судовой врач, ставший автором дневника, наиболее внятно описавшего события следующих месяцев.  Большая венецианская галера и средиземноморские грузовые суда. В венецианской колонии в Константинополе нарастало беспокойство. Ее правитель Минотто, человек предприимчивый и решительный, отчаянно пытался сохранить три большие купеческие галеры и две легкие галеры Тревизано, дабы защищать Город. 14 декабря во время встречи с императором, Тревизано и другими капитанами он умолял их об этом, «во-первых, ради любви к Господу, во-вторых, ради славы Константинополя и, наконец, ради славы Синьории нашей Венеции». После длительных переговоров хозяева кораблей, к их чести, согласились остаться, хотя и не обошлось без спора о том, можно ли им будет сохранить свой груз на борту или же они должны будут перенести его в Город в знак своей доброй воли. Константин подозревал, что как только груз будет помещен на борт, хозяева покинут Город и корабли уплывут. Только после того как они поклялись лично императору в том, что этого не сделают, им разрешили погрузить на суда товар — шелк, медь, воск и прочее. Опасения Константина оказались небеспочвенны: ночью 16 февраля один из венецианских кораблей, а также шесть судов из города Кандия на Крите подняли якоря и уплыли, подгоняемые крепким северо-восточным ветром. «На этих кораблях бежало немало состоятельных людей, всего числом около семисот, и эти корабли благополучно достигли Тенедоса, не будучи захвачены турецким флотом». Столь обескураживающее событие явилось контрастом по отношению к другому, позитивному факту. В ответ на просьбы генуэзского подеста в Галате была предложена конкретная помощь. Примерно 26 января прибыли два больших галеона, груженые «множеством великолепных приспособлений и устройств для ведения войны и отличными солдатами, столь же храбрыми, сколь и верными». Когда корабли вошли в гавань империи, причем на борту у них находилось «четыреста человек в полном вооружении», то это зрелище произвело сильное впечатление и на население, и на императора. Их предводителем был профессиональный военный, принадлежащий к одной из самых знатных и влиятельных фамилий республики, — Джованни Джустиниани Лонго, весьма опытный командир, организовавший эту экспедицию по собственной инициативе и на свои деньги. В общей сложности он привел семьсот хорошо вооруженных воинов, четыреста из которых были набраны в Генуе, а остальные триста — на Родосе и принадлежащем Генуе острове Хиос, на который в основном опиралась семья Джустиниани. Константин быстро понял, какую ценность представляет собой этот человек, и предложил ему во владение остров Лемнос (в том случае если османской угрозе удастся дать отпор). В последующие недели Джустиниани предстояло сыграть роковую роль в защите Города. Явилось и несколько других военных. Три брата-генуэзца — Антонио, Паоло и Трайло Боккьярди привели с собой небольшой отряд. Каталонцы также выслали некоторое количество людей. На призыв откликнулся и дон Франсиско де Толедо, знатный кастильский дворянин. Все остальные воззвания во имя веры Христовой не привели ни к чему, кроме раздоров. Горожанами овладело ощущение, будто их предали. «Мы получили от Рима такую же помощь, как от султана из Каира», — с горечью вспоминал Георгий Сфрандзи. Примечания:1 Хосров II Парвиз — шахиншах сасанидского Ирана в 590–628 гг. — Здесь и далее за исключением особо оговоренных случаев примеч. пер. 13 Речь идет о тексте «Символ веры» — одной из главных христианских молитв. В русской православной традиции приведенный фрагмент выглядит следующим образом: «И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, иже от Отца исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняема и сославима». 14 Автор ошибается: как раз в Киеве, а также в Смоленске отношение к унии было терпимым, а в заточение Исидор попал в Москве, где его посадили «за приставы» в Чудовом монастыре на четвертый день после приезда. 15 Этот тип изображения — фигура с поднятыми в жесте моления руками — в христианской иконографии называется «Оранта». |

|

|||

|

Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |

||||

|

|

||||