|

||||

|

ЗАПИСКИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ А. Н. Мещеряков. Вместо введения  Охота к перемене мест владела человеком всегда. И всегда путешествия в дальние страны превращались в диалог культур или даже цивилизаций, с неизбежными, порой непреодолимыми трудностями. Уцелевшие в странствиях, как правило, стремились поведать своим соплеменникам, согражданам или просто родственникам об увиденном в далеких краях. Рассказ этот нередко оказывался весьма далеким от реальности, но не из-за недостатка фактов, а из-за неумения их адекватно интерпретировать. Нормы собственной культуры жестко контролируют восприятие путешественника, и совсем не просто понять, а тем более — принять правоту «чужого». К настоящему времени жанр путевых очерков изрядно пообветшал. Причина очевидна: современные средства сообщения сделали большинство стран мира легкодоступными для среднего обывателя. И он предпочитает узнавать о неведомых ему краях непосредственным образом, de visu. В крайнем случае — с помощью телевизора. В советское время, когда путешествие за границу было уделом избранных, чуть ли не каждый, кому посчастливилось посетить Японию, считал своим долгом изложить впечатления в письменном виде. И произведения эти, пусть даже легковесные, находили своего читателя. Многим не терпелось узнать: а как там, в Японии? С концом же советской эпохи умерли и путевые заметки — как и во всем цивилизованном мире, они превратились в «ископаемый» жанр. Если их даже и пишут, то печатать не хочет никто. Это и понятно: заезжим путешественникам довольно трудно добавить что-нибудь «новенькое» к трудам профессиональных японистов. А потому нынешний удел таких путешественников — устные рассказы с показом фотографий и «обмыванием» благополучного возвращения. Однако так было не всегда. Путевые очерки европейцев представляют собой своеобразную историю знакомства с Японией, саму историю японоведения. Ценность их чрезвычайно велика по нескольким причинам. Во-первых, сами носители культуры считают свои привычки и предметы повседневного окружения настолько обычными, что очень часто не находят их достойными сколько-нибудь систематического описания. И эта ситуация характерна для любой культуры. Вторая причина имеет отношение уже непосредственно к Японии, к особенностям пройденного ею исторического пути. Дело в том, что основным международным партнером Японии всегда выступал Китай. И китайцы кое-что знали об обыкновениях японцев. Однако Китай всегда считал себя центром мироздания и испытывал по отношению к окружающим его народам комплекс превосходства. Этот комплекс укоренился столь прочно, что описывать «восточных варваров» (именно так они именовали японцев) китайцы полагали ниже своего достоинства. Что эти недолюди знают и умеют? — спрашивали они сами себя и давали ответ весьма скептический. Поэтому в своих династийных хрониках они Японии места почти не уделяли. А потому до XVI в. все наши сведения об этой стране могут быть почерпнуты только из японских же источников. Иными словами, до этого времени мы почти лишены возможности сопоставления. А это всегда не только обедняет картину жизни, но и искажает ее — ведь каждый автор пристрастен. С приходом в Японию христианских миссионеров в середине XVI в. ситуация меняется. Правда, миссионеры (в основном — иезуиты) были, мягко говоря, идеологически ангажированными — ведь их основной целью являлось обращение японцев в христианство, а верования и убеждения аборигенов они считали дикими суевериями, которые следует по возможности искоренять. Кроме того, вхождение в чужую культуру требует довольно длительного времени, которого они оказались лишены: с 1637 г. Япония фактически закрылась для контактов, почти все европейцы (в основном португальцы и испанцы) были вынуждены покинуть страну. В связи с этим наблюдения и суждения миссионеров о японской духовной культуре и истории полны предрассудков, неточностей и прямых ошибок. В сущности, из сочинений миссионеров касательно «души» японцев можно больше узнать не столько о ней, сколько о самих европейцах. Совсем другое дело — японские обыкновения. Эту сферу христианские проповедники изучали очень старательно, понимая, что иначе трудно рассчитывать на религиозные успехи. Вот почему их «инструктивные» сочинения являются настоящим кладезем бытовых деталей японской средневековой реальности. После закрытия страны у представителей далекой Европы оставалась только одна возможность для непосредственного контакта с японцами. Дело в том, что единственными европейцами, которым было позволено остаться в стране, оказались голландцы. Они были протестантами и в своих действиях руководствовались не религиозными, но коммерческими мотивами. Им удалось убедить японские власти в том, что протестантизм — не совсем христианство. Японцы и на них смотрели с опаской, но не ожидали с их стороны вооруженного нападения, как это было в случае с португальцами и испанцами. Голландцев интересовала прежде всего прибыль, которую извлекала Ост-Индская компания, и ради нее они были готовы терпеть любые унижения. Однако жить голландцам пришлось, по существу, «под домашним арестом». Их фактория располагалась на крошечном островке Дэсима возле Нагасаки. На Дэсима было всего две улочки, по которым они были вынуждены под наблюдением японцев дефилировать весь длинный год в ожидании весны — тогда директор фактории и несколько его подчиненных отправлялись в Эдо (Токио), чтобы в знак своей лояльности преподнести сёгуну подарки и представить отчет о событиях в мире за истекший год. Собственно говоря, путешествие в Эдо было единственной возможностью для ознакомления со страной. Вот почему служба в Японии считалась у персонала Ост-Индской компании сущим наказанием, да и торговые доходы были более чем скромными. Раз в год голландским торговым кораблям дозволялось прибыть с товарами в Дэсиму. На одном из них 10 августа 1650 г. там появился знаменитый Ян Стрейс — парусный мастер из Амстердама, моряк, солдат, военнопленный, раб, купец, дипломат, писатель (известен российскому читателю как автор обширных и интереснейших записок о России). Путешествие в Японию — всего лишь маленький эпизод в его богатой рискованными приключениями жизни. Но пытливый и раскованный взгляд Стрейса, проницательность, проистекавшая из огромного жизненного опыта, делают «японские странички» его сочинений полезным вкладом в понимание Страны восходящего солнца. Кроме торговцев в штате дэсимской фактории состоял врач. Прежде всего врачам мы обязаны своими знаниями о Японии той поры. К их числу относятся немец Кемпфер, служивший в голландской Ост-Индской компании еще в конце XVII в.; доктор К. П. Тунберг, швед по национальности, проехавший не только на стандартному маршруту Нагасаки—Эдо, но и совершивший в 1777—78 гг. путешествие по нескольким провинциям о. Хонсю; и, наконец, наиболее известный — Филипп Франц фон Зибольд (1796–1866), немецкий врач и натуралист. Он окончил университет в г. Вюртсбурге, где и заинтересовался Востоком. В 1823 г. приехал в Японию в качестве врача в составе голландской миссии и пробыл там до 1828 г. Его перу принадлежат капитальные труды по флоре и фауне Японии. Кроме того, он является автором наиболее полного для своего времени компендиума по географии, истории, политической жизни и этнографии японцев. Этот труд выходил частями и был закончен в 1858 г. С трудами Ф. Зибольда в России не обошлось без приключений. Первый (и единственный) раз они вышли под его фамилией на русском языке двумя томами в Санкт-Петербурге в 1854 г. (см. библиографическую ссылку в соответствующем разделе). Однако перу Ф. Зибольда в том издании принадлежала едва ли пятая часть материала, а вся книга была переводом французской, изданной неким г. Жансиньи, информацию о котором приходится выуживать с немалым трудом из редких упоминаний в тексте. По этим крохам можно утверждать, что сам Жансиньи в Японии не был, но провел более трех лет в Китае, живал в Индии и Индонезии. На страницах своего компендиума он критически, но очень конструктивно сопоставляет сообщения разных исследователей, пытаясь разобраться в тайнах загадочной японской жизни. Остается добавить, что у трехтомного «псевдо-Зибольда» был еще один соавтор. Возможно, им стал переводчик на русский язык В. М. Строев, возможно, активную роль сыграл профессиональный географ, редактировавший все восемь томов «Библиотеки путешествий», где Япония заняла свои три томика. Во всяком случае, ясно, что чья-то уверенная российская рука вмешалась в компоновку материала и, судя по всему, не испортила его. Изолированность существования на Дэсима сильно ограничивала возможности сколько-нибудь серьезного занятия японистикой. Достаточно сказать, что европейцы, даже самые проницательные, имели очень слабые представления о политической системе Японии и именовали сёгуна императором. Не были они чужды и определенного высокомерия по отношению к японцам. Тем не менее их наблюдения за страной (повторим, что лучшая возможность для этого предоставлялась им во время посещения столицы) были не только весьма интересны, они — практически единственный источник знаний о Японии того времени. Некоторую конкуренцию ему могут составить только записки русских мореплавателей и путешественников, сумевших вольно или невольно попасть в закрытую для постороннего глаза Японию. Лучшим произведением этого рода является впервые изданный в 1816 г. труд В. М. Головнина (1776–1831), полное название которого — «Записки флота капитана Василия Михайловича Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе». Отсутствие интереснейших наблюдений В. Головнина о японском быте начала XIX в. в нашей книге объясняется лишь тем, что его «Записки» вскоре будут опубликованы (также в серии «Восточные арабески»). Весьма интересны и наблюдения прославленного русского писателя И. А. Гончарова, которые он сделал в 1853–1854 гг. во время путешествия на фрегате «Паллада». Это произведение издавалось в России многократно (наиболее полная публикация: И. А. Гончаров. Фрегат «Паллада». Очерки путешествия в двух томах. Серия «Литературные памятники». Л.: Наука, 1986). На фоне сочинений Зибольда, Шрейдера или капитана Головнина записки Бартошевского смотрятся не лучшим образом: кое-что субъективно до нелепости, местами резковато до безапелляционности. Но в них интересно совсем другое. Н. Бартошевский представляет собой тот наиболее широкий слой путешествующих, которые не умеют и не очень стремятся вжиться в чужую культуру, не пытаются понять ее изнутри. Таких всегда — большинство, и это большинство оценивает жизнь другого народа по устоявшимся критериям жизни народа собственного, обычно вынося приговор быстро и решительно. В этой этнокультурной непосредственности оценок, в четкости этических позиций — особая прелесть текста, дающего хорошее представление о менталитете российской интеллигенции середины XIX в. Впрочем, современному читателю не стоит пренебрегать и содержательной стороной записок Бартошевского — он ведь достаточно свободно владел разговорным японским, подолгу жил в нескольких семьях и знал интересующие нас бытовые аспекты очень неплохо. Япония была вновь открыта для посещения иностранцев после «революции Мэйдзи» (1867), и поток сочинений об этой стране в России стал быстро расти. Их авторами были морские офицеры, сотрудники дипломатических миссий, коммерсанты, преподаватели. Время профессиональных японистов еще не настало (кафедра японской филологии Санкт-Петербургского университета была учреждена только в 1898 г.). Неотъемлемым свойством этого рода сочинений является то, что они не имеют, как правило, монографического характера — их темой является Япония «вообще». Разумеется, их авторы не знали японского языка (или же владели им в весьма ограниченном объеме), а потому основным источником информации о стране служили им личные впечатления. Сочинения того времени отражают уже новые реалии — под влиянием Запада традиционная культура Японии стала подвергаться эрозии. Однако процесс этот — достаточно длительный (не закончен он и сегодня), и во второй половине XIX в. многие стороны жизни японцев еще не успели вестернизироваться. О Д. И. Шрейдере нам известно немногое, но есть серьезные основания считать его профессиональным географом. Во всяком случае, еще до своих путешествий в Японию, совершенных в 1891 и 1893 гг., он длительное время работал секретарем «Общества изучения Амурского края», которое было преобразовано затем в Отдел Русского Императорского географического общества. Отметим здесь, что текст этого автора отличает максимум доброжелательной восторженности, столь характерной для европейцев, попадавших в Японию в 1880-х — начале 1890-х гг. Именно в тот период «открывшаяся» миру Япония демонстрировала блестящие образцы удачных заимствований европейских достижений в самых различных областях знания и умения. Увы, к концу XIX в. культ милитаризма, воинствующий национализм и пренебрежение к любым неяпонским культурам победили в этой стране, что совпало по времени с формированием российской японоведческой школы. Одна из ярких фигур этого переходного к профессиональной японистике времени — Григорий Александрович де Воллан (1847–1916). Его биография служит подтверждением наших слов о том, что даже те, кто оставил заметный след в истории японистики, своим приобщением к Японии обязаны не столько собственному осознанному выбору, сколько случайным обстоятельствам (пользуясь случаем, сердечно благодарю сотрудников библиотеки и архива Российского Географического общества в Санкт — Петербурге, оказавших мне неоценимую помощь в знакомстве с весьма любопытной биографией де Воллана). Потомок приглашенных Екатериной П брабантских дворян, Григорий де Воллан поступил на дипломатическую службу в 1873 г. Сначала судьба забросила его в Австро-Венгрию, где он был секретарем генерального консульства в Пеште. Литературным результатом этой командировки стали брошюры «Мадьяры и национальный вопрос», «Угорская Русь», «Угро-русские народные песни» (последняя была награждена серебряной медалью Географического общества). В начале 1880-х гг. он был назначен в отдел печати Азиатского департамента МИД, а в 1886 г. получил должность консула в Нагасаки и Иокогама. В Японию он отправился кружным путем и посетил Испанию, Египет, Индию, Бирму, Индонезию, французские колонии в Индокитае, Китай. Плодом этих путешествий стала книга «По белу свету» В 1894 г. — первый секретарь миссии в Токио, в 1896 г. переведен первым секретарем в Вашингтон. По возвращении в Россию в 1898 г. написал книгу «В Стране восходящего солнца» (выдержала два издания — 1903 и 1906 гг.) — результат его шестилетнего пребывания в Японии. Книга де Воллана о Японии явилась лишь частью его многосторонней литературной деятельности, но это — вполне достойная часть: неторопливый и обстоятельный слог, меткие наблюдения — отличительные качества книги. Изучая Японию и заочно, и непосредственно более двадцати лет, де Воллан оказался добросовестным свидетелем столкновения двух цивилизаций, и в начале XX в. ему пришлось скорректировать отдельные представления первых лет знакомства. Внимательный читатель заметит грустные ноты в заключительных пассажах его записок. XX век уничтожил огромное количество традиционных ценностей по всему миру. Его грубого вмешательства в «структуры повседневности» не избежала и Япония. И все же многое, очень многое от культуры прошлых веков сохранилось, пусть в преобразованном виде. И мы не сможем понять противоречивую японскую современность, не вглядываясь в прошлое. Я. Я. Стрейс. Первое путешествие в Японию[114] ПРИБЫТИЕ После того, как мы взяли груз на острове Формоза, я пересел с «Черного медведя» на другой корабль — «Девушку», с тем чтобы отправиться в Японию. 10 августа мы достигли, невредимые, берегов Японии, и как только известили о своем прибытии, тотчас же к нашему кораблю подошло несколько лодок, которые сняли с него весла, паруса и военное снаряжение и сами выгрузили наш груз из предосторожности или боязни, что мы нападем на них или каким-нибудь образом предадим их, ибо ни одна нация в подлунном мире не относился с такой подозрительностью и боязнью к иностранцам, как эта. Место, куда мы прибыли, называлось Нагасаки — город, который некогда был построен португальцами; в нем разрешили им поселиться когда их изгоняли из Японии, они принуждены были удалиться из Фирандо (Firando). Жилище и пристанище голландцев находится на маленьком острове, отделенном от города Нагасаки каналом, шириной в 40 футов; в город можно пройти по четырехугольному подъемному мосту длиной в 150 и шириной в 50 футов. Маленький остров окружен изгородью из досок. Неподалеку от ворот у подъемного моста стоит склад компании, а несколько дальше, посередине острова большой и великолепный дом управляющего. Там построены также различные другие дома и лавки на расходящихся улицах и площадях.

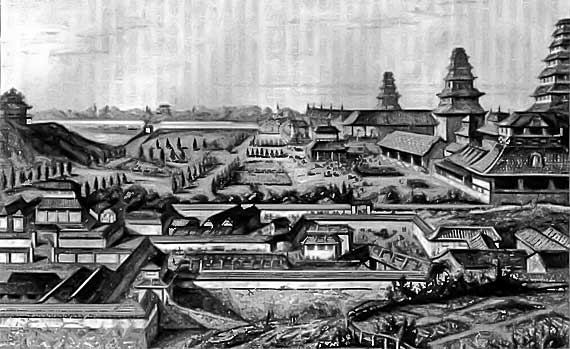

На дороге к морю стоят еще одни ворота, откуда можно спуститься по длинной и широкой лестнице, и по ней можно доставить вверх и вниз всевозможные тюки и кипы. Здесь много купцов, ведущих торговлю палисандровым деревом, сталью, оленьими и козьими шкурами, шелком-сырцом и шелковой пряжей, бархатом, камкой, атласом, бумажными тканями, ртутью, сулемой, костью, мускатом и различными другими товарами. После того как мы простояли три дня в Нагасаки и японцы нашли, что принятый нами и взятый от нас грузы равны по количеству, они закрыли и запечатали наши двери и прислали нам шесть бочек сакки (Sakky) (пиво, которое японцы варят из риса и других вещей), весьма крепкого и пенного, так что, когда его много выпьешь, то слабеют голова и ноги. А так как наши хватили его через край, то сильно развеселились и подняли большой флаг, и никто не помышлял о печали; но среди этого веселья всех сразу протрезвил неожиданно налетевший шторм. Этот шторм налетел так быстро, что мы едва сумели укрыться вниз под палубу, так как корабль кидало из стороны в сторону. Мы стояли на якоре на двух больших канатах, их разорвало на куски, как нитки. Корабль, названный «Мир», был поднят волнами и, подобно лодке, выброшен на берег у города Нагасаки, так что внутри его были поломаны 24 кницы; весь рангоут разбился, подобно камышу, и улетел за борт. Яхты «Помощь» и «Черный медведь», которые стояли за самой чертой гавани, сильно пострадали, а большая часть их легких деревянных частей была разбита, так что их пришлось доставить при помощи множества японских барж. Мы решили, что началось светопреставление: такой ужасный гром раздавался со всех сторон и так страшно было обложено тучами небо. На берегу город также сильно пострадал, и крыши на наших квартирах и складах были сильно повреждены. ГОРОД НАГАСАКИ Город Нагасаки расположен на 33° северной широты, на возвышенности; он очень велик и весьма населен, но, как большая часть японских городов, не обнесен стеной. Он построен на весьма удобном по своему расположению месте, близ гавани, приспособленной для стоянки всевозможных кораблей. С моря на город открывается великолепный вид благодаря высоким башням, храмам и дворцам. Дома по большей части деревянные, каменных очень мало — из страха перед землетрясениями, которые случаются там довольно часто, и тогда рушатся стены, что наносит домам большой вред, а жизнь людей подвергается опасности, в то же гремя деревянные дома не представляют никакой опасности. Дома бедняков построены из дерева и от дождя и ветра обложены землей точно так же, как это можно встретить в Брабанте, Германии и других местах. Крыши сделаны из досок, наложенных друг на друга и намного выступающих над фронтоном, так что под ними можно укрыться от сильной жары или дождя. Близ домов стоят большие сосуды с водой, чтобы тушить пожары, которые здесь часто возникают. По этой причине состоятельные люди строят каменные склады у своих жилищ, чтобы сохранить свое добро от пожаров. Пожары приносят здесь большие убытки, и их было бы еще больше, если бы вода не была проведена в изобилии по всем улицам, что дает возможность легко ее доставать. Что касается города, то в нем 88 ровных и красивых улиц; каждая из них отделяется изгородью, за которой ночью горят фонари и стоит сильная стража, и никто не смеет вычти на улицу после 10 часов вечера без письменного разрешения с печатью губернатора, даже медики и повивальные бабки. Так затрудняются ночные кражи, плутни и уличные бесчинства. Но вместе с тем это является и причиной различных несчастий, ибо когда возникает пожар, население каждой улицы должно само с ним справиться, и никто из соседних улиц не смеет прибежать на помощь, какая бы в том ни была нужда, отчего страдают не только здания, но и люди терпят большую нужду и пребывают в опасности. Такой пожар видели наши соотечественники года за четыре до нашего приезда; они тогда находились на одной из улиц Нагасаки, на которой возник пожар, и за короткое время двадцать домов превратилось в пепел и погибло несколько человек. Из страха перед пожаром голландцы решили, что лучше переступить повеление императора, нежели сгореть жалким образом, и силой прорвались через заставы. ОПИСАНИЯ ЯПОНЦЕВ Японцы довольны белы кожей, но желтее европейцев. Обычно наряды и одеяния мужчин и женщин мало разнятся между собой: они ходят в длинных халатах, обвитых вокруг тела и посредине стянутых поясом.

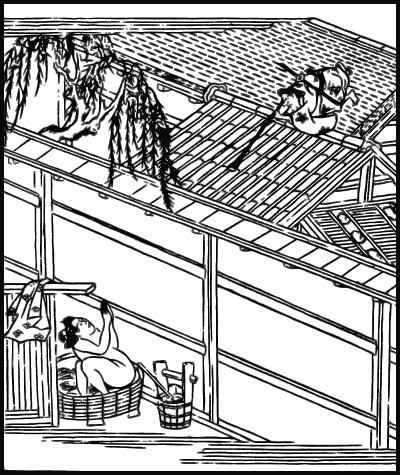

Знатные и благородные девушки носят обшитые золотом, серебром и другими драгоценностями платья, волосы их красиво подвязаны и в них вплетены жемчуг и драгоценные камни. Мужчины крепко сложены и у них широкие головы. Напротив, женщины, которых они называют Keesjens, маленькие и худые телом и станом, и ноги у старых и взрослых не больше, чем у детей четырех-пяти лет, что считается у них особым украшением; всеобщим уважением пользуется та, у которой самые маленькие ноги; поэтому они сдавливают ноги колодками: пусть тело растет, как хочет. Японцы большей частью закаленные люди, переносят жару, голод, холод и жажду и тому подобное и в самые большие холода купают новорожденных в реке. Это — воинственный народ, который хорошо умеет обращаться со стрелами, луками, копьями, ружьями и другим оружием, и они так искусно закаляют сталь, что их сабли считают самыми лучшими, ибо они настолько остры и упруги, что ими, не повредив клинка, можно рубить гвозди толщиной в палец. Весь день они пьют чай; этот напиток у них гораздо крепче, чем у нас, так что я склонен верить, что они спивают чай, снова высушивают и затем отсылают на продажу. Они веселы, гостеприимны, любят кутежи и с ними легко завязать сношения. Зибольд, Кемпфер, Тунберг и др. Впечатления путешественников конца XVII — начала XIX века[115] …После сильной бури, 5 августа 1823 г., на рассвете мы увидели совершенно разбитый корабль, дрейфовавший на двух якорях. У него на было уже ни мачт, ни парусов. Но по флагу мы увидели, что это корабль японский. Можно подумать, что в таком бедствии нечего было и рассуждать о способе, избавиться от совершенной гибели; но, когда мы покороче познакомимся с характером этого народа, с его законами, и поймем, какая ответственность лежит ежеминутно на низших офицерах и начальниках, то убедимся, что надобно удивляться одному: как самая несомненно страшная опасность может заставить экипаж японского корабля искать спасения на иностранной палубе! Между тем, к нам подошел корабль «Ондернеминг», и молодец капитан его, Лельц (Lelsz), лично поспешил со своим шлюпом на помощь японцам. Экипаж, всего 24 человека, разместили в двух шлюпках. Спасли несколько съестных припасов, как-то: рису, соленой свинины, заки (род пива или вина из риса, единственная водка, известная в Японии), немного оружия и платья. Корабль бросили, пробив ему дно, по неотступной просьбе японского капитана. Погибавшие считались бы важными преступниками, если б корабль их выбросило на берег. Следовало ему идти ко дну; в таком только случае могли они искать спасения в бегстве. Все мы стояли на палубе и нетерпеливо ждали, чем кончится борьба между нашими шлюпками и чудовищными валами, которые грозили поглотить их. Наша шлюпка скоро пристала к борту, и мы с живейшим любопытством принимали странных гостей, по мере появления их на нашей палубе. Они учтиво кланялись нам, но были заметно изумлены. Как истые матросы, они прежде всего восхищались кораблем, который, казалось, смеялся над бурей, разрушавшей японский корабль. Это были первые японцы, нами виденные, и мы не могли не заметить, как они спокойны, сколько достоинства и осторожности в их поступках. Их платье, оружие, утварь — словом, все, что они успели захватить с собой, привлекало наше внимание, мы скоро завели с ними длительный разговор посредством знаков. Они тотчас же оправились от первого волнения и, по-видимому, очень радовались неожиданной перемене, случившейся в их бедствии; но на исхудалых и бледных щеках можно было прочесть, через какие жестокие испытания прошли они. Изорванное платье и отчаянные лица показывали, что они выдержали страшную борьбу и помнили опасность, от которой чудесно избавились. Они скоро привыкли к новому своему положению, принялись за обычные свои утешения, за заки и табак, и начали разговаривать между собой с необыкновенной живостью. Они разостлали циновки на палубе; каждый сел к своему сундуку, и мы видели, как они одевались. Мы особенно удивлялись, как скоро они бреют себе волосы. Каждый японец бреет бороду и верхушку головы, кроме несчастных случаев, например, если он попал в плен, лишился родственника или друга и т. п. В настоящем случае, короткие волосы только что вымытые и дыбом стоявшие на макушке, придавали нашим японцам довольно дикий вид. Но те из них, которые обрезали волосы на маковке, в жертву благодарности покровителю-божеству, спасшему их от смерти, казались скорее смешными, чем страшными. По окончании туалета, одевшись чистенько, наши гости пошли гулять по палубе и восхищаться зрелищем, которое представлял им новый мир, европейский корабль! Каждая вещица обращала на себя их внимание и доставляла новую пищу разговору. * * *Обыкновенная одежда обоих полов и всех классов одинакова по форме; все различие в достоинстве и цвете материи. Одеяние состоит из нескольких широких и длинных платьев, надеваемых одно на другое. Платья низшего класса из холста или коленкора; высшего класса из шелковых тканей, с фамильными гербами, вышитыми на груди и на спине. Гербы вышиваются иногда на рукавах, иногда между плечами. Платья на талии поддерживаются поясом. Платья поддерживаются поясом у мужчин шириною в ладонь, а у женщин в пол-аршина; пояс обвивается два раза около стана и завязывается бантом, с двумя длинными концами. Женщины завязывают огромный бант; по его положению можно отличить девушку от замужней: девушки носят бант на спине, замужние под грудью.

Рукава чрезвычайно широки и верхняя часть пригнута так, что из нее образуется карман, служащий в помощь другим карманам, впереди и за поясом; туда преимущественно кладут неценные вещи. Таким образом, листы тонкой белой бумаги, заменяющие японцам наши носовые платки, сначала носятся на груди или за поясом, а когда запачкаются, поступают в карман на рукаве, где лежат до тех пор, пока представится случай выкинуть их. Женские платья отличаются от мужских только тем, что вообще цвета ярче и материи вышиты золотом или изящным шитьем. Важные люди носят шарф через плечо; длина шарфа определена по чину, и служит разрешением важного вопроса о поклоне: этикет требует кланяться высшему лицу так, чтобы конец пояса коснулся земли. В парадных случаях к прочим платьям прибавляют еще одно, называемое «платьем приветствия»; это род плаща особенной формы со сборками на обоих плечах, очень широкого; при таком плаще высшие сановники носят странные панталоны, называемые гаккама, они сшиты из огромнейшей, собранной юбки, стянутой между ногами. Если б вельможи узнавались только по этим панталонам, то отличие их было бы заметно только в торжественных случаях; но существует другой признак, по которому всегда можно узнать знатного человека: он имеет право носить две сабли, одну над другою, на одном боку. Офицеры низшего разряда носят одну саблю; но ни те, ни другие никогда не снимают оружия.

Низшим классам народа, напротив того, запрещено носить оружие. Одна сабля та, которая длиннее, считается официальной, другая есть частное оружие. Войдя в комнату и садясь, знатный человек снимает официальную саблю и кладет возле себя или перед собою. Переводчики наши носили по одной сабле, а баниосы по две, в качестве офицеров начальников.

Что же касается до обуви японцев, то трудно вообразить что-нибудь скромнее или неизящнее: все путешественники в этом согласны. Платья вообще очень длинны, прикрывают пятки и хорошо греют ноги; но простой народ и солдаты носят короткое платье, а потому обвертывают ноги до колен холстом. Головнин упоминает о чулках, надеваемых во время переездов; они похожи на наши, только с отдельным мешочком для большого пальца. Титсинг уверяет, что достаточные люди носят род белых носков тапи. Носки поднимаются до лодыжки и завязаны сзади двумя лентами. Женщины носят тапи круглый год. В девятый месяц, 10-го числа, мужчинам позволено являться во дворец в носках. Иные носят льняные носки с хлопчатобумажными подошвами: они завязывают их под лодыжкой. Башмаки, или правильнее сказать, сандалии — самая жалкая часть одежды японцев. Богачи носят точно такие же башмаки, как и бедные; это просто подошва, плетенная из рисовой соломы или из разрезанного тростника, без верха и без боков. Впереди прикреплена лента из рисовой соломы; от нее идет, между пальцами, другая лента во всю длину подошвы и придерживает ее; но обувь без боков движется то в одну, то в другую сторону и производит шум, похожий на шаркотню наших туфель. При дурной погоде, когда много грязи, они носят высокие деревянные подошвы с выемкой посередине. Такие подошвы поддерживаются ремнем, а иногда в подошве вделан гвоздь, который захватывают двумя пальцами ноги. Впрочем, все они снимают обувь, входя в дом, и оставляют ее перед дверями или отдают держать служителям. В комнатах они ходят на босую ногу, чтобы не запачкать циновок, которые всегда очень чисты. Старая обувь кучами валяется по дорогам и у ручейков, где пешеходы останавливаются мыть ноги. Деревенские жители собирают ее, жгут с калом (говорит Кемпфер) и потом употребляют для удобрения полей. Костюм обоих полов особенно различается головным убором. Мужчины бреют лоб и весь череп, оставляя полу венец, идущий от одного виска до другого по затылку; эти волосы приподняты, тщательно напомажены и связаны бумажным шнурком, так что на маковке выходит хохол. Трудно описать парадный головной убор мужчин, особенно знатных. В особенных случаях они надевают шапку; шапки эти различны по чину. У иных к шапкам пришиты длинные шелковые полосы, которые спускаются до уха. * * *Более века существовал обычай, по которому начальник голландской фактории обязан был ежегодно ехать в Эдо с многочисленной свитой на поклонение императору и для поднесения ему подарков. Когда торговля между Японией и Батавией упала, такие поездки показались голландцам слишком тяжелыми, и они происходили уже не так часто, пока, наконец, в 1792 году было постановлено, что десимский президент будет являться к японскому двору через каждые четыре года. Но подарки остались по-прежнему; японцы смотрят на них как на подать или дань, и поэтому подарки посылаются ежегодно, но через переводчиков, что стоит гораздо дешевле. При всеобщем мире после падения Наполеона, торговля несколько усилилась и начальник фактории Бломгоф просил позволения ездить в Эдо через два года; но японский Совет отверг его просьбу. Приготовления к поездке в Эдо требуют много времени и исполнения многих формальностей. Когда подходит время, назначенное для поездки, начальник конторы официально осведомляется у губернатора, может ли он надеяться на благосклонный прием в столице. Губернатор отвечает, что начальника конторы допустят к принесению приветствия, и просит, чтобы были приняты с его стороны меры для поддержания совершенного порядка в Дециме на время его отсутствия. Хранитель магазинов, первое лицо после начальника фактории, обыкновенно назначается на место последнего на все время поездки в Эдо, и начальник перед отъездом представляет его губернатору в прощальной аудиенции, как временного главу конторы.

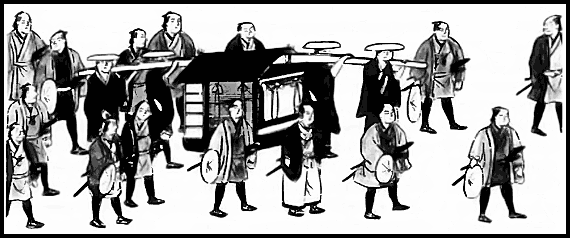

В прежнее время начальник Дэсимы ездил в Эдо в сопровождении двадцати соотечественников, но по мере уменьшения торговли, уменьшалась и его свита. С тех пор, как торжественная депутация является ко двору через каждые четыре года, в поездку отправляются только три голландца, а именно: президент или начальник фактории, секретарь его и медик или хирург. (В штате фактории нет постоянного медика, но лекари посылаются туда из Батавии каждые четыре года для пребывания в миссии.) Число японцев, провожающих начальника фактории, не так ограничено. В его свите состоит, по крайней мере, тридцать пять офицеров разных степеней и еще большее число служителей, которые состоят или при голландцах или при японских чинах. Над последними начальником поставлен гобаниози, которого по справедливости можно назвать начальником всей экспедиции. В этом качестве он носит особый титул куинин, но не ему поручена уплата расходов, а первому переводчику, который получает на этот предмет известную сумму денег от японского правительства в счет будущей торговли, или лучше сказать, в залог на товары, отложенные с этой целью; но продажа этих товаров никогда не покрывает всех издержек. Недоимка выплачивается из императорской казны, и тут кроется одна из причин, по которым прекращены ежегодные поездки в Эдо. Чиновники низшего класса, сопровождающие миссию, суть: полицейские офицеры, помощники переводчиков, смотрители за багажом, писцы, начальники носильщиков и пр. В числе служителей находятся три повара, два для голландцев и один для японцев, несколько экономов и тридцать слуг, из которых шесть непосредственно состоят при голландцах и обыкновенно называются шпионами. Сверх того, каждый голландец может содержать на свой счет японского медика, частного переводчика и других служителей. Так, доктор Зибольд, сопровождая в 1826 году полковника Стюрлера в Эдо, имел при себе молодого японского медика, рисовальщика и шесть слуг, которые помогали ему, как естествоиспытателю, в его занятиях. Ученик доктора, который не мог ехать с ним в качестве медика, был записан в список ехавших в качестве слуги одного переводчика. Словом, число людей, которых могут взять с собой голландцы, не ограничено, но внесение каждого лица в список производится с ведома губернатора, и таким образом увеличивается число шпионов, наблюдающих за миссией. Путешественники должны сами себе запасать все, что им может быть необходимо, полезно, или приятно во время путешествия, как-то: белье и платье, постели, столы, стулья, посуду столовую и кухонную и пр. Они также должны запастись съестными припасами, которых нет в Японии, и которые присылают им из Батавии, например, маслом, вином, пивом, сыром и многими другими. Также нужно им очень много варенья, пирогов, напитков, потому что придется принимать множество гостей и беспрестанно потчевать их. Если ко всем этим необходимым продуктам прибавить гардероб каждою члена миссии, подарки, назначенные сёгуну и другим важнейшим сановникам империи и товары, которые назначаются для распродажи и если принять в соображение, что состояние дорог не всегда позволяет везти все эти предметы в экипажах на колесах, и что вообще почти все переносится людьми или навьючивается на лошадей или на быков, то можно представить себе, сколько тут собирается людей, скота, носильщиков, надзирателей и др. Правда, часть багажа отправляется морем из Нагасаки в порт большого острова Ниппона, где живут микадо и его наместник сёгун; но когда миссия выходит на берег острова, то весь этот перевозной багаж присоединяется к ней, и на острове миссия состоит из двухсот человек, не менее. Такая многочисленная свита может, по нашим европейским понятием, заставить думать, что начальник голландской конторы в этом случае играет чрезвычайно важную роль. Но японским глазам дело кажется совсем иначе: и этому нельзя удивляться, когда узнаешь, по самым верным источникам, что в свите каждого японского князька (первого разряда), если он едет ко двору, находится не менее двадцати тысяч человек, и что самые неважные князьки тащат в свите своей не менее десяти тысяч! Однако ж привилегия ездить ко двору в Эдо считается принадлежностью высокого сана, и потому начальник Дэсимы, несмотря на свою бедную и жалкую свиту, играет роль довольно почетную во время этого путешествия, по крайней мере как иностранец. На всем пути обращаются с ним с величайшим уважением, и в некоторых случаях показывают ему столько же почтения, сколько самым важным туземным сановникам: так говорят самые достоверные путешественники по большой части — очевидцы. Подробности, в которые мы теперь войдем, подтвердят их свидетельство. Но следует заметить, что здесь дело идет о простой учтивости, нисколько не касаясь политики, и что чем более оказывается почестей, тем более стесняется личная свобода путешественников. По правде сказать, это уже общий и неизбежный закон в Японии; но он особенно прилагается во всей строгости к членам голландской миссии.

Начальник фактории путешествует в норимоне первого класса (норимон значит переносная машина). Это большая привилегия, и нужно объяснение, чтобы оценить ее. В Японии два рода паланкинов: норимоны и каго. Оба эти рода подразделяются на несколько сортов (особенно норимоны), смотря по длине и форме шеста, по числу носильщиков, и прочее. В обыкновенном разговоре употребляют без различия слова норимон или каго (часто произносят его канго) для означения носилок; но каждые носилки имеют особенное название, по чину владельца их. В маленькие каго надобно садиться на японский манер, на пятки; в больших каго или норимонах можно сидеть свободно, и даже лежать. Boт как Тунберг описывает свой норимон, замечая, что во времена Кемпфера доктор и секретарь миссии не пользовались такой милостью и принуждены были ехать всю дорогу верхом, подвергаясь холоду и дождю.

Шарльвуа говорит тоже:

Кажется, в Японии, как и в Индии, можно путешествовать довольно быстро по почте, состоящей из человеческих станций. Во всех городах путешественник находит средства, необходимые для этого странного рода перемещения, но надобно признаться, столько же удобного, сколько и странного. В Индии, Китае и Японии европеец охотно пользуется этим обычаем, забывая, что переносимый часто гораздо смешнее и жальче носильщика, особенно когда последний спотыкается или, что еще хуже, падает! Только самые важные лица имеют право возить с собой шабенто или полный чайный прибор. Начальник фактории пользуется этим правом и еще другим, более важным: он сидит в своем норимоне в таких местах, где чиновники ниже губернаторского звания должны выходить. Каждое утро гобаниози спрашивает, где он прикажет остановиться для обеда и ночлега (хотя места, где можно остановиться уже наперед назначены и их нельзя переменять без предварительного соглашения с губернатором в Нагасаки). Все три голландца помещаются в гостиницах, существующих исключительно для князей, губернаторов и высшего дворянства. Когда нет такой гостиницы в местах, где следует остановиться, их помещают в храмах; между тем как японские офицеры, даже самого высшего чина, должны довольствоваться простыми гостиницами. Из этого исключаются большие города, например Мияко и Огосака, где за миссией имеют особенное наблюдение, и потому японцы помещаются в одном месте с европейцами, за которыми присматривают. Гостиницы или постоялые дворы первого разряда называются таци, или чаще гонцин; второклассные называются ядоя. Голландского начальника встречает хозяин гостиницы в парадной одежде с обычным приветствием или комплиментом, а по всей дороге проходящие мужчины, женщины и дети кланяются до земли иностранному вельможе или становятся к нему спиной, как недостойные (по японским понятиям) взглянуть ему прямо в лицо или даже смотреть на него. Такими же почестями, такими же знаками уважения встречают японских князей при проезде их. Но так великолепно принимают начальника фактории не потому, что он начальник конторы, не потому, что представляет свою нацию, а единственно потому, что он идет к высшему правительству в Эдо, что он скоро, как бы ни был мал и ничтожен, будет иметь честь видеть сёгуна. Путешествие разделено на три этапа. Первый назначен для переезда через остров Кюсю от Нагасаки до Конкуры и продолжается около семи дней; второй, водою, от Конкуры до Симоносеки, и от Симоносеки (самого западного города Ниппона) до Фиого и Огосаки, через множество мелких островов, из которых иные плодородны, обработаны, а другие необитаемы и состоят из утесов. Переезд этот по морю очень не определен, и может продолжаться от четырех дней до трех недель. Наконец, третья часть путешествия совершается сухим путем до Эдо, в двадцать два или три дня, не включая трех дней, когда останавливаются в Огосаке и Мияко. Следственно, миссия употребляет всего пятьдесят дней для переезда из Дэсимы в Эдо; порядок шествия мы изложим по Фишеру и Зибольду. Впереди кортежа везут подарки; при них особая свита, потом идут багажи, принадлежащие к миссии, предшествуемые вагенмейстером и начальником носильщиков, с двумя низшими полицейскими офицерами в каго или норимонах низшего разряда. При них идут слуги и несут их пожитки. После них являются писец переводчиков, адъюнкт переводчиков и его помощник, каждый в своем каго и с носильщиками белья и непромокаемых плащей, числом столько, сколько следует им по чину. Потом хирург или медик голландский; перед ним несут его ящик с лекарствами; сам он в норимоне, который выше предыдущих. Потом секретарь миссии в таком же норимоне, начальник экипажей, два начальника носильщиков или вагенмейстеры первого разряда, президент конторы в норимоне высшего сорта, с восемью носильщиками, чисто одетыми и на одеждах у них заглавные буквы: Восточная компания Голландской Индии. Шествие заключают служители, переводчики, и гобаниози со своей свитой. В Японии на каждой станции или на месте отдыха всегда находятся готовые свежие носильщики, как у нас почтовые лошади; но во время путешествия из Дэсимы в Эдо голландцы не употребляют этих подстав. Известное число носильщиков нанимается для известной доли пути, например, для доставления путешественников из Нагасаки до острова Кюсю, то есть до места, где нужно садиться на суда. Иногда этим носильщикам приходится идти по семнадцати часов в сутки, но такая работа, по-видимому, не приводит их в изнеможение. Приходя на ночлег, они парятся в теплой бане, и на другое утро, на рассвете, готовы опять приняться за ношу. Во времена Кемпфера по случаю отправления в Эдо губернатор Нагасаки лично приезжал пожелать начальнику фактории счастливого пути. Ныне он присылает сказать о своем желании; но зато все японцы, официально состоящие при конторе или знакомые с одним из трех путешественников, считают долгом проводить их до первого храма в Нагасаки или приехать туда, чтобы выпить за их здоровье и за успех миссии чашку сакэ. Выехав из Нагасаки, голландцы становятся для всех классов народа предметом внимания и уважения, которые замечательны тем, что японские слуги состоящие при миссии, не всегда строго соблюдают приличия, предписываемые обычаями страны и их собственным унизительным положением. Скажем вместе с Кемпфером, что этот контраст всего заметнее на большом острове Кюсю. На большом острове Ниппон любопытство народа столь же велико, но уже не столь почтительно, оно всегда надоедает, а иногда становится дерзким. Прием у вельмож, все еще достойный и учтивый, уже не так благосклонен и любезен. Однако ж из рассказов всех путешественников ясно, что голландцам никогда не бывает так весело и приятно, как в то время, когда они не дома, если только можно назвать Дэсиму домом этого сборища изгнанников, очень похожих на людей, содержимым в тюрьме. Когда миссия проезжает по острову Кюсю, ей дают праздники поочередно все князья, по владениям которых она проходит. Отряд солдат ожидает ее на каждой новой границе; президента приветствуют от имени князя и провожают до следующей границы. Миссия садится на суда в Кокуре, где оставляет свои норимоны и канго впредь до возвращения. Во время переезда морем останавливаются часто на островах, и вельможи, принимающие миссию, стараются перещеголять друг друга учтивостью, угодливостью и заботливостью к голландцам. Гобаниози или куинин, главный распорядитель поездки, и старший переводчик помогают этому гостеприимству, столько же чистосердечному, сколько полному, и стараются занять путешественников, показывая и доставляя им случай видеть все, что каждый город или каждая местность представляет особенно любопытного и замечательного. Доктор Зибольд думает, что если приходилось иногда голландцам во время поездки в Эдо жаловаться на своих проводников, то это следует приписать их незнанию местных обычаев и их скупости. Действительно, как все необходимые издержки путешественников наперед исчислены и приведены в известную сумму, которой распоряжается первый переводчик и за которую отвечает перед своим правительством, то всякая чрезвычайная издержка, происходящая от изменения пути или от продолжительной остановки в каком-нибудь месте для личного удовольствия путешествующих, должна падать на собственный их счет: нелепо было бы полагать, что переводчик может принять ее на себя. Зибольд уверен, что, принявшись за дело своевременно и пожертвовав приличную сумму денег, миссия всегда может доставить себе все, чем захочет наслаждаться вне обыкновенной программы.

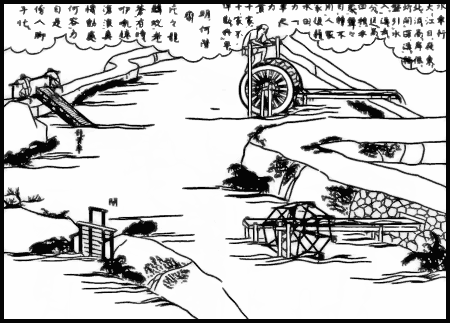

Дороги вообще хороши, содержатся порядочно и так широки, что на них свободно движутся огромные массы путешественников, о которых мы уже говорили. Отметим что дороги содержатся за счет князей, по владениям которых проходят; надзирают за ними смотритель (агодайкван) и президент округа (соя). Частые встречи многочисленных свит заставили принять за правило, чтобы каждый держался левой руки и давал проход встречающемуся по своей правой стороне. Такое же правило соблюдается на мостах. По множеству несчастных случаев, очень частых в этой гористой стране, где нередко приходится ехать по вершинам гор или спускаться по ступенькам, выбитым в утесах, в Японии нельзя постоянно употреблять колесные экипажи. Дороги обыкновенно обсажены деревьями и тщательно выметены; последнее обстоятельство надобно приписать как обычаю земледельцев, которые собирают удобрение везде, где могут, так и уважению к путешественникам. По обеим сторонам дорог встречается множество лавчонок, где выделывают и продают бесчисленное количество соломенной обуви для лошадей и вьючного скота, и сандалий для прохожих. Эта обувь для лошадей и быков одинакова во всей империи, и дает хлеб множеству бедных людей. Мы уже сказали, но нелишним считаем еще повторить, что на всех дорогах продаются книжки с указаниями мельчайших подробностей, какие могут понадобиться путешественнику. * * *Описание Кемпфера путешествий японских вельмож так живописно и занимательно во многих отношениях, что нельзя не привести его вполне, не только для развлечения, но и для пользы читателей, потому что рассказ Кемпфера бросает яркий свет на учреждения и нравы этой странной империи. Вот что говорит Кемпфер (т. II, стр. 145): «Почти невероятно, как много народа ежедневно путешествует в этой стране. Могу уверить читателя по собственному опыту (я видел это четыре раза), что на Токайдо, одном из главнейших и наиболее посещаемых семи путей Японии, в иные дни народу более, чем на больших улицах главных европейских городов. Это происходит частью от того, что жителей в Японии очень много, частью же от того, что жители беспрестанно переменяют место, или по доброй воле или по необходимости. Князь и вельможи империи, с огромнейшими свитами, ровно как и губернаторы императорских городов и земель, принадлежащих казне, занимают первое место между путешественниками. Они ежегодно раз обязаны ездить ко двору, на поклон светскому монарху, в известное время, для того назначенное. Таким образом они проезжают по большой дороге два раза в год, то есть, когда идут в Эдо и когда возвращаются оттуда. Во время путешествия их провожает весь их двор, и они совершают поездку с тем великолепием и роскошью, которые по их понятиям приличны их званию и богатству, равно как и величию мощного монарха, к которому едут. Свита иных важнейших князей империи так велика, что занимает на дороге пространство нескольких дней пути. Часто случалось мне, при самой быстрой езде, встречать в продолжение двух дней сряду багаж и свиту, предшествовавшие князю. Она состояла из служителей и низших офицеров, разделенных на мелкие отряды; сам князь встретился только на третий день, с многочисленной свитой; и все это шло в изумительном порядке. Говорят, что свита одного из важнейших дайме состоит из 20 000 человек; свита сиомио — из десяти тысяч, а свита губернатора императорского города и земель, принадлежащих казне, — из нескольких сот человек, смотря по его чину или доходам. Если несколько таких князей и вельмож с многочисленными свитами съедутся на одной дороге в одно время, то не могут не мешать друг другу, особенно если встретятся в одном сиуку (селе), потому что часто даже целого села недостаточно для помещения одной свиты. Для устранения такого неудобства, князья и вельможи приняли за правило извещать о своем проезде заблаговременно все селения и гостиницы, а именно первостатейные за месяц, а прочие за неделю или за две до проезда. Кроме того, об этом же извещаются все города, села и деревни, лежащие на пути, посредством дощечек, выставляемых на бамбуковых шестах при въезде и выезде из этих мест; на досках коротко написано, что в такое-то число такой-то вельможа проедет через это место и будет тут обедать или ночевать.

Для удовлетворения любопытства читателя нелишним считаем описать один из таких больших поездов, впрочем, не упоминая о передовых гонцах, багаже, лошадях, канго и паланкинах, которые высылаются вперед за день или за два. Что я расскажу об этом предмете, касается не до сильнейших князей и маленьких королей, каковы владетели Сацумы, Банго, Овари, Киинокуни и Мито, но только до прочих дайме, которых мы встречали во время поездки нашей ко двору, хотя между ними нет большой разницы, кроме ливрей и пик особенного рода, произвола в распределении шествия, и числа лошадей, фассамбаков, норимонов, канго и служителей, необходимых для присмотра за всеми этими предметами. Сначала идут толпы передовых гонцов, фурьеров, секретарей, поваров и других низших должностных лиц, потому что они должны заботиться о помещении, съестных припасах и обо всем, что необходимо для принятия их господина и его двора. Потом идет княжеский тяжелый багаж на лошадях в сундучках, уже мною описанных выше, или в огромных ящиках, крытых красной лакированной кожей, с гербом хозяина; их несут на плечах носильщики, сопровождаемые смотрителями. Затем следует большое число малых предметов, принадлежащих главным офицерам, важным лицам, провожающим князя с пиками, саблями, луками и стрелами, зонтиками, лошадьми и другими знаками отличия, которые следуют их чину или должности. Наконец появляется передвигающийся в изумительном порядке собственный поезд князя. Он разделен на несколько частей; каждой начальствует особый офицер. Вот как они следуют одна за другой, по степени важности: 1) Пять прекрасных лошадей, иногда более, иногда менее, каждую ведут два конюха; за ними по два служителя; 2) пять или шесть носильщиков, иногда и более, богато одетые, идут гуськом и несут фассамбаки или лакированные сундучки, и ящички, и корзины тоже лакированные, где помещены одежда, белье и прочие принадлежности туалета князя; при каждом носильщике два служителя, которые принимают на себя его ношу поочередно; 3) десять человек, или более, тоже гуськом, несут богатые сабли, почетные пики, огнестрельное оружие в футлярах из лакированного дерева, колчаны со стрелами и луками. Иногда за этими людьми для большего великолепия идет множество носильщиков с фассамбаками, и ведут еще лошадей; 4) два или три человека несут государственные пики, знаки могущества и власти князя; они на верху убраны петушиными перьями или жесткими ремнями, или чем-нибудь другим, особенно свойственным владельцу; носильщики пик идут один за другим, а за каждым из них по два служителя; 5) дворянин несет шляпу, которую князь надевает от солнечного жара и которая покрыта черным бархатом; за ним тоже два служителя; 6) другой дворянин несет Князев зонтик, тоже покрытый черным бархатом; за ним два служителя; 7) еще более фассамбаков и лакированных сундуков, крытых цветной кожей, с гербом князя; при каждом сундуке два человека; 8) около шестнадцати пажей и камер-юнкеров князя, богато одетых, идут по два в ряд перед его норимоном; они выбраны из важнейших лиц его двора; 9) сам князь сидит в великолепном норимоне; несут его шесть или восемь человек, в богатых ливреях; другие идут около экипажа для смены их. Два или три камер-юнкера идут у дверцы, подают ему или принимают от него, что он прикажет, и помогают ему выходить из норимона; 10) две или три парадные лошади с седлами, покрытыми черным бархатом; одна из них несет огромное кресло, иногда тоже покрытое черным бархатом и поставленное на норикако из той же материи; при каждой лошади по несколько конюхов и лакеев в ливрее, а иных ведут даже пажи князя; 11) два носильщика пик; 12) десять человек или более несут на плечах огромнейшие корзины на палках, так что одна корзина спереди, другая сзади; они служат не существенно, а только для церемонии. Иногда, для увеличения толпы, к ним присоединяют несколько носильщиков фассамбаков. За собственным конвоем князя шествие продолжается так: 1) Шесть или двенадцать лошадей; ведут их конюхи и служители, все в ливреях; 2) толпа княжеских служителей и других должностных лиц его двора, с их принадлежностями и слугами, которых не мало: все они несут пики, фассамбаки, и в ливреях. Некоторые из служителей и должностных лиц несут в канго. Всю эту толпу ведет главный гофмейстер князя; несут его в великолепном норимоне. Если в путешествии находится сын князя, то он непосредственно следует за отцом, со всем своим особенным кортежем.

Чрезвычайно любопытно и достойно удивления, как все эти лица, составляющие нескончаемую свиту, одетые в черные шелковые платья (все, кроме носильщиков пик, лакеев при норимонах и ливрейных служителей), идут в удивительном порядке, с важностью, которая им очень пристала, и в таком безмолвии, что слышны только шелест одежд и топот лошадей и людей, неразлучный со всяким движением. Но, с другой стороны, европейцу покажется очень странным, что носильщики пик и слуги при норимонах поднимают одежду и выказывают наготу своих ног зрителям. Еще страннее и смешнее шуточная пляска, в которую пускаются носильщики пик, зонтиков, шляп, сундучков, и все ливрейные лакеи, когда проходят по значительному селению или городу, или когда проходят мимо свиты другого князя или вельможи. При каждом шаге они поднимают ногу до самой спины, протягивая руки перед собой как можно дальше, и становятся в такое положение, как будто хотят плавать по воздуху. В то же время, соображаясь с прочими своими движениями, они потрясают пиками, шляпами, зонтиками, сундучками, корзинами и всем, что у них в руках. Лакеи при норимонах засучивают рукава до плеч и ходят с обнаженными локтями; они несут шест норимона на плечах или на ладони, поднимая руку выше головы. В таком положении они протягивают другую руку вперед горизонтально, и этим, равно как маленькими, мирными шагами, держа прямо ноги, показывают страх и осторожность, до крайности смешные. Если князь выходит из норимона в беседку из зелени, для него нарочно построенную на дороге, или в частный дом, чтобы выпить чашку чая, или для каких других нужд, то всегда оставляет хозяину этого места кобанг в награду; за обед и за ужин он награждает еще щедрее». Зибольд тоже рассказывает о беспрестанных путешествиях японцев, и замечает, что японский вельможа во время путешествия раб обычая и этикета. Мельчайшие подробности его одежды, конвоя, поклажи, знаков отличий, остановок на пути, его обедов, даже ночлегов, определены неизменными правилами. Потому положение вельможи очень скучно, тяжело и даже опасно в Японии… * * *22 апреля 1806 года, в десять часов утра, нам сказали, что в городе в двух лье от нашего дома вспыхнул пожар. Мы едва обратили внимание на эту весть, потому что пожары очень часты в Эдо, и каждую ясную ночь где-нибудь горит, так что поздравляют друг друга с туманной ночью, потому что при дожде эти несчастные случаи реже. Между тем большая часть города была уже в огне, и пожар направлялся в нашу сторону. В три часа пополудни, сильный ветер начал заносить искры в наш квартал, и около нас загорелись четыре дома. За два часа до приближения опасности мы сочли за благоразумное дело уложить в чемоданы наши пожитки; когда она начала грозить нам, мы уже были готовы к бегству. Когда мы вышли на улицу, все уже было в огне. Опасно было бы идти по ветру, и мы диагонально пробежали по горевшей со всех сторон улице, к открытому месту Гара, находившемуся за пожарищем. Площадь уже была покрыта народом; тут развевались флаги князей, которых дворцы уже сгорели и которые выбежали сюда с супругами и детьми. Мы последовали их примеру и уселись около небольшого голландского флага, который употреблялся нами при переезде через реки; его и подняли мы в одном углу площади. Зрелище, поразившее нас в эту минуту, было страшнее всего, что можно выразить словами. Отчаянные крики женщин и детей, вырываясь из этого огненного моря, увеличивали ужас сцены. Мы находились вне опасности, но без пристанища. Губернатор Нагасаки, Фита Бунгоно Ками, находившийся тогда в Эдо с очередным визитом, только что был заменен другим, и преемник его, поставленный в этот день губернатором, уже лишился дома, превращенного в пепел. Нам назначили для жительства дом другого губернатора Нагасаки, который находился на своем посту. Дом этот стоял на другой стороне города; нас повели туда в десять часов утра. Сын отсутствующего губернатора принял нас с удивительным вниманием и расположением. Наконец на следующее утро, почти в полдень, сильный дождь остановил пожар. Хозяин наш сказал нам, что тридцать семь княжеских дворцов истреблены дотла, и что более тысячи двухсот человек, и между ними сын князя Ава, сгорели или утонули, потому что знаменитый мост Ниппон-Басс обрушился под бежавшими, которых набралось на него слишком много. * * *Дома разделены по пяткам, и жители, состоящие в одном пятке, отвечают друг за друга; каждый обязан доводить до сведения касхира всякое преступление или необыкновенное событие, случившееся у четырех его соседей; касхир передает известие оттону, а тот городовому совету; так что мало сказать, что одна половина нации наблюдает за другой; вся нация смотрит за собой в сотни тысяч глаз. Главы семейства должны смотреть беспрестанно за той частью улицы, которая прилегает к их дому; малейший случай, побои, ссора между посторонними, — приписываются их нерадению. Кто забудет сделать самое незначительное донесение, того приговаривают к штрафу, телесному наказанию, тюрьме или к домашнему аресту. Это последнее наказание гораздо строже в Японии, чем во всех других странах: все семейство виновного лишается позволения иметь сообщение с кем бы то ни было; двери и окна дома запираются, чтобы предупредить бегство. Если виноват чиновник, то его отрешают от должности и лишают жалованья на все то время, пока он должен сидеть под арестом; если купец или ремесленник, то дела его приостанавливаются; притом же всем мужчинам в арестованном доме запрещается бриться, что столько же постыдно, сколько и неудобно. Не можем сказать, каким образом семейство арестованного добывает себе пищу в продолжение заключения.

При такой системе взаимного подсматривания, необходимо было дозволить выбирать соседей. Поэтому никто не может переехать на новое место, не получив от прежних соседей одобрительного свидетельства, а от новых — формального согласия на принятие его в ту улицу, где он намерен поселиться. Уверяют, что преступник не может найти убежища или пристанища в целой империи, и что во всем мире нет страны, где кражи случались бы так редко; в Японии можно спать с открытыми дверями и не бояться воров. Но надобно признаться, что эта безопасность покупается слишком дорогой ценой. * * *Японские законы кровожадны; они почти не знают разных степеней вины: например, если рассматривают воровство, то вовсе не обращают внимания, при каких обстоятельствах оно совершено. Штраф полагается только за незначительные проступки против правил городской полиции; японские законодатели полагают, что наказания такого рода могут дать несправедливое преимущество богатому перед бедным. Скорее всего, японские законодатели совершенно правы. Богачи не чувствуют наказания штрафом, потому что слишком богаты и им ничего не стоит заплатить деньги; бедные же тоже не боятся штрафа, потому что с них взять нечего. Вообще штрафы — хорошее наказание в странах образованных; а в странах варварских — это просто обман, который всем понятен, и над которым все смеются. Чрезвычайно стараются дать понятие о законах всем вообще классам. В городах и селениях объявляются новые законы с возвышения, окруженного деревянной решеткой; потом прибивают к нему новый закон, чтобы его могли знать и те, кто не присутствовал при его объявлении. На этом возвышении постоянно вывешены все полицейские постановления и объявления. Правосудие оказывается всякому без различия званий и состояний. Но преступление против безопасности государства наказывается гораздо строже, чем преступления против частных лиц. Это происходит от того, что люди, обязанные наказывать преступления первого рода, верно будут казнены смертью, если нестрого поступят с виновными; между тем как частные преступления преследуются только обиженным, который часто не хочет или не может, из одного удовольствия мщения, прибавлять издержки уголовного судопроизводства к множеству других неприятностей, которые он уже перенес. Маловажные жалобы приносятся оттонам, которые заменяют суд первой инстанции, при помощи и под надзором шпионов. Все производство дела и самый приговор — тайна. Но можно жаловаться на них в публичные суды. Чтобы избежать публичности, этим городским чиновникам поручено наказывать некоторые легкие проступки найбон, то есть втихомолку. Таким образом оберегают честь и самолюбие не одного провинившегося в чем-нибудь неважном. Заседание публичных судов очень торжественны; говорят, что они не тянут дел и хорошо ведут их; редко истина скроется от них; жаль только, что в случае неимения доказательств, они употребляют пытку! При таком страшном средстве, можно всегда раскрыть дело, но всегда ли будет в нем видна истина? Не найдется ли таких несчастных, которые, для избежания физической мучительной боли, сознаются в небывалых преступлениях, оговорят и друзей и недругов, только бы отсрочить свидание с палачом хоть на несколько дней? Там, где существует пытка, плохое правосудие. Вот почему надобно с крайней осторожностью верить тем путешественникам, которые так горячо расхваливают японское правосудие и судопроизводство. Притом же на решения публичных судов нет аппеляции. Смертная казнь влечет за собой конфискацию имения осужденного преступника и опалу всего его семейства. Поэтому всякий преступник (из высших классов) предупреждает приговор, налагая сам на себя руки. Так нелепые начала в законодательстве ведут к самым гибельным последствиям. Наказывая жену и детей преступника, часто невинных, японский закон заставляет людей посягать на самоубийство! Волосы становятся дыбом, когда подумаешь, что тридцать пять миллионов людей живут в таком страшном положении, которое европеец не снес бы в продолжение нескольких часов, не сойдя с ума. Если преступника схватили так скоро, что он не успел прибегнуть к последнему решительному средству, и если семейство его внушает столько участия, что судьи и начальники тюрьмы решаются подвергнуться опасности в пользу его, то есть еще два средства умереть найбон (тайком) прежде произнесения приговора. В самом благоприятном случае, ему передают саблю и он распарывает себе брюхо. Однако это средство употребляется очень редко, потому что друг, передающий оружие, подвергается почти неизбежной опасности. Второй способ употребляется чаще: подсудимого подвергают пытке, как бы желая что-нибудь выведать из него, и приказывают палачу умертвить его прежде, чем он успеет отвечать. В обоих случаях распускают слух, что подсудимый умер от сильного припадка болезни, и так как его нельзя признать виновным, потому что он не осужден, то возвращают труп его семейству, и оно таким образом не подвергается страшным последствиям, сопровождающим смертную казнь. Когда осужденный не заслуживает такого участия, его связывают, сажают на лошадь и везут на место казни, то есть, на открытую площадь вне города. На знамени написано его преступление; герольды провозглашают вину везде, где преступник проезжает. Каждый может во время зловещего перехода предлагать осужденному угощение, но почти никто не пользуется этим позволением. Судьи и все члены суда занимают почетные места на площади казни; они окружены знаками судейского звания и обнаженными мечами. Палач предлагает чашу сакэ, сушеную или соленую рыбу, коренья, грибы, фрукты или пирожное осужденному, который может разделить этот последний обед с друзьями. Потом кладут его на циновку между двумя грудами песку и отрубают мечом голову. Голову втыкают на кол; а над ним надпись с означением преступления. Только через три дня могут родственники прибрать труп, или лучше сказать, остатки объеденные хищными птицами. Так голландские путешественники описывают смертную казнь, которую сами видели в Нагасаки. Но должно думать что эта форма употребляется только с преступниками низшего класса. Несмотря на всю свою определенность, японские законы позволяют суду выбирать форму казни. Как бы то ни было, описанная нами форма принадлежит к числу самых милостивых. Известно, что преступников часто подвергают публичной пытке, и что ловкость палача измеряется числом ударов, которые он может нанести своей жертве, не убив его. Во всяком случае, он может дать не больше шестнадцати ударов. Говорят что в таких случаях молодые японцы дают палачу новое свое оружие для пробы и принимают живейшее участие в этих кровавых казнях, особенно когда к ним прибавляется пытка. Из зрелищ этого рода самое забавное для них пляска смерти; так называют они казнь во время которой несчастного обвиненного одевают в рубашку из тростника и поджигают: он, разумеется, страшно пляшет.

Тюрьмы для обыкновенных преступников устроены довольно сносно. Но все это нимало не относится к тюрьмам, в которых содержатся важные преступники прежде или после суда. Они не напрасно называются гокюйя или гокуйя (ад). В этих тюрьмах, находящихся в здании губернаторского управления, помещают по пятнадцать и по двадцать человек в одном покое, в который свет и воздух проходят через небольшое отверстие, проделанное в потолке и прикрытое решеткой. Дверь отворяется только для выпуска или впуска преступников. Им не дают ни книг, ни табаку, не допускают ни малейшего развлечения. Постелей нет. Вместо шелковых или тонких холстинных поясов надевают на них пояса соломенные, знак бесчестия. В одну дыру подают кушанье и принимают нечистоты. Кормят их самыми дурными припасами, и хотя им позволено получать кушанье из дому, однако же они не могут пользоваться этой милостью, если присылаемого кушанья недостаточно на всех заключенных: обитатели этих адских мест преданы полному своеволию самых гнусных страстей и отнимают друг у друга что хотят. Из этого выходит, что самые злые господствуют в этих убежищах преступления, и слабые в совершенной зависимости у сильных. * * *Главное управление почт (для писем и курьеров) находится в Огосаки, потому что этот город считается первым по торговле в империи. Из него беспрестанно сносятся с столицами Мияко и Эдо, с резиденциями князей, губернаторов и с Нагасаки невольным местом жительства иностранцев. Почта непременно идет из Оюсаки 7, 17 и 27 числа к аждиго месяца в Нагасаки, а 8, 18 и 28 в Мияко и Эдо. Впрочем, ежедневно можно переписываться из Огосаки с Мияко. Письма вкладываются в сумки из клеенки: ее несет на палке скороход. Подбегая к следующей станции, он кричит; от него принимает сумку другой скороход и бежит далее; таким образом остановки нет нигде. Если в сумке есть ценные бумаги, ее несут два скорохода; их называют фи-фияк от китайского слова; это значит крылатые ноги. Если величайший и важнейший князь империи встретит почтового гонца, то обязан дать ему дорогу и позаботиться, чтобы то же сделала его свита. Кроме этих постоянных почт всегда можно послать нарочного; плата такому скороходу зависит от времени года. От Огосаки до Нагасаки платят от 200 до 400 рублей ассигнациями. Если же надобно передать важное известие как можно скорее, то зажигают на вершинах гор огни или пускают ракеты. Земледелием японцы занимаются прилежно и успешно. Вся земля обработана, до самых вершин гор, за исключением дорог и мест, где растут леса, необходимые для снабжения империи строевым лесом и углем. Там, где нельзя пахать волами, люди заменяют их или даже вместо сохи действуют руками. Почва вообще посредственна: но с помощью труда, дельно рассчитанных орошения и сильного удобрения из нее извлекают нередко самую большую жатву. Всего более возделывают рис, который считается лучшим в Азии. Самый уважаемый сорт был, как снег, и так питателен, что по словам Кемпфера, иностранцы, непривыкшие к нему, не могут съесть его много за один раз. Ячмень и пшеница также растут в Японии. Первый употребляется единственно на корм скота; да и пшеницу мало уважают. Однако из нее приготовляют пироги; она же входит в состав сои, японской приправы, которая в большом употреблении во всей Японии и которую привозят даже в Европу. Н. Бартошевский. «Япония. (Очерки из записок путешественника вокруг света)»[116] Вряд ли где-либо существует страна, обычаи которой представляют более оригинальности и интереса, чем японские. Нигде вы не встретите такой самобытности, таких своеобразных форм в частной и общественной жизни; здесь вы на каждом шагу наталкиваетесь на что-то небывалое и немыслимое у нас; каждая мелочь говорит вам, что тут люди шли совершенно не тем путем, как мы, и что история привела их и нас далеко не к тем же результатам. Совокупность явлений здешней, как внешней, так и внутренней жизни, часто незначительных и незаметных порознь, представляет вам в целом загадку, перед которой вы невольно задумываетесь, ища ответа на множество вопросов, родившихся в вашей голове при знакомстве со столь оригинальной страной. Довольно взглянуть, например, на их чайные дома, чтобы окончательно потеряться в догадках относительно нравственной, религиозной и общественной стороны их обычаев. Действительно, что вы скажете о заведении, в котором воспитываются по несколько сот девочек со специальной целью сделаться, по наступлении 14-летнего возраста, наложницей офицера или чиновника, или женою человека более низкого сословия, чаще же всего просто публичною женщиной? В Европе, конечно, такое заведение считалось бы и было бы на самом деле рассадником разврата; здесь, напротив, как эти дома, так и пансионерки их пользуются уважением; публичные женщины Японии не только не носят такой отличительный характер, как наши, но и ничем не отличаются от прочих обитательниц Японских островов. Чайные дома — это большие здания, где помешается иногда до четырехсот девиц, большей частью дочерей бедных родителей, отданных на воспитание какой-нибудь старухе; за это родители денег не платят, а напротив, часто содержательница сама дает им деньги, уверенная, что выручит их с избытком, продав свою воспитанницу в жены или наложницы, когда ей наступит 14 лет. Эти дома нельзя назвать гостиницами, хотя в них заходят поесть и попить, как в наши рестораны; не похожи они и на публичные дома, как есть они у нас, хотя цель существования их тождественна, зато, как я сказал, громадна разница в том, как стоят они в общественном мнении; вследствие чего и самая обстановка не имеет такого оттенка пошлости и грязности, как у нас; относительно поведения девушек не может быть и сравнения, насколько скромно и прилично они себя держат. Чайных домов в каждом городе множество, и все они устроены по одному образцу, в них ходят повеселиться не только холостые, но и женатые, часто со своими женами, и действительно находят здесь развлечения самые разнообразные: здесь можно встретить и актера, и акробата, и танцора, и музыканта, но главное, что нравится публике — это гейши. В гейши выбирают молоденьких девочек, особенно способных нравиться; они поют, играют на трехструнной гитаре, говорят стихи, загадки, сказки, вообще занимают публику различными способами, но главное их назначение — своею красотой и своими сальными играми возбуждать страсти молодых людей, заходящих в дом, для чего они часто танцуют совершенно нагие и делают различные движения не совсем скромного свойства, но сами они всегда должны оставаться целомудренными. Гейши считаются самыми образованными женщинами в Японии, они не только знакомы с шитьем, вышиванием и разными мелкими ручными работами, но умеют даже сочинять стихи и сказки. Вообще всех девочек до четырнадцатилетнего возраста учат в чайных домах разным наукам. В Японии женщины получают одинаковое образование с мужчинами и обязаны уметь читать и писать. Эти подростки до четырнадцатилетнего возраста, называемые хавроси, находятся в услужении у более взрослых девиц; положение хаврось самое скверное, их худо кормят и одевают и заставляют кроме наук исполнять самые грязные работы. Японки очень недурны собой, но они весьма скоро старятся и тогда делаются безобразными, чему способствует в особенности обычай, предписывающий замужним женщинам чернить себе зубы и выщипывать волосы у бровей; говорят, что это делается для предупреждения ловеласов, потому что закон смотрит весьма неодинаково на связь с женщиной и девушкой; например, изнасиловавший девушку не подвергается никакому наказанию, тогда как изнасиловавший чужую жену обязан распороть себе живот: несмотря на такие строгости, интриги с замужними встречаются довольно часто. Японцы нрава веселого; они постоянно шутят, поют песни, играют и танцуют. Шутки их довольно остры, но всегда циничны. Смеются они часто, но еще чаще довольно глупо улыбаются повторяя свое неизменное хе, хе, то есть да, да. Их песни монотонны, унылы и все на один мотив; то же надо сказать и об их игре на инструментах. Танцы состоят из кривлянья и мимики; лицом они выделывают ужасные гримасы, а телом движения, по большей части очень нескромные. Японцы — большие театралы, у них в каждом городе непременно есть спектакль. Канва пьес большей частью историческая, интрига всегда сальна до крайности. Некоторые пьесы могли бы быть интересны, если бы говорились намеками, а не так бесцеремонно: да кроме того, так как все эти пьесы отнесены за несколько тысяч лет назад то и исполнители, желая подражать выговору и манерам предков, коверкают язык, делают отвратительные гримасы, уродливые и неестественные движения и издают совершенно нечеловеческие звуки. Семейная жизнь японцев устроена очень хорошо. Муж, занимая какую-нибудь должность, вполне предоставляет управление домом в распоряжение жены, на которой, кроме обязанностей хозяйки и матери, лежит обыкновенно и обязанность помогать мужу в улучшении средств к существованию. Именно поэтому, хотя общественное положение женщины, вследствие малого развития народа, совершенно бесправное, в семействе она пользуется одинаковым влиянием с мужем, вследствие чего в семье постоянно господствует согласие. Так что нужно удивляться, что японец, при необузданности своих страстей, при диких и суеверных взглядах, существующих во всех классах общества, держит себя дома как вполне цивилизованный человек, что совершенно противоположно нашему обычаю держать себя человеком в обществе и зверем дома. Я жил в четырех японских семействах и был изумлен отношениями, существующими между супругами: не было слышно не только драк, но даже крупных споров, а между тем эти лица были лодочниками, каменщиками, носильщиками и, следовательно, принадлежали к низшим слоям общества.

Женитьба совершается без всякого религиозного обряда. При сватовстве родители, желая показать себя более богатыми, чем они есть, делают молодым подарки, насколько позволяет состояние; сватают обыкновенно не родители и не родственники, а кто-нибудь из лиц уважаемых и высоко поставленных в обществе. Впрочем иногда, хотя очень редко, японец сам сватает себе невесту; для этого он втыкает ветку в дом своей возлюбленной и ждет, чтобы ее убрали; что означает согласие; если же ветка остается, это есть знак отказа. При этом родители стараются подать вид, что молодые совершенно не знают друг друга, хотя часто известно, что они в таких отношениях, которые делают самый брак лишним. Лица среднего сословия берут жен из чайных домов, если это позволяют обстоятельства, так как хозяйке надо заплатить за воспитанницу некоторую, иногда довольно значительную, сумму денег. Японские женщины выходят замуж лет 14 или 15, но мужчины редко женятся так рано. De jure японец может иметь только одну жену, исключая императора, который для продолжения своего рода имеет их 12, но de facto имеют и более одной жены, но держат их не при себе, а в чайном доме. По поводу брака нелишне упомянуть об обычае японок повязывать во время беременности свой живот красным крепом для избежания преждевременных родов; они уверены даже, что этой мерой можно остановить роды уже начавшиеся, что доказывают они примером одной из императриц, которая, почувствовав начало родов во время сражения с корейцами, подвязала себе живот и этим отсрочила их до окончания битвы. Женитьба европейцев на японках представляет явление совершенно особенное: смешение брачных форм Европы и Японии образовало смесь не представляющего положительного сходства ни с нашим, ни с их браком и, нужно сознаться, что тут японские обычаи изменены далеко не к лучшему: европеец, не всегда могущий воспользоваться у себя дома сладостями гражданского брака, с удовольствием воспользовался им там, где он вошел в обычай, но в то же время не мог отрешиться от своих чисто европейских предрассудков; он смотрит на нее не как на жену, а как на публичную женщину, и обращается с нею с той подлой высокомерностью, с тем глубоким презрением, какие характеризуют отношения наших мужчин к падшим женщинам; характеристичной чертой этого обращения служат беспощадные нападки и глумление над обычаями страны, направленные не на улучшение взглядов или привычек женщины, а на то, чтобы втоптать ее в грязь, показав свое превосходство, тогда как на самом деле эти господа ближе японцев к действительно образованным людям Европы только тем фраком, который надет на их спине.